えぇ~、こんなとこにもだんじりが・・・、その顛末は・・・?

毎度、だん馬鹿です先週末の土曜日、和歌山県橋本市までバス釣に行ってきました。

およそ1年半振りの釣行。あいにくの空模様、釣果もボォ~ズとなると最悪の一日。

でも、自然の中で身も心もリフレッシュ。

気分爽快な一週間になるかと思いきや、そうでもないようで・・・・。

今日は前々回の『だん通』でも取り上げました、和歌山県熊野市で見つけた「だんじり」と書かれた神社の高札についての第二回目。

いよいよ事の真相が明らかにされるのか・・・・(教えんとこかなぁ~)。

こと「だんじり」となれば、地車研究者や地車ファンにとっては気になるところ。

この一週間、悶々とした日々を送られた方もおられるのでは・・・・?

私の友人、宝塚のN君などは、その日の内にインターネットで調べたらしく、「今日の記事のだんじり、どんなんかわかりましたよぉ~」と意気揚々、早速の電話。

探しあてられなかった方は、未曾有の苦しみを味わった事でしょう・・・・。

「もうしばらく苦しんどいてもらいましょかねぇ~」なんて思ったりもしましたが、そこは「仏のだん馬鹿さん」、お伝えすべきことは包み隠さずお伝えしませう・・・・(そのわりに、引っ張るなぁ~)。

前々回の「だん通」を見ていない人は、先にそちらを見ていただくとして、さぁ~本題へ突入!・・・・(まだ引っ張るか・・・)。

前々回の「だん通」を見る

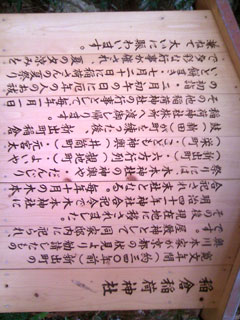

和歌山県熊野市の木本神社で見つけた「だんじり」と書かれた高札。

「だんじり」は、同神社の御旅所でもある稲倉稲荷神社が鎮座する新出町の人々によって曳かれていると聞いた私、だん馬鹿。

限られた滞在時間内で調べることが出来たのか・・・・?

高札を見つけたその日の夕刻、「あ~や、こ~や」と用事を済ませ、新出町の稲倉稲荷神社へ。

そこで見つけた、またもや高札。

木本神社のものよりも少々詳しく書かれているではないか。

やはり、10月におこなわれる『木本祭り』には、木本神社の神輿のほかに、新出町の「だんじり」、親地町の「六方行列」、栄町の「よいや(布団太鼓)」、井筒町の「こども神輿」、新田の「本宮太鼓」が町を練り、お渡りを行う事が書かれています。

残念ながら、神社境内には人っ子ひとり、誰もおらず、話を聞くにも聞けない次第。

ただ、境内には地車小屋らしい建物と新出町の公民館があるではないか。

公民館の窓ガラス越しには、弓張り提灯と祭礼のタスキが、ボォ~っとではあるが見てとれる。

「だんじり」はあるにはあるようだが、やはり現物にはお目にかかれなかった・・・・残念無念。

来た道を戻る途中、駄菓子屋のおばちゃんに話を聞いてみたが、出てくるのは「六方行列」と夏に行われる「花火大会」のことばかり。

ちなみに、このご婦人、出身は大阪府岸和田市なのだとか。

しかし、岸和田出身であるがゆえ、我々が日頃から見慣れているものとは違うのか、熊野のだんじりのことなど「我存ぜぬ」ってな感じ。

10月上旬の祭礼ゆえ、泉州・堺人の私にとっては、わざわざ祭礼を見ることも、新出町のだんじりを見ることも、この先ないのだろうと思いながら、翌日には用事も済ませ大阪へ。

その後も気がかりではありましたが、前々回の「だん通」を書くにあたり、PCで彼方此方のホームページやブログを見ていたところついに発見!

「六方行列」が熊野市の無形文化財に指定されていることもあってか、『木本祭り』の様子がビデオや写真で紹介されているではなか。

そこには、新出町のだんじりが・・・・。我々が日頃から目にしているもにとは明らかに異なった姿が映し出されていました。

少々申し訳ないとは思いましたが、某ブログにアップされていました写真をお借りしました。これもだんじり文化啓発のためとご容赦のほどを・・・・。

ご覧のとおり、我々が日頃から慣れ親しんでいる「だんじり」と言うよりは、往古から泉州地域は元より、近畿一円、西日本・北陸地方などで見ることが出来る「獅子舞」、そう「伊勢太神楽」の人たちが太鼓などを載せて曳いて来る屋台の様。

そこで「ピン」とひらめいたのが、「地車のルーツは、伊勢太神楽」説。

それまで書けば、長くなるのでこれはまたの機会に・・・・。

まぁ~、事の顛末は「ありまへんでした」ちゅぅ~ことですわ・・・・残念。

さて、お気付きの方も多いとは思いますが、「各町の地車」の姿写真集中アップの第二弾!!

こちらは、本日アップしているもうひとつの「だん通」から、各町ダイレクトにご覧いただけます。

見とくれやす・・・・!

「もうひとつのだん通」を見る

| <<前の記事 | 次の記事>> |