岸和田市大工町の新調地車入魂式・・・・・

どもー、だん馬鹿です日ごろは、地車総合サイト『だんじり』をご利用いただき、誠にありがとうございます!

岸和田祭を目前に控え、当サイト恒例の入手困難な「岸和田祭観覧席チケット」が当たるプレゼントキャンペーンの第一弾、旧市地区パレード順予想は8月31日(金)が応募締切。

締切まであと10日、お忘れなきよう奮ってご応募のほどを!!

ちまたでは、ケータイよりもスマホやiPhoneが幅を利かせているこのご時世・・・・。

本屋さんやコンビニなどの書籍コーナーでも、「スマホ・アンドロイド・iPhone」の文字は見かけますが、「ケータイ」の文字はめっきり見かけなくなりました。

ケータイショップも、スマホやiPhoneの売り場は広く取られていますが、ケータイは片隅に追いやられている状況・・・・。

当サイト『だんじり』も去る6月から、au・docomoのアンドロイド端末向けにスマホ版を配信開始。

多くの au・SoftBankユーザー方々からは、「iPhoneは、いつになったら使えるの?」との問い合わせをいただいておりました。

特に、iPhoneへの買い替えを検討されていた方には、誠に申し訳ありませんでした。

いよいよ、地車総合サイト『だんじり』 iPhone版の配信開始が正式に決定しました!

来る8月29日(水)、堂々のサービス開始予定!!

只今、サービス開始に向け、弊社・関連企業各社社員一同、開設作業の真っただ中・・・・。

もうしばらくお待ちいただいて、来る岸和田祭からは、より一層きれいな映像で、恒例の生中継をご覧いただけると思いますので、よろしくお願い申し上げます。

また、友人・知人・親戚・縁者の皆様方にも、「スマホ・iPhoneにも完全対応や!」とお知らせいただければ・・・・(早い話が、「宣伝してやぁー」ちゅうことです・・・笑)。

ちなみに、URLは⇒ http://sp.m-danjiri.jp/

このQRコードからもアクセス可能!

皆さん、御愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

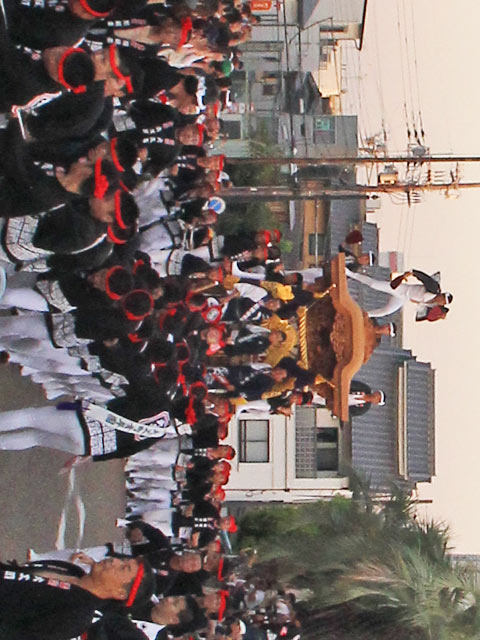

宣伝はさておいて、今日の『だん通』は一昨日おこなわれた岸和田市旧市地区大工町 新調地車の入魂式のレポートです。

大工町の新調地車は、堺市美福連合 大庭寺へ売却された先代地車の誕生から実に89年ぶりに新調されたました。

新調決定からおよそ8年の歳月をかけ製作されたもので、その大任にあたったのは同町に居を構える《池内工務店》池内幸一 匠。

彫物は、《木彫山本》山本仲伸 師の手によるもの。

近年、大型の岸和田型地車の新調が多い中、大屋根切妻造りで、枡組は大屋根7段・小屋根5段、全高3763ミリ・台丈4210ミリと、先代地車の大きさとさほど変わらない、旧市地区の昔ながらの平均的なサイズ。

小屋根下は、先代・先々代地車と同様に「二重見送り」で細工。

また、江戸・明治期に製作された『岸和田型』地車の意匠をふんだんに取り入れるなど、昨今の『岸和田型』地車とは少々違った面を持つ、マニア・玄人好みの一台。

完成した新調は、同市極楽寺町にある《池内工務店》の作業場から、入魂式の前日に町内へ搬入。

飾り付けなどがおこなわれ、晴れの日を迎えました。

入魂式当日は午前4時40分すぎ、地車小屋から疎開道の献灯台のところまで移動。

5時30分、献灯台のところをスタートし、神事がおこなわれる岸城神社を目指し曳行開始。

私 だん馬鹿さんは、宮入りコース こなから坂の上で、新調地車がやって来るのを午前5時前から待ちかまえていました。

5時35分、薙刀の纏を先頭に少年団・青年団に曳かれた地車は一気にこなから坂を駆け上がりました。

坂の上では、この地車で初めての「やりまわし」を披露。

難なく駆け抜け、岸和田城内へ。

岸城神社の大鳥居の前に地車を停め、神社拝殿では安全曳行を祈願し神事が厳かにおこなわれました。

6時20分、宮入り・神事を終えた地車は、いよいよ御披露目曳行へ。

城見橋交差点から疎開道を浜側へ左折。

堺町(欄干橋)交差点を左折、堺町のS字カーブを抜け、一気に紀州街道を南町まで・・・・。

南町で右折し、再び疎開道を駆け抜け、カンカン場へ。

6時45分、多くの見物人が待つカンカン場へようやく到着。

それにしても、日曜日の早朝にも関わらず、見物人の多いこと。

岸和田祭の当日を上回る人出ではなかろうかと思うほど・・・・。

この地車での、カンカン場初「やりまわし」も見事に決め、見物人からは歓声と拍手が湧きおこっていました。

地車はそのまま、昭和大通り、駅前商店街を駆け抜け、岸和田駅前を和歌山方向に「やりまわし」。

塔原線を右折し、城見橋・堺町(欄干橋)を経て、大北町(船津橋)交差点からカンカン場へ。

本日二度目のカンカン場の「やりまわし」を無事終え、お次は難所中の難所、小門の「やりまわし」。

多くの地車ファンが固唾を飲んで見守る中、ここも難なく通過。

紀州街道を大阪方面へ進み、菊右衛門橋を浜側へ左折、臨海線北町交差点を経て、三度カンカン場を華麗な「やりまわし」で通過。

今度は、紀州街道を和歌山方面へ、通称「貝源」でのやりまわし。

これも、難なく通過し、続く堺町(欄干橋)交差点を浜側に右折、大北町(船津橋)交差点を左折し、疎開道を自町大工町へ。

御披露目曳行は、これでひとまず無事終了。

この後、式典会場の浜公園まで搬送車で移動。

盛大な、記念式典がおこなわれました。

地車は舞台の横で展示され、金網も取り外され、彫物ファンにとっては至福のひと時・・・・。

先を争うかのように、見事な彫物の数々をカメラの収めていました。

地車の前では、記念撮影がおこなわれ、それぞれの思いを胸にフレームに収まっていました。

印象に残ったのが、《池内工務店》三代が並んでの記念撮影・・・・。

現棟梁の幸一 匠、現棟梁の実父で先代棟梁の福治郎 匠、そして同工務店の未来の親方 輝男 匠・・・・。

現在は一戦から退いていますが長年自町の地車の修復にあたってきた福治郎 匠、見事な新調地車を誕生させた幸一 匠、そしてこれからを背負って立つであろう輝男 匠。

親・子・孫、地車が子子孫孫まで曳き継がれていくのと同様に、地車を製作する熱意も受け継がれていくことでしょう。

家大工が「いつの日か自らの家を・・・」と思うのと同様に、「いつの日か自町の地車のを・・・」と夢見るのが地車大工。

その夢を子に託した福治郎 匠、夢を実現させた幸一 匠、そしてその夢を手助けし次世代へと引き継いでいく輝男 師。

夢を実現させた《池内工務店》三代、大工冥利に尽きると言っても過言ではないでしょう。

大工町のシンボル、町の宝として、末永く無事安全に曳行されますことを祈念しながら、式典会場を後にしました。

この度は、新調おめでとうございました・・・・。

| <<前の記事 | 次の記事>> |