幻の四ツ屋根地車、修理完成入魂式・・・・

どもぉー、だん馬鹿す当サイト恒例の岸和田祭観覧席チケットが当たるプレゼントキャンペーンは、昨日深夜に応募締切。

そして今日が当選者の発表。

この『だん通』を皆さんがご覧になっている頃には、当選者が発表されていることでしょう。

今年は20枚のチケットを大盤振る舞いでプレゼント。

しかし、パレード順予想の的中者がなく、応募するだけで当たる方へキャリーオーバー。

また、スマホ版DXコースからの応募は、当選確率も高く、多くのユーザーの皆さんから御応募をいただきました。

当選者の皆さんには、弊社からメールにて連絡が行きますので、必ず返信のほどお願い致します。

惜しくも抽選に漏れた方は、地車関連グッズが当たるキャンペーンをお楽しみに・・・・。

こちらは、10月8日(月・祝)が応募締切・・・・。こちらにも是非ご応募のほどを!!

さて、岸和田祭を前に公私ともに慌ただしい毎日を送っている私 だん馬鹿さん・・・・。

昨日9月9日(日)大安吉日は、前代未聞、怒涛の入魂式7連発。

当社撮影部隊は4班に分かれ撮影を敢行。

しかしながら、曳行計画の変更や時間の遅れなどで、一部撮影壊滅状況のところも・・・・(辛)。

午後からは、羽曳野市誉田・東大阪市内で試験曳きがおこなわれ、早朝からの撮影に、だん馬鹿さんもフラフラ・・・。

ちなみに私は、泉佐野市長滝中ノ番・堺市深井北町・堺市辻之を担当。

午後からは、東大阪へ・・・・。

その中から、今日は泉佐野市長滝中ノ番の地車・入魂式の模様を御紹介しませう。

長滝中ノ番の地車は、江戸の末期 文久2年(1862)に岸和田市大工町にて新調された地車で、大工町の三先代前の地車にあたります。

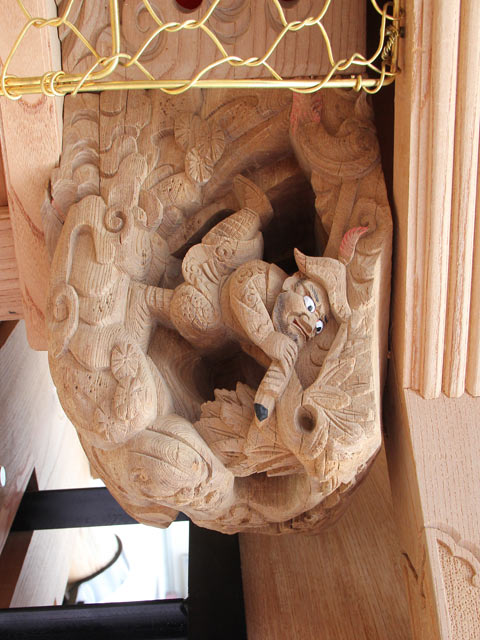

製作大工は、梶治三郎重忠。彫物は、銘は無いものの、大坂の《花岡》一門の作とされていました。

大屋根四方に「唐破風」が施された、『幻の四ツ屋根』地車と呼ばれているもので、現存これ一台のみ。

また、小屋根を後方へスライドさせ、大屋根を上げ下げできる「からくり」が今なお現役でおこなえる数少ない一台。往古には、岸和田城内に入る際、屋根を下げていたのでしょう。

中ノ番が、大工町からこの地車を譲り受けたのは明治23年(1890)。

新調から150年の歳月を経て、これまでに幾度となく修理がおこなわれているでしょうが、近年では昭和56年に岸和田市の《吉為工務店》で大修理。

今回はおよそ30年ぶりに、再び《吉為工務店》で、屋形の新調交換、彫物の洗い・欠け継ぎなどの大規模な修理がおこなわれました。

大屋根の左右の唐破風には、欠損していた「懸魚」が新たに取り付けられました。

また、見送り下の縁隅木下の半松良からは、彫物師《花岡》一門を裏付けるかのように『花岡惣吉』なる彫物師の墨書きが発見されました。

平成7年には、泉佐野市指定文化財(有形民俗文化財)に第一号に指定された歴史の重みを感じられる『岸和田型』地車。

去る8月28日(火)には、修理を終えた地車が、大屋根を下げた状態で、町内へ搬入されていました。

入魂式当日は今回の修理に合わせて新調された太鼓や装飾品も取り付けられ、私が現地に到着した頃には、装いも新たになった地車が会館横の地車小屋に出され、午前6時からの入魂式・お披露目曳行開始を待つばかり・・・・。

町内役員さんの挨拶がおこなわれた後、定刻6時に、長滝の氏神さま、神事がおこなわれる蟻通神社へ向けて曳行開始。

道幅の狭い町内を抜け、神社の前では全力疾走。

祭礼時の宮入りでは、地車が拝殿前の能舞台を3周廻るのですが、お披露目曳行後の記念式典が境内でおこなわれるためにテントが立てられ、残念ながら目にすることはできず、地車はそのまま能舞台の前に停め置かれました。

拝殿では、町会・祭礼関係役員らが参列し、無事安全曳行を祈願しお祓いが厳かにおこなわれました。

地車の前では各種団体の記念撮影がおこなわれ、午前7時15分、少々時間遅れで神社を後にお披露目曳行のスタート。

黄金色に色づき始めた稲穂が実る田圃の向こうを地車が・・・・。

今ではあまり見られなくなった、まさに古の泉州秋祭り風景そのもの。

お隣の西ノ番では,この晴れの日を祝うべく、地車を出して中ノ番をお出迎え。

広い長滝の町内を、縦横に駆け抜けてのお披露目曳行。

途中、豪快な「やりまわし」を披露。

その数、3発・・・・。

3度目の「やりまわし」を見とどけたところで、私 だん馬鹿さんはタイムリミット。次なる撮影場所へと移動・・・・。

その後、式典がおこなわれる蟻通神社では、大屋根を下げて鳥居をくぐり、再度宮入りをおこなうとのことでしたが、予定時間が大幅に遅れ、こちらの方も見られず仕舞い・・・・(くぅー)。

現在の『岸和田型』地車とは、少々趣の違う、往古の地車文化をうかがい知れる貴重な一台、長滝中ノ番の四ツ屋根地車。

くしくも、大工町の地車新調と年を同じくしておこなわれた大修理。

これからも、町の宝もの、町の象徴として大切に曳行されますことを願いながら、長滝の地を後にしました。

| <<前の記事 | 次の記事>> |