播州路にだんじりを求めて・・・て、どっかで聞いたタイトル…

世間のお盆休みもいよいよ終盤。

今年の8月は雨が多いですね~。

さて先週もお知らせしましたが、当サイトでは、『岸和田だんじり祭』に向けて3つのチャンス!…プレゼントキャンペーンを開催中です!

特に、カンカン場観覧席・本宮ラストのチケットがペアで当たる、駅前パレード順番当てクイズは、今月末が締め切り。

詳しくは、当サイトの案内を参照していただき、ドシドシご応募下さい!

さて今回は、ちょっと遠くの地へだんじりを求めて来ましたので、そのお話をご紹介。

前回、尼崎市・貴布祢神社の祭礼をご紹介した時に、朝に尼崎に立ち寄った後、昼間は兵庫県の西部へ向かったと書いてありますが、実はそれ、とあるだんじり探訪の旅だったのであります。

8月2日(土)…

兵庫県加西市・・・山枝町。

今回、上地車新報社さまのお招きをいただき、ここ山枝町のだんじりを見学させていだだきました。

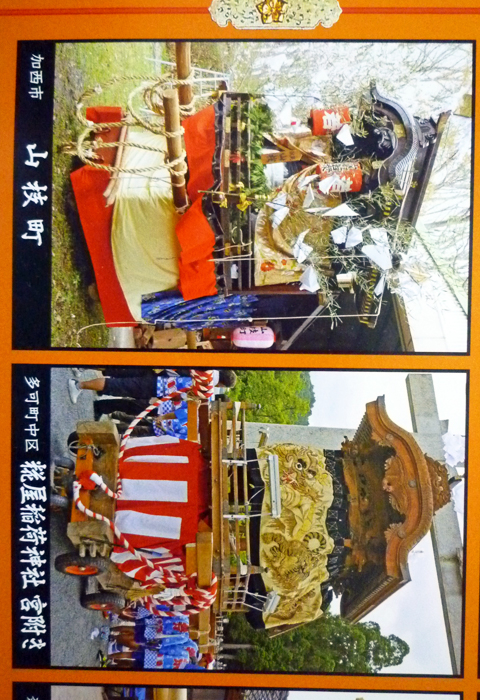

上地車新報社さまの今年のカレンダーにも・・・

おぉ~コレコレ!

しっかり掲載されております。

播州地方と言えばモチロン、『灘のけんか祭』で有名な松原八幡神社をはじめ、いわゆる『屋台』の本場でありますが、その中で、こうしてだんじりも現存しているのです。

こちら加西市・山枝町だんじり、実は20年に一度しか曳き出されない、非常に貴重なだんじりなのです。

一番最近曳行されたのは昨年。

20年に一度、この地区のご本尊である『薬師如来坐像』のご開帳に合わせて曳き出されるとの事。

とゆー事は、本来なら19年後でないと見られないだんじりを、今回特別に拝見させて頂いているという事になります。

薬師如来坐像と同じぐらいありがたい・・・

『加西型』と呼ばれるこの形式のだんじり、摂河泉ではお目にかかれない形です。

大屋根は唐破風屋根、小屋根は平屋根。

後ろから見ると、何かお店の軒先のようにも見えます。

幅の割には背が高く、彫物は大屋根廻りと脇障子ぐらいに簡素なものが組み込まれていますが、屋形の細工は葺地に模様細工がされていて、丁寧な仕事ぶりが伺えます。

最初の写真でも判る通り、装飾は主に幕で、町内の婦人会さんが手作りで製作されるそうです。

会館にもお邪魔させて頂き、昨年曳行された時の写真の他、昭和48年に曳行された時の貴重な写真も拝見しました。

昔は毎年の祭礼にも曳かれていたらしいのですが、いつしか20年に一度になったらしく、その理由はコモとの人でも知らないのだとか・・・

現在、毎年の祭礼には子供神輿が出されるそうです。

昭和48年かぁ~

アタシゃまだ生まれてないよ…(嘘つけ~)

さて、このだんじりは20年に一度しか曳行されませんが、同じ『加西型』のだんじりが曳行されている所をこの日見れるという事で、お邪魔したのが加西市に隣接する多可町・糀屋稲荷神社。

この日『八朔祭』として、この神社の宮附だんじりが曳行されます。

先ほど見た山枝町だんじりよりは、少し本格的な彫物が組み込まれています。

刺繍入りの飾り幕は、屋台のものだそうで、そう言えば寸法もセンターも合ってないですね…。

宮司さんによるお祓いの後、いよいよ出発。

鳴物は小太鼓が一つ積まれていますが、決まったお囃子がある訳ではなく、ラジカセで演歌を流しながら、それに合わせて子供たちが太鼓を叩く程度。

特に掛け声なども無く、子供たちに曳かれただんじりは、ラジカセから『河内男節』を響かせながら、のどかな夏の田園風景の中を消えて行きました。

流れてゆく時間の粒がものすごく大らかで、昭和のとある時代に迷い込んだかのようなのどかさでした。

ほどほど良い時間で切り上げ、ワタクシは尼崎へと戻ったのであります。

さぁ~、梅雨のやり直しの様な雨とともに、夏が去ろうとしています。

岸和田の足音、少しずつ近づいて来ましたよ・・・

今回はこの辺で。

| <<前の記事 | 次の記事>> |