こだわりの一台、八田南之町の新調地車・・・・其の弐

毎度、だん馬鹿ッス今日の「だんじり通信」は前回に引き続き、昨年8月に完成した堺市八田南之町新調地車のご紹介でおます。

いよいよ、南之町の「こだわり」が随所に見られる彫物構成、彫物図柄の紹介に突入!

新調ともなれば、その屋形細工はもちろんのこと、彫物図柄をどないするかが一番のポイントとなります。

新調委員に名を連ね、新調を経験した方ならお解りになると思うのですが、町内で「あ~でもない、こうでもない」と議論に議論を重ね構想を練り上げ、工務店や彫師さんと打ち合わせ。

せっかく「これで完璧

彫物の強度的な問題や木造り・手間の問題などで図柄変更なんてことも。

新調するからには、「よそには無いものを・・・」と思うのが常。しかし、なかなかうまい具合には運ばないのですが・・・・(自町新調委員の一人であっただん馬鹿 談)。

南之町ではどんな具合だったのかは、私の知るところではありませんが、大なり小なり変更・再検討もあったのではないでしょうか?

さて、私がこの地車を拝見させて頂いた時に一番感じたことが、「神へのこだわり」。

だんじり祭も「氏子意識の低下」が叫ばれる昨今、「苦しい時の神頼み」ではないものの、神様への愛着を見たってな感じ・・・・。

特に、土呂幕正面や見送りに施された蒙古襲来『元寇』の図柄は地車彫刻において非常に珍しい題材。

『元寇』とは、鎌倉時代中期に元(モンゴル)軍が二度にわたって壱岐・対馬・北九州に攻め寄せて来たことで、文永11年(1274)の【文永の役】、弘安4年(1281)の【弘安の役】のことを指します。

いずれの時も日本軍は劣勢でしたが、突如吹き荒れた暴風雨により、敵船が多数沈没、元軍は撤退したと伝えられています。

この時吹いたのが『神風』であり、神国日本を救うために神が吹かせた風とされています。

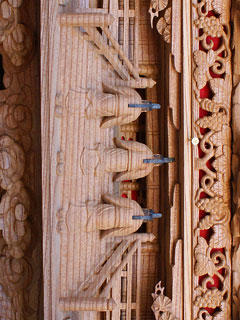

見送り内部の天蓋には水(雨)を司る「龍」が、摺出し鼻と摺出し受けには仏教で天界に住むという持国天・増長天・項目天・多聞天の4人の守護神や八百万(やおよろず)の神々が所狭しと刻み込まれています。

まさにこれぞ「神へのこだわり」。いったい何人くらいの神々がいるんでしょうか?

見送りの奥には現在も福岡市東区に鎮座する「筥崎(はこざき)八幡宮」の社殿が忠実に再現されており、亀山上皇が納めた御宸筆の「敵国降伏」の楼門に掲げられた額の文字もそっくりそのまま。

筥崎八幡宮は、文永の役のおり、炎上したと云われますが、「神風」が吹き未曾有の困難に打ち勝ったことから、厄除・勝運の神としても有名で、後世多くの名のある武将も参詣に訪れたと伝わります。

また、見送り虹梁には、京都石清水八幡宮に必勝を祈願する、亀山上皇の姿が・・・・。

その上の小屋根の正面枡合には、鎌倉の鶴ヶ岡八幡宮の詣で鶴を放つ源頼朝の姿も。

鎌倉幕府を開いた源頼朝。その源氏の氏神である八幡宮を縦並びで三つ。全国各地に多くの八幡宮。その中でこの3つの八幡宮は、日本三大八幡宮に数えられ(鶴ヶ岡ではなく宇佐八幡宮の場合も)、祭神である誉田別命(後の応神天皇)や、その母である神功皇后も、「オッとビックリ!」ってな感じではなかろうか?

これもまた、南之町の「神へのこだわり」のひとつかと・・・・。

さてさて、南之町地車の「神へのこだわり」はこれのみならず、大屋根廻りなどにも感じ取ることができるのですが、この続きはまたまた次回の「だん通」で・・・・。

乞うご期待!!

| <<前の記事 | 次の記事>> |