ドンドン-チキチキ30年・・・・

まいろれふ、らんぱかれおまふ(毎度です、だん馬鹿でおます)4年に一度の冬の祭典『第21回オリンピック冬季競技大会』が始まりました。

連日深夜のテレビ観戦とともに睡魔との戦いの日々を送っている方も多いのでは・・・・。

私の注目種目は、なんと言ってもクロスカントリースキーにボブスレー、リュージュにバイアスロンやカーリング(なんやマイナーな競技ばかり・・・・)。

どれもこれも、目が離せない競技ばかり(嘘コケ・・・・笑)。

まぁ~、メジャーな種目だけでなく、日本選手の出場する競技は、みんなで応援しましょうちゅぅ~ことですわ・・・・。

さて、今日の『だんじり通信』は、だんじりとは関係ないようで、ちょっと関係あるイベントのお知らせでおます。

時は平成二十二年、二月は二十と一日の日曜日。

ところは河内のど真ん中、清流?大和川流るる柏原の地。

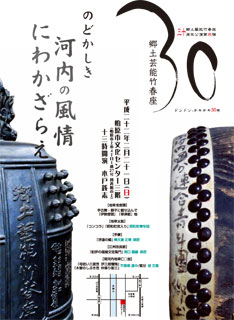

おこなわれます催しは、郷土芸能竹春座30周年公演第弐弾、ドンドン-チキチキ30年、『のどかしき河内の風情 にわかざらえ』の大舞台・・・・。

演じられます演目は、「地車曳音頭(私は曳き唄と呼んでますが・・・・)」に「地車太鼓」。

「江州音頭」に手を加え、『江州改良節』とはこれ如何に・・・・。

もちろん十八番(おはこ)は、竹春座の総帥は国分家竹春 師匠率いる連中の「河内地車仁○加」。

そして今年の大目玉。日本が誇る古典芸能、ひらひらひらひら蝶が舞う、『手妻 浮連の蝶』。

「手妻」いうても、なんやわからんと思いますが、西洋の手品がマジックなら、日本古来からの手品が「手妻」ちゅうことですわ・・・・。

てなことで、昨年5月にもおこなわれました「郷土芸能竹春座30周年公演」。そして今年は第二弾。今回は場所を竹春座の本拠地、柏原の地に移しての大興業。

南河内伝統芸能『にわか』と地車太鼓や伊勢音頭をなどを伝承すべく、昭和51年に発足したのが『郷土藝能竹春座』。

>

大阪府南河内地域(千早赤阪村・河南町、富田林市など)では、地車の大きく前に張り出した「縁」を舞台代わりに、氏神さまに奉納するため、また祭りの見せ物として青年団などの若者らによって俄芸(即興の芸や漫才)がおこなわれています。

神社や御旅所に見に行くことのできなかったお年寄りなどに後日、その年の奉納にわかを見せたのが『にわかざらえ』と言われているようです。

小学校の講堂や公民館、お寺など、人が集まれる所に座布団抱えた人たちがゾロゾロ。

今のように娯楽の少なかった時代ののどかな風景かと・・・・。

今では、下ネタコントがほとんどで、カツラに着物姿で歌舞伎や浄瑠璃などの演目をまねた「本にわか」を演じる所もほんの一握り。

しかし、南河内のだんじり祭りには、なくてはならないのが「河内地車仁○加」。

徐々にではありますが、「本にわか」を復活させる所もあるようです。

皆さんも、南河内のだんじり文化の神髄に一度触れてみませんか!

郷土芸能竹春座30周年公演第弐弾

『のどかしき河内の風情 にわかざらえ』

(柏原市上市4-1-27 図書館の上)

| <<前の記事 | 次の記事>> |