大発見! まさかこんな所に地車が・・・・

毎度、だん馬鹿っす!だ、だ、だ、大発見です!!!

な、な、な、なんと、新たに地車の所在が確認されました。

近畿一円には900台以上の地車が現存しているのですが、「もぉ~無いやろ」、「○○あたりにはひょっとしたら・・・?」と地車研究者の間でも囁き続けられること、十数年余り。

まさかこんな所に地車が眠っていようとは・・・・。

所は、奈良県某所。

とある神社の境内にその地車は眠っていました。

彫物の欠損もほとんど無く、老朽化はしているものの保存状態も良く、

少々手を加え、修理をすれば動かせる状況かと・・・・。

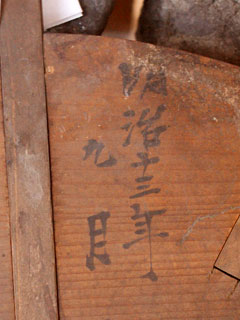

型式は大阪型で、大屋根前部に取り付けられている御幣の裏面には「明治十三年九月」の墨書きも残り、それが新調された年であると思われます。

製作大工・彫物師などは不明ですが・・・・。

ひゃっ、ひゃっ、ひゃ、嘘ぴょ~ん。

今日は4月1日、へっへっへぇ~、皆さんご存知『エイプリールフール』。

実はこの地車、知る人ぞ知る存在。

奈良県大和郡山市材木町に鎮座している「薬園(やくおん)八幡神社にある小型の地車なのです。

同神社の境内右手の倉庫に置かれおり、格子ごしではありますが、見ることができます。

大きさは、標準的な大阪型地車の3分の1程度。全高1メートル余り。全長1メートル50センチくらい(きちっと計っておけば良かったと少し後悔・・・)。

屋形細工も本物とそっくり。

地車大工が本物の地車同様に組み上げたのだと思われます。

獅噛み、枡合、車板に土呂幕、見送りや脇障子だって、きちんと彫物が入れられています。

どの彫物も精巧に細工されており、当時の彫物職人さんがノミを振るったのでしょう。

見送り三枚板は、『三國志』からの題材。なんと題材も墨書きされているのです。

神社の奥様にお尋ねしましたが、詳しい経緯もわからず終い。

おそらく、同神社の氏子の一人が、何事かを祈念にて神社に奉納したものでしょうか?

同神社の近くに鎮座する「源九郎稲荷神社」にも同様の小型地車があるのですが、そちらは春のお祭で台車の上に載せられて、時代行列と共に曳かれています。

こちらも奉納されたものと思われますが、薬園八幡神社の小型地車が新調された頃に、この地では小型の地車を製作して奉納するのが流行ったのかも知れません。

それならば、大和郡山市内の他の神社にも小型地車が存在する可能性も考えられ、今後の調査が望まれるところ・・・・。

大きさこそ違え、その本物そっくりの出来映えに驚きました。

エイプリールフールの今日、地車ファンの皆さん、少しは驚いていただけましたでしょうか?

ほなまた、けっ、けっ、けっ・・・・(笑)。

| <<前の記事 | 次の記事>> |