『堺北作』って、何だっ・・・・!?

毎度、だん馬鹿です先週月曜日から昨日まで、勤労感謝の日を挟み、公私ともにドタバタドタバタ、てんやわんやの一週間・・・・。

某町地車の写真撮影、南河内の祭り展、地車がらみの用事などとともに、私用も重なり、先週はこの「だんじり通信」の更新もできず終い。

かろうじて「だんじり通信 eo SE」の定期更新はおこなえたものの、「だん通」を愉しみにしていただいている当サイトユーザーの皆様には心からお詫びいたしますとともに、今後とも「だん通」をよろしくお願い申し上げ、10日振りの「だんじり通信」更新へと、いざ突入。

さて、今日のお題は『堺北作』についてでおます・・・・。

「いったい、堺北作って何やねん」とおっしゃる方も多いとは思いますが、「どこかで見たな・・・・」程度ではまだまだ

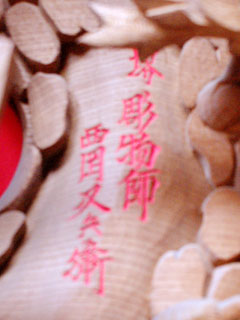

そう、《堺彫又》西岡又兵衛の手による名彫刻が施された、奈良県橿原市小綱(しょうご)町の地車。

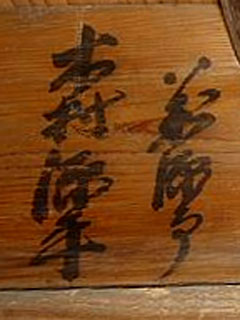

その大屋根正面虹梁に彫られた文字こそ、『地車大工 堺北作』。

ゆえに、この小綱町の地車を製作したのが『堺北作』。

「へぇ~、『さかい きたさく』さんていう人がつくったんやぁ~」と言う人は、ちょっと待ちなはれ!

なんぼ、江戸末期から明治初期に製作されたと考えられる地車とて、「きたさく」なんていう名前は、おらんやろぉ~と思うのが世の常、人の常・・・・。

ほなら、いったい「堺北作」は誰やねんということになるのですが、それは定かではありません。

ただ、この名地車を製作にあたった人には間違いないと思うのですが、個人名ではないように思われるのです。

ではいったい・・・・?

江戸時代には、幕府の京都御大工頭中井家の支配下にあった畿内と近江の六カ国に居住した大工・杣(そま)・木挽の三職が、その居住地において『大工組』と呼ばれる地縁的同業組仲間、いわば「組合」みたいなものが構成されていました。

たとえば江戸末期、河内国には、新堂組・柏田組・古橋組・太平寺組・額田組・豊浦組などが存在し、その中のひとつ富田林の「新堂大工組」に属する大工によっては、『石川型』地車(俄だんじり)が製作されていたことが、地車に残された墨書きや古文書から判明しています。

この小綱町の地車は、大屋根下と小屋根下の勾欄部分に段差のあるタイプの地車ですが、基本的な構造は腰回りに8本の柱を配した『堺型』地車。

江戸末期から明治初期に、堺の地車大工の手によって製作されたものと考えられています。

ではいったい、『地車大工 堺北作』とは何なのでしょうか・・・・。

江戸末期、堺にも河内国などと同様に『大工組』が存在していました。

堺では、往古から、大小路筋(現在の堺市役所から堺駅につながる道)を境として、行政的・地縁的にも「南北」に別けられていました。

大工組も南北に、それぞれ存在していたようで、それは『堺市史』にも記されています。

これはあくまでも推論ではありますが、小綱町地車に残る『地車大工 堺北作』とは、「堺の北の大工組に属していた地車大工の作」というふうに解釈できます。

堺型地車からは、これまでに「細工人 萬源 木村源平」、「森市市之助」などの墨書きが発見されていますが、製作年・製作大工名が記されている(いた)ものは非常に希で、皆無に等しく、堺型地車研究する上でも、小綱町地車に刻まれた『地車大工 堺北作』は興味深いもの。

なぜ個人名を記さなかったのか、なぜ「堺北作」なのか、今となっては知る余地もありませんが、堺型「箱だんじり」をこよなく愛する者にとっては浪漫溢れるところ・・・・。

願わくば、奈良方面に多く存在する原型を色濃く残す「箱だんじり」から、新たな墨書き・銘板などが発見されることを願いながら、今日の「だん通」はこのへんでお終い・・・・。

ほな、バハハァ~イ

| <<前の記事 | 次の記事>> |