御影東之町入魂式とこの地車の謎・・・・

毎度、だん馬鹿です先週の土曜日、12月11日以来、一週間ぶりの『だん通』の更新。

前回は少々極秘ネタであった、翌日おこなわれる神戸市東灘区御影東之町地車の修理完成入魂式をお知らせしました。

紹介したからには、自ら足を運び、見てくるのが私のもっとう。

午前10時には入魂式の神事がおこなわれる町内の本町公園に到着。

「こいつはうちのサイトに入ってないやんけぇ~」と思われる輩の顔もチラホラ・・・・(入りなはれ!)。

『だん通』読者だけへの極秘ネタにもかかわらず、「口の軽いユーザーも多いものだ」と思いながら・・・・(笑)、写真・ビデオの撮影と休日にもかかわらず、お仕事、お仕事・・・・。

おそらく、たぶん、十中八九、、摂河泉紀和およそ900台の地車がある中で、平成22年寅年、今年の最後を飾る、大取の入魂式・御披露目曳行。

今年5月の祭礼後、今春に同区田邊地車の修理をおこなった西宮市の《杉田組》の手で改修作業がおこなわれました。

元々の波頭の台木を平台木に交換し、住吉大佐の手による『大阪型』地車も、より『神戸型』へと近づいた感じ。

担い棒も交換されたようで、少し取り付け位置を下げたためか、以前よりも大きくなったような・・・・?

小屋根も少し延ばされ、そのため枡合・三枚板の彫物は、接ぎ木や額装風にされ大きくなっていました。

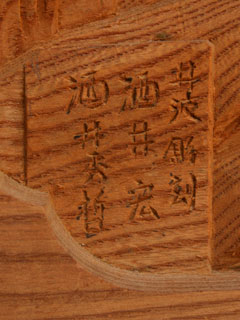

新調された台木・脇障子の彫刻は、富山県井波の酒井 宏・酒井秀哲 親子の手によるもの。

神戸方面では、おなじみの彫物師さんです。

午前中に入魂式・披露式典がおこなわれた後、午後からはいよいよ御披露目曳行。

12月とは思えないほどのポカポカ陽気にも恵まれ、5月の祭礼を思わせるほどの熱気。

本町公園を出て、お隣の東町会館の前では、くす玉も割られ、おめでたい伊勢音頭の披露も・・・・。

季節はずれの地車囃子に、何事が起こったのかと、豆鉄砲をくらったような通行人もチラホラ・・・・。

装いも新たになった地車で、夕方まで町内をくまなく曳行されました。

御影東之町の地車は、明治期に《住吉大佐》にて製作された地車。

彫物は、《小松》一門の手によるもの。

元々は、大阪市城北方面で新調された『大阪型』の地車。

その後、堺市鳳地区 長承寺、和泉市黒鳥地区 辻小路で曳行された後、昭和63年に岸和田市の《大下工務店》を通じ、御影東之町が購入。

この時に外ゴマの『神戸型』風に改められました。

この地車は、少々不明な点が多く、我々地車研究者にとっても難解な地車。

現在は《住吉大佐》の銘板も付けられていませんが、その銘板には「細工人 住吉郡 住吉村 大佐」と記されていたそうで、そのことから遅くとも明治28年4月までに製作された地車であることが判明しています。

また、以前曳行されていた堺市鳳地区 長承寺の購入時期が不明であることや、現在の大阪市旭区城北公園あたりから購入したと伝わるだけで、どこの町(村)で新調・曳行されてい

たのかも判らないまま。

しかし、《住吉大佐》の地車を研究する上での一級資料でもある『大佐地車請取帳』の明治28年以前の記載には、現在の城北公園周辺では東成郡馬場村(現 旭区清水)、東成郡都島村大字善源寺(現 都島区善源寺町)の二村のみが記されているだけ。

また、大正末の記載には、大阪市北区澤上江町(かすがえちょう:現 都島区都島本通あたり)の名前も見られます。

馬場村では、大正初期に地車が曳行されなくなり、解体処分。

善源寺や都島は、現在子供地車を曳行中。

往古の都島区・旭区周辺は、地車が盛んに曳かれていた所。

長承寺の購入時期が判明すれば、この地車の出所を探し出す糸口になるかも知れませんが・・・・。

私を含め、地車研究者にとっては今後の調査の課題。

詳しくご存知の方は、是非ともご教授のほどを!!

ほな、今日の『だん通』はこれでお終い・・・・。

バハハァ~イ。

| <<前の記事 | 次の記事>> |