西岡徳次郎 作の三枚板・・・・!?

まいど、だん馬鹿っす未曾有のネタ不足に苦しむ今日この頃・・・・(辛)。

ブログを見た友人・知人から、薄ら笑いとともに「お苦しみのようですねぇ~」との言葉。

「わろてんやったら、ネタのひとつも提供せんかい!」と言いたくはなるものの、そこは大人のだん馬鹿さん。

ジッと堪え忍び、「しばくどぉ~!」・・・・(どこが大人やねん)。

この季節、地車を見る機会も、それはそれであるのですが、祭礼時の衝突事故で工務店に搬入される場合などは町内祭礼関係者への配慮も考え、ブログの記事にすることはもちろん、できるだけ見に行くことも避けるようにしている私。

それがゆえ、当サイトの「行事カレンダー」にも、修理のための抜魂式や工務店への搬出日などはわかっていようとも一切掲載しないのが私のポリシー。

先日も某町地車が祭礼時の衝突により工務店へ搬出されるのを、町内祭礼関係者集合時間の一時間以上も前から地車小屋の前に陣取り、寒風吹きすさむ中、小屋が開くのを今か今かと待っている輩が多数。

同町の友人から、「あいつら、おかしいんちゃうんけ!、病気以上やで・・・・」と電話での報告。

この季節、誰もが地車を見たいのは百も承知!

しかし、祭礼で傷ついた地車を見て欲しくはない町内祭礼関係者がいるのも当然!

見に行く側も、少々考えなければならない時がきているのかも。

いずれ、傷を癒した地車を見る機会もあるのですから・・・・。

さて、今日の「だん通」、ネタ切れ寸前にもかかわらず、地車彫刻ファンの誰もが唸る?ものを御紹介・・・・。

知っている人なら、「出して欲しくはなかったなぁ~」なんて言葉もあるとは思いますが、これもネタ切れの恐怖におののく者の苦渋の選択。

少々御容赦いただき、ユーザーの皆さんにあえて御紹介。

まずは、写真をご覧いただこう・・・・。

どうです、なかなかの逸品でしょ・・・・。

おそらく、地車の見送り三枚板。

図柄は、漢の高祖 龍退治。

『板勾欄出人形式住吉型』地車に多く見られる題材。

しかし、こちらは三枚板に細工されたもの。

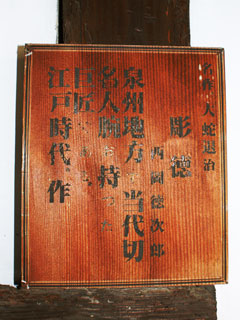

そして、この彫物を細工した人物は、《彫徳》西岡徳次郎。この彫刻の横にその旨を記した板が取り付けられています。

そこには、「名作 大蛇退治 彫徳 西岡徳次郎 泉州地方 当代切(っての)名人腕を持った巨匠である 江戸時代 作」と記されています。

《彫徳》西岡徳次郎は、地車彫刻ファンなら百も承知、江戸末期から明治初期にかけて泉州堺で活躍した彫物師《彫又》西岡又兵衛の長男とされる人物。

幕末から明治期にかけ、清蔵・弥三郎らの兄弟と共に活躍したという。

地車彫刻からは、「西岡徳次郎」の銘は未だ発見されていませんが(私が知らないだけかも)、奈良県王子町山上の太鼓台にはその名を残しています。

しかし、今回御紹介した三枚板彫刻の表面からは銘は発見されていません。

この彫刻の裏面に墨書き銘が存在しているのか、それとも口伝が残っているのか、はたまた地車彫刻研究者の誰かが町の人に喋ったことを鵜呑みにして記されたのか(たまにこのケースもあります)・・・・。

西岡徳次郎の作である確証を知るすべもありませんが、そのノミ跡は、まさしく《彫又》一門の手によるもの。

《彫又》一門の手による地車の中には、よく似た顔の彫物が存在しているのは、紛れもない事実。

地車彫刻ファンの皆さんも、「この顔にピンときたら、徳次郎かも?」、徳次郎の作品を探してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、この彫物の所在は、大阪府下の某所。

見つけ出しても、くれぐれも、イタズラなどはしないように!

厳重な監視下の元に管理されており、 必ず大バチがあたります・・・・!!

| <<前の記事 | 次の記事>> |