河内長野市小塩の地車、彫物図柄を紐解く・・・・

まいど、だん馬鹿です前回の「だん通」更新から、少々間が開いてしまい申し訳ありません。

先週からパソコンの調子が悪く、何もしていなくても突然電源が落ちてしまいます

以前にも、このような症状に苦しめられたのですが、そのときはいつの間にか症状も回復。

さて今回は、機嫌を直してくれるのでしょうか?。

てなわけで、今日は使い慣れない別のパソコンでの原稿作成。

ひょっっとしたら、誤字・脱字があるかもしれませんがご容赦のほどを・・・・(普段から多いです・・・・笑)。

お気づき方もおられるとは思いますが、docomoのケータイでご覧いただいている方には朗報です。

先週あたりから、docomoのケータイ端末でのムービー再生が改善され、以前に比べ画像が少し綺麗になりました。

また、Soft Bankでも最新機種では、10M動画の再生が可能になり、当サイトのムービーも30秒とは別に1分30秒の尺でもご覧いただけます。

今後も、見やすいページ創り、より綺麗な映像配信改に努めてまいりますので、よろしくお願い致します。

さて、今日の「たんじり通信」は、先日(2月6日)拝見させていただいた河内長野市三日市地区 小塩の地車について少々書いてみたいと思います。

製作年・製作大工・彫物師・彫物図柄などの詳細データなどは、『各町の地車』にて紹介していますのでそちらをご覧いただくとして、今日は小塩地車の彫物の解説でおます。

>>小塩のページを見る

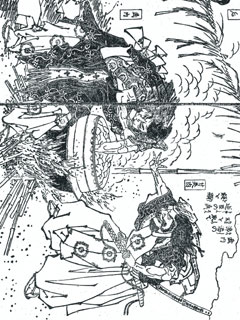

小塩地車の見送り・縁葛部分は、『三韓退治(征伐)』からの題材でまとめられています。

三韓退治(征伐)とは、『日本書紀』に記されている仲哀天皇の后で応神天皇の母、神功皇后が行ったとされる朝鮮 新羅出兵のこと。

新羅が降伏した後、三韓の残り二国(百済、高句麗)も相次いで日本の支配下に入ったとされています。

見送り右には、宝珠を投げ入れる武内宿禰の姿。

地車彫刻では、誉田別命(後の応神天皇)を抱きかかえる姿がよく見受けられます。

この場面は、三韓退治の折、神功皇后が住吉大神の化身である龍神から授けられた二つの玉(干珠・満珠)を用いて勝利をおさめたというもの。

干珠を海中に投げ入れると海の水が引き、朝鮮の軍船の船底がV字型であったため横転。そこに満珠を用い水を満たしたところ、軍船は沈没。朝鮮の兵は溺れ死んだという話。

ちなみに、日本の軍船の船底は平らであったため難を逃れたのだとか・・・・。

見送りの左には、応神天皇(誉田別命)の母であり、三韓退治を指揮した神功皇后の姿が刻まれています。

見送り後正面には、「安部介丸、龍退治」。

現在も大韓民国の南西部を流れる錦江(きんこう・クムガン)において、龍を退治した話です。

そして、縁葛もまた三韓退治にまつわる題材であろうと推測されるのですが、図柄・人物等は不明。

ただ、正面の縁葛には「盟神探湯(くかたち・くかだち・くがたち)」をおこなう武内宿禰は刻み込まれています。

『日本書紀』の応神天皇9年4月の条には、武内宿禰が異母弟の甘見内宿禰から謀反の讒言を受けて殺されそうになり、武内宿禰が潔白を主張したので、天皇は2人に礒城川で盟神探湯をさせたとの記事が見られます。

盟神探湯とは、古代日本で行われていた神明裁判のことで、人の是非・正邪を判断するための呪術的な裁判法(神判)。探湯・誓湯とも記されます。

神に潔白などを誓わせた後、釜で沸かした熱湯の中に手を入れさせ、正しい者は火傷せず、罪のある者は大火傷を負うというもの。

この図柄は、三韓退治からの題材というよりは、江戸末期に刊行された絵入本『三韓退治図会』に載るもので、地車彫刻でもほとんど見ることのない題材です。

また、縁葛の残る三方・見送り後正面に彫られた「安部介丸、龍退治」も、この本に記された物語から引用されたのかも知れません。

地車彫刻も、図柄や人物は知っていても、その話の内容となると、私とてなかなか把握していないのが現状。

一度、文献などを紐解いてみるのも面白いかもしれません。

ほな、今日はこのへんで・・・・ばいならぁ~

| <<前の記事 | 次の記事>> |