お待たせしました! 和泉市上代町の新調地車の紹介 その2・・・・

どもぉー、だん馬鹿ですGW前のB型インフルエンザの感染、体調もいまいちのままGWの神戸の春まつりの撮影に突入。

連日の神戸行脚で、GW明けの私の身体はまるでボロ雑巾のよう・・・・。

インフルエンザやGWの神戸の撮影、「東日本大震災チャリティー地車見学会」の告知もあったため、昨年完成した和泉市上代町の新調地車の紹介記事も、あれよあれよという間に一ヶ月のブランク・・・(上代の皆さん、申し訳ない)。

少々気合いを入れ直して、GW明け一発目の『だんじり通信』は、満を持して、和泉市上代町新調地車の紹介 その2。

本日は、大屋根下の腰廻りからの再スタートです・・・・。

まず、腰廻りの最上段、縁葛には江戸の後期 文化4年(1807年)から足掛け4年の歳月を掛け発刊された読本「椿説弓張月」から選りすぐられた題材。

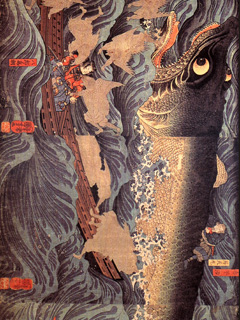

「椿説弓張月」は、「保元物語」に登場する強弓の武将 鎮西八郎為朝と琉球王朝開闢の秘史を描く、勧善懲悪の伝奇物語。

地車彫刻では、これまでに「鎮西八郎為朝の強弓」と題して、軍船に向けて矢を放つ為朝の姿が多く彫られていますが、それ以外に「椿説弓張月」から彫物題材が選ばれたのは非常に稀。

正面は、「源為朝昇天」。

右は、「足利義康の書状と安着の狼煙」。

左に彫られているのは、「讃岐院、為朝を救う」。

かつての為朝の主君 讃岐院とともに保元の乱を起こすが、敗れて讃岐国に流され、その地で崩御した讃岐院が以後怨霊となって、為朝が危機に陥るたびに救いに現れる場面。

左は、浮世絵師 歌川國芳の錦絵を元にしたものでしょうか・・・・?。

縁葛の正面は、《木彫前田》前田暁彦 師、左右は《木彫筒井工房》松谷隆司 師の作。

実は、私 だん馬鹿さんの自町の地車新調時にも彫物題材の候補に上がったのが、この「椿説弓張月」。

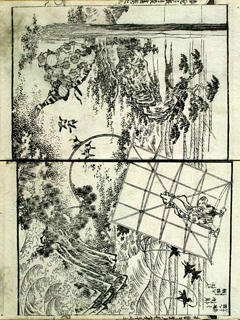

挿絵は、江戸を代表する絵師、あの葛飾北斎。

この本の挿絵だけで、地車一台分の図柄が決められそうなくらいの素晴らしい絵のオンパレード。

上代町の場合は、その中から3つをチョイス。

今後、「椿説弓張月」の統一彫りなんていう地車が登場するのを願っているのは、私だけなのでしょうか・・・・。

お次の大連子・小連子は「太平記」・「絵本楠公記」からの題材。

大連子の正面は、「大塔宮、般若寺に危難を免れ給う」。

右は、「義貞、船田入道、天龍川を飛び越える」。

左には、「新田四天王、勇力の場」。

これらは全て、《木彫片山》片山 晃 師の作。

そして小連子正面は、「北条高時、妖魔に誑かされて舞諷ふ」。

右に、「泣き男 左兵衛、足利軍勢を欺く」。

左には、「名越遠江入道と兵庫助の伯父甥、双六宴の場」。

これらは、《木彫筒井工房》筒井 伸 師の手によるものでしょうか・・・・。

昨今、「太平記」で統一された地車もあるのですが、今までに用いられていない題材も多く、浅学な私には難攻不落・・・・(トホホ)。

私にとって、「太平記」は大の苦手。新調記念師の発行が待ち遠しい限りです。

そして、お待ちかねの土呂幕・松良の題材へと続くのですが、ブログにアップできる写真の枚数にも制限がありますので、これらは次回の「だん通」で・・・・。

まぁ~、体調も徐々に回復。今週中には書きますので、乞うご期待!!

| <<前の記事 | 次の記事>> |