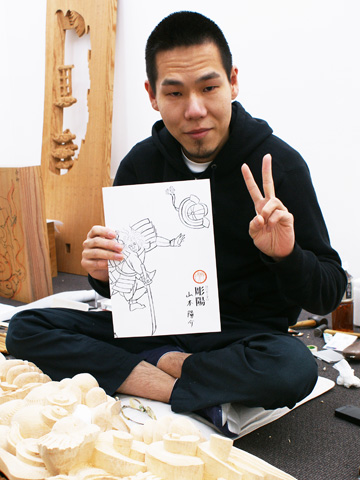

新たな息吹、修理が完成した錦織の地車と若手彫物師 山本陽介 師・・・・

どもぉー、だん馬鹿です今日は梅雨の中休みか、絶好の好天

次の日曜日は、羽曳野市誉田八幡宮 3台の地車を見学する『第6回 東日本大震災チャリティー地車見学会』。

私もスタッフの一人として参加するのですが、気になるのはやはり天気。

一人でも多くの方々に見に来ていただき、少しでも多くの義援金をと思えばこそ、天候に恵まれることを祈るのみ・・・・。

当サイトをご覧の皆様もふるってご参加ください。

>>見学会の詳細を見る

ちなみに、5月15日(日)に貝塚市堤でおこなった、『第5回東日本大震災チャリティー地車見学会』の募金総額は、33,000円ちょうどでした。

これまでの募金総額も、14万円を超え、これも一重に地車ファンの皆さんの御協力の賜物かと思います。

また、当サイトでは先日より、東日本大震災『被災地復興支援チャリティー待受』を配信中。

地車彫刻にたずさわる彫物師さんたちに描いていただいた下絵調の待受がダウンロードできる、地車史上初の快挙!!

13名15作品の堂々たるラインナップ!

昨日は、《木彫松並》松並義孝 師の作品が新たに追加されています。

>>とりあえず『チャリティー待受』を見る

いまだ、docomoケータイのみの対応ですが、近日中には au ・SoftBankのユーザーの皆さんにもご利用いただけるようになりますので、今しばらくお待ち下さいますよう!!

大震災の発生から三か月を迎えますが、被災地ではまだまだ多くの方々が辛い日々を過ごされています。

ひとりひとりの小さな積み重ねが、被災地の皆さんを元気づけます。御協力をお願いいたします。

さて、6月4日(土)、一台の地車が修理を終え、工務店から町内へと搬入されました。

昨年11月3日に抜魂式をおこない、同日、岸和田市の《吉為工務店》へ搬入された、高さ4メートルを優に超える巨大な『石川型』地車。

以前、PCの『だん通 eo SE』でも少々触れましたが、富田林市錦織の地車の大修理が完成し、町内に戻って来たのです。

午前10時を過ぎた頃、町内のJA大阪南 錦郡支店の駐車場には、地車の到着を今か今かと待ちわびる町民・地車ファンでごった返していました。

予定より少し遅れ、搬送車の載せられた錦織の地車はようやく姿を現しました。

もちろん、4メートルを超える巨大さゆえ、大屋根は組みものから上は取り外された状態。

大屋根は、別のトラックに載せられての到着と相成りました。

さっそく搬送者から下ろされた地車は、大屋根、箱棟が手際よく取り付けられ、これで修理完成・搬入完了。

今回の大修理では、屋根から柱・台木に至るまで、屋形一式を新調。

ほとんどの彫物はそのままに、「獅噛み」三面と大屋根正面の懸魚などを新調。

新調地車かと、見間違うほどの出来栄えに、町民ならずとも、地車ファンも驚いた様子でした。

新しく彫替えられた、獅子噛や懸魚は、《木彫筒井工房》筒井 伸、《木彫岸田》岸田恭司の両師の元で、その腕を磨いた、地元 富田林市喜志在住の彫物師《彫陽》山本陽介 師の手によるもの。

当日も自分の彫物が気になるのか、弟子見習いの若者を伴い錦織に来られ、地元の方々をはじめ、多くの人達から質問攻め。

今年4月の初め、私が『チャリティー待受』の絵をお願いに同師の元を訪れた時に作業されていたのが、この錦織の獅噛みと懸魚。

色付けを残すのみの、ほぼ完成状態の作品を見せていただきましたが、未完成とは云え、なかなかの出来栄えに驚かされたことを思い出します。

上地車曳行地域で生まれ育ったこともあるのでしょうが、幼少の頃から見て育ったこともあってか、獅噛みや懸魚には目を見張るものがあります。

「自分が納得し、自分自身が喜びを得られる作品こそが、施主である町の方々にも喜んでもらえるものである」と、私に語ってくれたのが印象的でした。

山本陽介 師は、6月26日(日)に入魂式がおこなわれる東大阪市永和の新調地車も彫物責任者として参加され、永和町民ならずともその出来栄えが気になるところ。

昭和56年11月14日生まれ、若干30歳の一番若い親方。今後の活躍が期待されます。

この程、修理が完成した錦織の地車。

大正期に、『石川型』地車の最高峰 同市彼方の地車を見本に製作されたとも云われています。

ここ数年、新調の話も聞こえてきましたが、先人たちから受け継いだ地車に新しい息吹を吹き込み、次の世代へと曳き継がれていくことでしょう。

9月の初めには、入魂式・お披露目曳行が盛大におこなわれる予定。

町民ならずとも、今から晴れのその日が待ち遠しい、今日のだん馬鹿さんなのです。

錦織の皆さん、町の宝ものとして、末永く曳行されますように・・・・。

| <<前の記事 | 次の記事>> |