奈良県下の太鼓台から、名彫物師の名が・・・・

ども、だん馬鹿です今朝、目を覚ますと、吹き荒れる強風。

通勤途中の私の車も、横風であわやハンドルを取られる始末。

おかげで、お外は寒風地獄。

寒いったら、ありゃしねぇ~。

皆さんも、風邪にはくれぐれも御注意のほどを・・・・。

2月に入り、一回目の『だん通』更新。

この時期、だんじりを見る機会もほとんどなく、ネタ探しに悪戦苦闘の私 だん馬鹿さん・・・・(辛)。

なんぞネタになるものはないかと、HDに保存している撮り貯めた写真を物色。

しかし、ネタになるようなものもなかなか見つからず。

ふと目に留まったのが、「Sさんの色々」とタイトルを付けたフォルダー。

開いてみれば、友人S氏があちらこちらへ東奔西走し撮ってきた写真の数々・・・・。

S氏は、兵庫県で超有名な地車研究会の会員のひとり。

当サイトにも、陰ながら協力していただいている私の兄貴的存在。

そのS氏から頂いた写真データの中に、とある太鼓台の写真を発見。

これはまさしく、私が平成16年に見せてもらった、今は担がれていない奈良県明日香村岡にある一台。

取り外されていた枡合の彫物のすごさに、驚かされたのが昨日のことのよう。

そういえば、北河内の地車研究の第一人者N氏から、この太鼓台の写真を欲しいねんと頼まれていたことを思い出すも、私が撮った写真やネガは、どこにしまい込んだのか今だに行方不明・・・(涙)。

しかしS氏が撮ったのならここにあるぞと、N氏に知らせなければと思いつつ、次々に写真を見ていくと、またまた一枚の写真にマウスを動かす手が止まる。

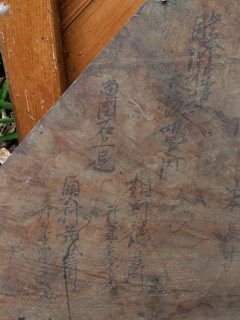

私が見せてもらった時には気が付かなかったのですが、そういえば小屋の中に墨書きが残る板切れがあったとS氏から聞かされていたのを思い出し、よく見てみると、おっとビックリ!・・・(写真もらった時に見てたんですが・・・笑)。

その板切れは、この太鼓台の部材と思われ、この太鼓台製作にたずさわった職人の名が連名で記されていました。

そこには、「明治十三年八月吉日新調 十市郡 巻之内村太鼓台細工人連名」と記され、その中に、地車彫刻にその名を残す 名工の一人の名前が・・・・。

「彫物□□ 大坂嶋之内 相野徳兵衛 行年三十□才」と、今なお鮮明に・・・・。

嶋之内は、東に東横堀川(現 阪神高速環状線南行き高架のあるところ)、西に西横堀川(現 阪神高速環状線北行き高架のあるところ)、北に長堀川(現 長堀通)、南に道頓堀に囲まれた地域。

現在の大阪市中央区島之内、そう、心斎橋や宗右衛門町、周防町に鰻谷・・・、ミナミの真っただ中。

往古、北部は船場とともに城下町大坂を支える職人の町。南部は道頓堀とともに遊里が点在する色町だったのだとか。

その島之内で、幕末から明治にかけて、地車・太鼓台、社寺仏閣の彫物に腕をふるった浪花の名門《相野》一門の一人、相野徳兵衛。

地車では、千早赤阪村二河原辺、富田林市五軒家、熊取町野田にその名を残しています(野田の「彫徳」が徳兵衛とされています)。

たまたま出かけた明日香村で、たまたま居合わせた神社の宮司さんが小屋を開けて見せてくれた古い太鼓台の彫物が、相野徳兵衛の作であったとは・・・。

平成21年、兄貴分のS氏とこれまた兵庫県で超有名な地車研究会のM氏が訪れなければ、解らなかったところ。

こんなこともあるんですねぇ~。

ちなみに、この太鼓台を新調したのは奈良県桜井市巻野内のことと思われますが、御存知の方は御教授を・・・・。

ほな、今日はこのへんで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |