兵庫の地に、地車再興の礎にならんことを願う・・・・

ども、だん馬鹿です今日の『だんじり通信』は、まずこの写真を見ていただこう。

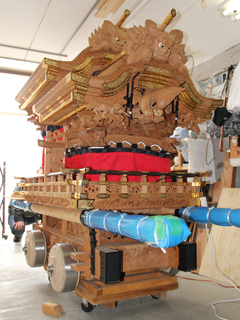

どうです、なかなかの出来栄えの「獅噛み」でしょー。

そして、これが大屋根正面の車板。

懸魚が、邪魔して見にくいのが残念ですが、こちらの「龍」もなかなかのもの。

もちろん、地車のものなのですが、どこの地車やと思いますぅ~?

当サイトをご覧になられている方の中には、お解りの方もいるとは思いますが、昨年新調された地車のものなんですよぉ~。

「獅噛み」・「車板」の龍となれば、もちろん上地車。

それも、昨年5月22日に入魂式がおこなわれた地車なんです。

ここまで書けば、解った方も多いはず?

特に、神戸在住の方はお解りかと・・・。

ピンポォ~ン!、神戸市兵庫区 南濱の子供だんじり。

昨年の春、あの《だん吉友の会》が発行する『地車かわら版』で新調製作中の記事が掲載されるやいなや、地車研究家・地車愛好者の間で話題沸騰!

私にも、「南濱てどこですかぁ~?」、「新調ってほんまですかぁ~?」と多数の問い合わせ・・・《だん吉友の会》に聞けっちゅうねん(笑)。

地車のサイトにたずさわっていても、何でも知っているなんてことは到底ありませんので、私も神戸方面の友人・知人、兵庫地車研究会会長のY氏にまで調査を依頼。

しばらくして、兵庫区和田宮の今出在家町で建築業を営んでおられる方が、自らの手で製作されている子供地車であることが判明。

聞けば、コツコツと一人で作業され、彫物もこの方が彫られたとのこと。

近畿一円には、手作りの子供地車や山車が山のように?存在していますが、ひいき目に見ても、どれもこれも本物の地車とは程遠い出来。

往古に曳かれていた地車の彫刻が使われていていようとも、違和感が残るだけ。

まぁ~、比べること自体、おかしいのでしょうが・・・・(笑)。

南濱の新調地車を見に行った友人から写真を見せられ、びっくり仰天!

写真で見る限りでは、本物そっくり。彫物も、なかなかの出来栄えではあるまいか。

入魂式も所要のために行けず仕舞い。

機会があれば見てみたいものだと思っていた矢先、友人で、『上地車新報』編集員のひとり、N君から「たまたま電話もらいましてン、見に行きますかぁ~」とのお誘い。

そして、先日3月10日の土曜日、初の御対面と相成りました。

製作されたのは、兵庫区今出在家町在住の建築業 宮下健次郎 匠。

3月とはいえ、まだまだ肌寒い土曜日の昼下がり、N君に連れられ、同行の兵庫地車研究会のS氏、河内長野市在住の地車愛好者K氏と共に、地車が保管されている御自宅のガレージ兼作業場を訪問。

宮下 匠と奥様の二人が、にこやかに我々を出迎えてくれました。

ガレージには、台車に載せられ、肩背棒の一部が取り外された南濱の子供地車が、ちょこんとお待ちかね・・・。

全高1.5メートル余り・・・・(思っていたより小ぶり)。

外ゴマの『神戸型』地車で、総ケヤキ造り、勾欄の矛木(ほこ木)には黒檀、外ゴマには楠のムク材を使用するなど、こだわりも相当なもの。

きらびやかな錺金物も、小ぶりではあるが、地車に取り付けられるものと何ら変わりはなし・・・。

地車の大きさ・彫物とのバランスを考え、6本の通し柱を採用。縁の下に8本の柱と屋根を支える6本の柱、通し柱を使わない『神戸型』独特の「神楽つくり」ではないものの、れっきとした『神戸型』地車。

宮下 匠は、各地の地車を見て廻り、寸法取り・研究・設計を繰り返し、台木の製作を始めた頃に阪神淡路大震災で被災。

住宅の復旧に東奔西走し、作業は一時中断。

しかし、地車に対する思い入れは消えることなく、完成まで十八年の歳月を費やし昨年ようやく完成。

昨年の5月22日には、聞きつけた多くの地車ファンが見守る中、地元の和田神社(和田宮)から神官を招き、無事完成に感謝し、神事が執りおこなわれ、完成を祝いました。

戦前には、和田神社氏地内より10台以上の地車が曳行されていたという、この地。

不幸にも、昭和20年の空襲により、金平町を除き、ほかの全地車を焼失。

一時は祭りの灯も消えてしまいましたが、現在は昭和54年に大阪市鶴見区 茨田大宮南から譲り受けた地車と焼け残った金平町の地車を和田宮の地車として曳行。

「南濱」の名前は、かつて和田神社のある兵庫の町が「南濱」・「北濱」・「岡方」に分かれ、宮下 匠が住む和田神社の周辺は「南濱」と総じて呼ばれていたため。

和田神社氏地内では、小さな子供地車ではあるが、戦後はじめての新調地車。

地車ファンの一人としては、この和田宮の地で数多くの地車が曳行され、古の賑わいが再び訪れることを願うのみ。

この南濱の子供地車がその礎になれば・・・。

宮下 匠の話では、この地車を今年5月におこなわれる『神戸まつり』で曳行しようと計画中とか。

大勢の子供らの手で曳行されるこの地車の姿が見れることを願いながら、兵庫の地をあとにしました。

宮下ご夫妻、その節はありがとうございました・・・・。

| <<前の記事 | 次の記事>> |