四条畷市木間地車修理完成入魂式・・・・

どもー、だん馬鹿ですようやく春らしいポカポカ陽気。

ボチボチ大阪でも桜の開花宣言が聞かれそう?

某民間天気予報会社の『さくら開花予想』では、大阪は明日3月31日開花、満開日は4月7日。

春は、もうそこまでやって来ていますよぉ~!!

いよいよ、地車シーズンの到来!

3月25日、この前の日曜日、平成24年の最初を飾る入魂式がおこなわれました。

場所は、四条畷市木間。

秋祭りシーズン真っただ中の昨年10月11日(火)に抜魂式がおこなわれ、同日、創業千四百余年の歴史を誇る《金剛組》に搬入され、堺市美原区の同社《美原加工センター》にて同社の匠らの手で修理がおこなわれていました。

この木間の地車は、『北河内讃良型』と地車研究者の間で呼びかわされている『幕式』の地車。

高さはゆうに4メートルを越える、北河内地域独特の巨大な地車。

しかし、この木間は四条畷市内でも山間部に近く、坂道も多いこともあってか、大東市野崎あたりで曳行されているものよりは少々小ぶり・・・。

製作されたのは、幕末の天保10年(1839)。

製作大工は地元 木間村の大工、彫物はそのノミ跡から《小松》七代目 小松源蔵と、その長男で後に八代目を名乗ったという小松福太郎らの手によるものと考えられています。

今回の修理は解体されておこなわれる大掛かりなものであるため、棟札や墨書きなどが発見されるかと、一部の地車研究者の間でも注目されていましたが、残念ながら発見には至りませんでした。

一部の古い部材を交換し、組直し。彫物の欠け継ぎ・欠損部分の新調追加、目玉の入れ替え、錺金物の再メッキなどがおこなわれたようです。

木材の劣化に配慮し、薬剤などによる洗いは掛けられなかったため、地車本体はまっ黒なまま。

新たに入れ替えられた部材や、欠け継ぎされた彫刻部分は、周囲の古材との色彩的統一に配慮し、「古色付け」と呼ばれる古びた感じの彩色が施されました。

これも、金剛組の永年に渡る社寺建築での経験が成し得た業のひとつなのでしょうか・・・。

さて、当日は午前8時に町内に搬入され、屋根を載せるなどの組み立て作業がおこなわれました。

しかし、担い棒は式典終了後に、地車小屋まで曳行する前に取り付けられるとのこと。

超大型の地車であるがゆえ、担い棒の長く、日ごろから地車小屋に納める際には取り外されて収納されるのが、北河内地域では一般的。

神事・式典は、氏神様の御机神社から神主・巫女を招き、午前11時から開始。

町内関係者はもとより、金剛組の大工さんらも列席する中、入魂式・御披露目式がおこなわれました。

供物も何人かの手を経て祭壇に供えられるなど、神事は略式ではなく本格的。

巫女さんによる神楽も舞われ、神事に華を添えていました・・・・(こんなの今まで見たことない)。

神事が滞りなく終了した後は、鏡ひらきや記念撮影がおこなわれ、その後は会食。

そして、午後1時を過ぎた頃、ようやく担い棒の取り付け作業が開始。

町民らの手なれた作業で、地車らしい姿に・・・・。

2時を回った頃に作業も終了。

ハッピ姿の御婦人たちも加わり、一路地車小屋へ向けて曳行開始。

式典会場から、坂を登り、町内へ・・・・。

およそ数百メートル、わずかな時間の曳行でしたが、綱を持つ者の表情は晴れ晴れとしたもの。

しかし、子供らの姿を見かけなかったのが少々残念・・・・(祭礼時には多くの子供らに曳かれるのでしょうか?)。

およそ20分で町内の地車小屋に無事到着。

またまた、手際よく、担い棒が取り外されました。

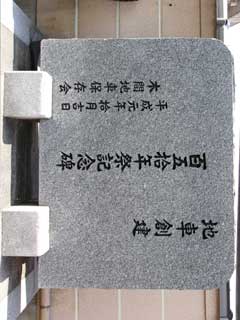

地車小屋の横には、平成元年に建てられた「地車創建 百五拾年祭記念碑」が。

ちなみに、新調から今年で173年。

天保10年製作は、地車小屋にあった木箱に記されていた墨書きが元になっているのだとか・・・・(大東市内住 地車研究家某氏談)。

これまでにも、大なり小なり修理などのメンテナンスがおこなわれていればこそ、今日まで曳行されてきたのでしょう。

これからも、幾久しく町の宝ものとして曳行されますことを願いながら、木間の地をあとにしました。

| <<前の記事 | 次の記事>> |