12年ぶりに、上だんじりの聖地へ行ってきたどぉー!

どもぉー、だん馬鹿です今年の秋祭りも、昨日・一昨日の週末がピーク。

河南町・富田林市・千早赤阪村の南河内地域をはじめ、大東市や東大阪市などで地車の曳行がおこなわれ、早くも佳境を迎えました。

私をはじめ当社撮影部隊は、岸和田祭あたりから、今年もまた週末の休日返上で東奔西走・・・・。

くしくも今年は、10月の第一週めに泉州地域の祭礼が集中。

そのため、逆に第二・三週目は、撮影部隊の編成にも少々余裕ができ、私 だん馬鹿さんは、日ごろあまり行くことのできない地域へと足を延ばさせていただいております・・・・(撮影部隊の皆さん、感謝・・・)。

二週目は奈良・和歌山へと足を運び、三週目の10月20日(土)は少々調査を兼ね、和歌山から京都・奈良へと強行移動。

京都府木津川市木津は御霊神社の太鼓台を初めて見物。

そして昨日の日曜日は、初の岡山県は津山のだんじり祭へと遠征・・・・。

初めて見る、津山のだんじりに感動半分、少々違和感も覚えながら、夜遅くに帰阪。

結局、このシーズン、どこへ行っても帰りは深夜0時ごろ。

日ごろ余り目にする事の無い地車・太鼓台に心はワクワク状態でも、肉体的な疲労は相も変わらず、ヘロヘロ状態・・・・(辛)。

来年は50の大台に突入する私にとって、過酷になって来た今日この頃なのです・・・・。

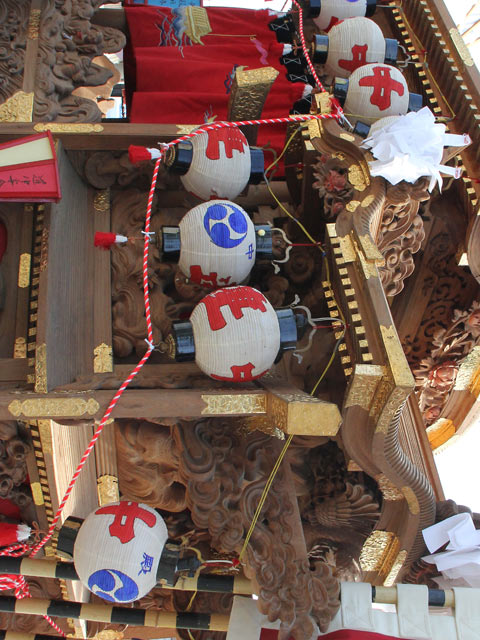

さて、前回の更新以来、少々間が空いてしまいましたが、今日の本家『だんじり通信』は、10月13日(土)に訪れた奈良県橿原市十市(とおいち)町の十市御県座神社の地車を紹介しましょう。

この十市町のだんじりを見に行くのは、実に12年ぶり。

とは言うものの、午前中に同市小綱町の地車を見に行き、午後1時からおこなわれる広陵町馬見地区 笠の修理完成に伴うお披露目と祭礼での曳行撮影の合間、わずか30分程度の見物。

昼食を取る間もなくの、強行軍・・・・。

「エエだんじり見れるんやったら、空腹なんぞ、どぉーでもええわい!」と、同所を訪れてきました。

着いたのは、12時。

十市町内にある7台の地車は、国道24号線を東に入った町内の西の端に整列していました。

何年か前から、土曜の15時頃からおこなわれる宮入りの前に、町内のはずれに7台が集結し、13時頃から一時間程度、パレードのように神社の手前まで曳行されていると聞いてはいましたが、見るのは初めて。

次なる「笠」への移動時間を考えれば、見ることができるのは30分程度。

何はともあれ7台の地車の姿写真だけでもと、カメラ片手に地車の方へ・・・・。

まずは、北之辻垣内。

明治15年から23年頃に製作されたと考えられる擬宝珠勾欄の『住吉型』地車。

もちろん、《大佐》十一代目 川崎仙之助の手による、言わば『大佐型』の地車。

彫物は、《彫又》一門の作。

もともとは、奈良県高市郡西坊杖が新調、曳行されていた地車。

お次は、市場東垣内。

江戸末期から明治初期に、堺の地車大工により製作されたと考えられる『堺型』、俗に「箱だんじり」と称される腰廻りに8本の柱を配した地車。

しかし、勾欄部分は擬宝珠が付くものの板勾欄式。

彫物は、《彫又》一門の作。

続いて、南垣内。

明治期に製作されたと考えられる『住吉型』地車。

彫物は、辻田友次郎の作。

一見、《大佐》の地車かと思えるが、銘板などは無く、製作大工は不明。

そして、上ヶ田北垣内。

これも市場東と同じく、「箱だんじり」。

彫物も、《彫又》一門の作。

いよいよお次は、中殿垣内。

形態は、『住吉型』に準ずるものの、前部の台木は船の舳先の様に細工され、一見『船型』地車。

また小屋根の左右には唐破風が施され、獅噛みや懸魚も付けられている。

見送り部分も独特の細工。見送り下は縁葛ではなく、屋根が付くのもこの地車だけ。

彫物は、相野伊兵衛直之の手によるもの。

江戸末期から明治初期に製作されたと考察できるが、製作大工は不詳。

そして、次なる上ヶ田南垣内は、私の好きな『板勾欄出人形式住吉型』。

花戸口に架かる額の裏から、「細工人 住吉郡住吉村 大佐 明治廿壹年九月 大日本地車元祖」との墨書きが発見されている地車。

もちろん、《住吉大佐》の作で、彫物は《彫又》一門の手による。

そして最後は、市場西垣内。

これまた、市場東垣内や上ヶ田北垣内と同様に「箱だんじり」。

彫物も、《彫又》一門の作。

いずれの地車も、明治23年4月に初代天皇 神武天皇を主祭神とする橿原神宮が橿原宮跡に創建されてから100周年を記念して、平成2年4月におこなわれた『橿原神宮百年祭』を機に修理がおこなわれています。

その分、製作から100年以上の歳月を経ているとは言え、さほど古さは感じられませんが、原型を限りなく留めるように修理がおこなわれており、地車研究者や地車ファンにとっては嬉しい限り。

また、彫物の状態も良好で、地車彫刻研究者の間でも絶賛の聖地 十市・・・・。

12年ぶりにこの地を訪れた私も、後ろ髪を引かれる思いで、タイムリミット。

彫物の写真もわずかしか撮れず、意気消沈・・・・(涙)

時間があれば、ゆっくりと訪れてみたいものだ(ぜったいに来るどぉー!)と思いながら、十市の地を後にしました。

祭礼は、例年10月の第二土曜・日曜日。

土曜日の11時頃から13時頃まで町内の西端に並べられ、その後パレードのように1時間ほど曳行。

15時頃から宮入がおこなわれ、一晩境内にて留め置き。

翌日は、午後から宮出しがおこなわれ、夕刻には祭礼も終了。

地車ファン、特に上地車ファンの皆さんには是非一度足を運んでほしいものです・・・・。

では、また・・・・

| <<前の記事 | 次の記事>> |