なかなか見ごたえのある解体ショー・・・・

どもぉー、だん馬鹿ですクリスマスを前に、今日から三連休の方も多いのでは?

そう言う私は、年始のサイト更新準備のために今日もお仕事。

それにつけても、給料日前の三連休は辛いことこの上なし・・・・。

さて、今日の本家『だんじり通信』は、少々レアな地車を御紹介しましょう。

まずは写真をご覧あれ!

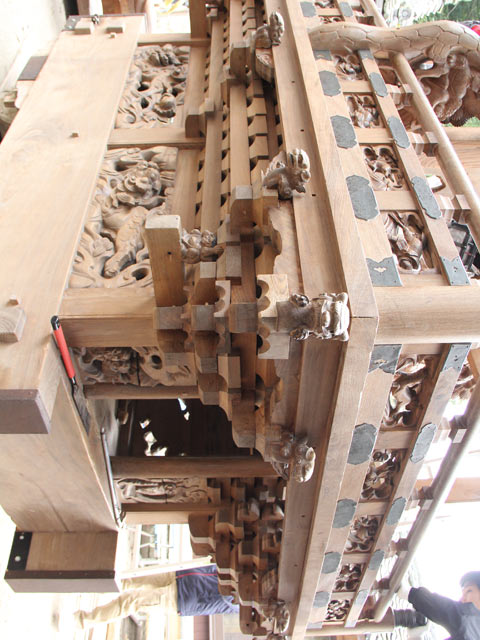

担い(肩背)棒は取り外されていますが、れっきとした上地車。

型分けすると、『北河内型』地車に分類されるでしょうか。

全高は4mを優に超えるものの、『北河内型』の中では小ぶりな方。

また、近年見られなくなりましたが、前後に3本ずつ、計6本のコマが付いているのは『北河内型』の特徴のひとつ。

そして、驚くことに、縁の下、腰廻りの四方すべてに組ものが施されていること。

地車の四方に腰組が施されている地車は極めて稀で、確認されているのはこの地車のみ。

この地車は、奈良市二名 平野に鎮座する杵築神社は二名(にみょう)の地車。

例年10月の第二土曜・日曜日におこなわれる秋祭りには、曳行はされないものの、地車小屋から出され、境内で飾り付けされています。

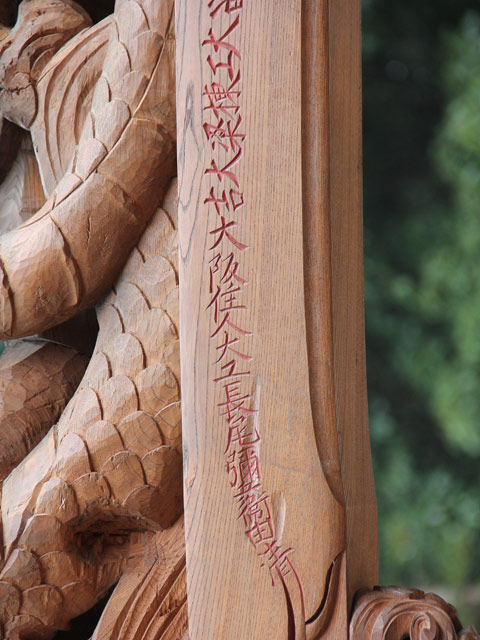

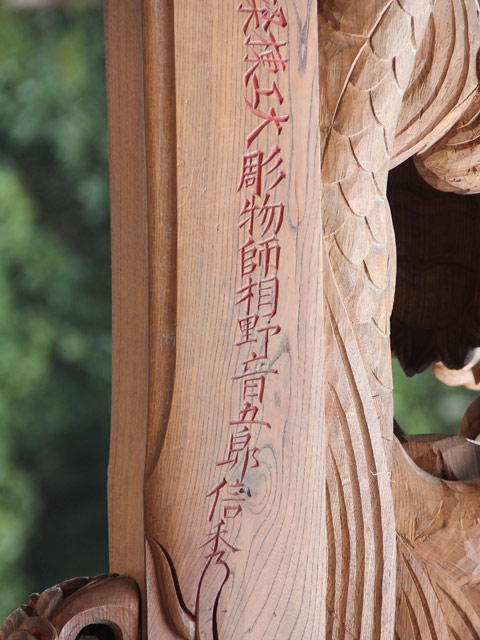

製作されたのは江戸末期~明治初期と考えられ、大屋根下正面の虹梁の裏には、「大工棟梁 大吉 大阪住人大工 長尾彌兵衛由清 彫物師 相野音五郎信秀」の刻み銘が見てとれます。

今年の9月頃だったでしょうか、風の便りにこの地車が解体修理されるとの情報をGet。

工務店に搬入される時には、是非とも飾り物などが外された状態で見てみたいものだと、その日を心待ちに。

これまで大きな修理がされたような形跡もなく、棟札や墨書きなどの発見に期待。

製作年が特定できないものかと、ワクワクソワソワ・・・・。

そして、先日12月18日(火)に、神社境内で解体され、修理の任を請け負う平野区喜連の河合工務店に搬入されました。

当日は今にも雨が降りそうな曇天。

解体・搬出作業も延期されるのかと心配しましたが、予定とおり決行。

私が現地に着いた頃には、既に解体作業が始まっており、大屋根の箱棟は取り外され、大屋根がクレーンで吊り上げられるところ。

姿写真は撮れなかったものの、箱棟や屋根の内部に墨書きなどは無いものかとドキドキ・・・・。

野地板がめくられた大屋根の内部や箱棟には残念ながら、そのようなものは一切見当たらず・・・・(残念)。

大屋根の組ものや彫刻が次々に外され、お次は小屋根。

しかし、こちらにも墨書きななどは発見できず・・・・。

続いて、勾欄部分と脇障子の解体。

この地車の見どころのひとつが、左右の脇障子。

縁板から大屋根の軒下まで届くほどの巨大なもので、それも一枚もの。

勾欄部分を前後に分けるように、勾欄の架木(ほこぎ)は脇障子に突き刺され、勾欄の親柱や斗束(とづか)はすべて「ほぞ」で縁板を突きぬけ、縁葛部分で「込み栓」によって固定されています。

そのため、すべての「込み栓」を抜き、とてつもなく長い「ほぞ」が突き刺さっているのですから、脇障子や勾欄部分全体を均等に持ち上げなければ分解することができません。

バールで少しずつこじ上げ、持ち上げていきますが、なかなか抜けません。

それもそのはず、なんと親柱の「ほぞ」は、縁板・縁葛を突きぬけ、その下の腰組みをも通っていたのですから、なかなか抜けるはずも・・・・。

さらに驚いたのは、巨大な脇障子は柱には固定されておらず、勾欄部分によって支えられ立っていたのです。

まるでパズルと云っても過言ではないこの細工に、修理を請け負う河合伸一 匠をはじめ、職人さんたち、その場に居た二名の方々も驚いた様子。

古の職人さんたちの施した細工仕事には、頭の下がる思い。

しかも、地車の組み立てに釘や金具はほとんど使われておらず、ほとんどが「ほぞ」と「込み栓」だけで組み上げられていました。

それだけしっかりした細工だけに、「修理しない方がよかったのでは・・・」と町の方も少々疑心暗鬼。

しかし、製作されてから100年以上の歳月を経て、用材の痩せもあってか、腰組みなどはいささかユルユル・・・・。

長年曳行されていないとは云うものの、随所に傷みが目に着きます。

今回の大修理は、本体の洗い・締め直し、老朽化した部材の交換、錺金物の再メッキなどがおこなわれるよう。

また、曳行が再開できるように、担い(肩背)棒の取り付けや、足廻りも交換されるよう。

予定では、本体全てを境内で解体し、工務店に向け搬出される予定でしたが、余りにも複雑かつ巧妙な細工であるため、屋根廻り・勾欄部分を解体し終えた所で、急遽、そのまま平野区喜連の作業場に搬入することに。

見学に訪れた私たち数名の地車ファン、町の方々も手伝って境内から外に移動させ、搬送車に積み込み、二名の地をあとにしました。

町の68歳の方のお話しでは、中学校の時くらいから曳行されていないとのことで、来年の修理完成を機に曳行再開となれば実に五十数年ぶりの曳行復活に・・・・。

曳行するにも、小ぶりでありますが、やはり巨大な『北河内型』地車。

少々問題もあるようで、曳行再開となるかどうかは今後の話とか。

来る平成25年、修理完成時が今から楽しみです。

久しぶりに見ることができた、古の匠の技。

その細工の巧妙さに感動しながら、私も奈良をあとにしました。

| <<前の記事 | 次の記事>> |