50年振りの先人たちからの贈りもの・・・・

どもぉー、だん馬鹿です今日の『だんじり通信』は、前回に引き続き、奈良県香芝市 上中地車の50年振りの曳行復活の模様をお届けします。

上中の地車は、あの東京オリンピックがおこなわれた昭和39年の秋祭りで曳行されたのを最後に、JR志都美駅前の地車小屋で長い眠りに就いていました。

駅前整備に伴い、平成21年2月には地車小屋を新築移転。

地車も、上中南集会所敷地内の新築された小屋まで移動。

それを機に、秋祭りの日には集会所で展示されていました。

そして、昨年10月14日(日)、氏神様の志都美神社の秋祭りの日に、実に半世紀、50年振りに曳行が復活しました。

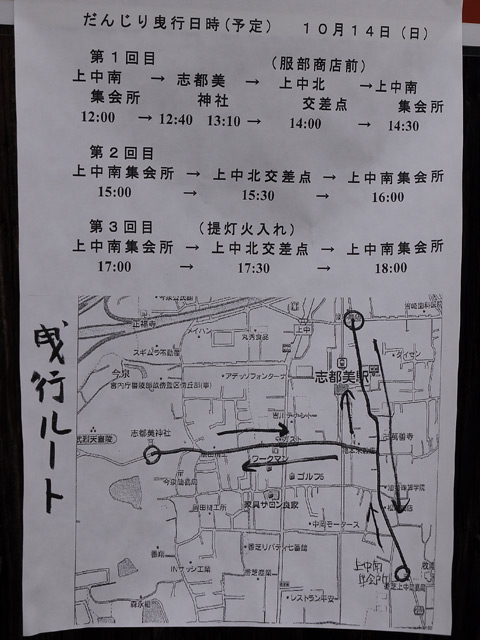

当日の曳行は、12時からスタート。

夕方6時まで、途中集会所での休憩を挟み、三部に分けての曳行。

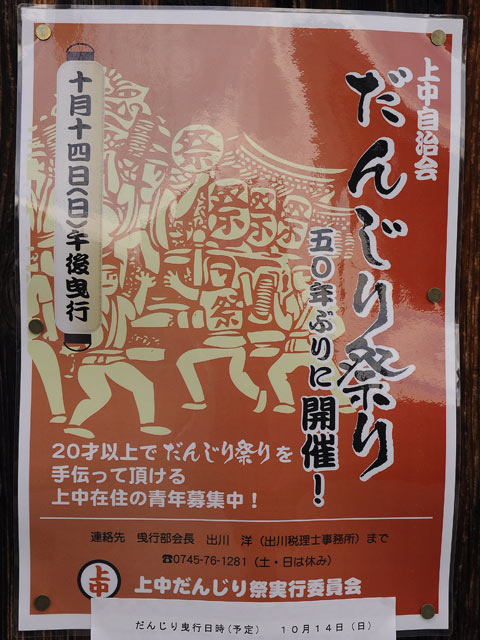

町内には、ポスターや曳行スケジュール表があちらこちらに貼られていました。

12時を前に集会所には、上中と染め抜かれた法被に身を包んだ大人たちや親御さんに手を引かれた子供たちで溢れんばかり。

曳行が始まるのを今か今かと心待ちにしている様子。

12時、集会所前から、志都美神社に向けて曳行開始。

集会所の前の道路を太鼓の音高らかに、多くの子供たちに曳かれた地車はゆっくりと進んで行きます。

沿道には、子供の頃におこなわれていた秋祭りでの地車の曳行を懐かしむかのように、目を細めながら見守っている老人の方々の姿も・・・・。

途中で進路を西に変え、神社のある方向へ。

50年振りの曳行、地車の廻りを囲む法被姿の大人たちとて、曳行は初めての体験。

取材を担当してくれた、友人のN君もどうなるものかと心配したそうですが、難なく向きを変え一安心したとか・・・・。

次なる難所は、JRの踏切。

以前、町の方が小屋移転の移動の際に、「この地車は背丈を少し縮めてある」と話されていた様に思うのですが、それでも優に4mはあろうかという『北河内型』の地車。

昭和55年まで和歌山線は電化されておらず(鉄道マニアみたいやな・・・)、架線をくぐり線路を越えるのも、これが初めて。

集会所を出てからも、屋根には人(大工方)を乗せていなかったこともあり、高さ制限4.5mの踏切も難なく通過。

黄金色に色づき始めた田圃の横を、志都美神社へと更に西進。

あたりは新興住宅が建ち並び、50年前の風景とは見間違えるほど変貌を遂げ、さぞかし上中の地車も驚いたことでしょう・・・・。

およそ40分で、氏神様の志都美神社へ到着。

鳥居の脇から境内に地車を曳き入れ、宮入り完了。

拝殿の前に地車が据え置かれるのも、何十年振りかのことなのでしょう。

もちろん、上中の方々にとっても初めて体験された方がほとんどなのでしょうが・・・・。

地車の前では記念撮影がおこなわれ、その後、拝殿では地車復活の奉告と安全曳行を祈願し御祓いがおこなわれました。

宮入りは時間にして30分ほどの間でしたが、町内の方々はそれぞれの思いを胸にひと時を過ごしたことでしょう。

中には、感無量と云った感じで地車をじっと見つめていた御婦人もおられた様です・・・・(N君談)。

神事も滞りなく終わり、時間は既に1時をまわり、今度は宮出。

町内に向けて出発。

来た道を、町内に向けて進んで行きます。

大人も子供も、多くの方々にとって初めての経験であろう地車の曳行。

これも、先人達がこの地車を購入し、社会構造の変化に伴い長きに渡り曳行されなかったものの、どこへも売却することなく、町の宝として受け継いでこられればこそ。

これぞ、先人達が残してこれた贈りもの・・・・。

初めてこの地車を見せていただいた時に、「今まで受け継いできたもの、誰かが写真を見て地車を売ってくれと来られても困るし・・・」と写真撮影すら躊躇された町の役員さんの言葉も、今思えばごもっとも・・・・。

近い将来には地車の本格

的な修理も検討されているようで、地車小屋の移転・50年振りの曳行再開を機に、町の宝物・象徴として、また新たな町民親睦の場として、年に一度の秋祭りの地車の曳行が盛大におこなわれることを願ってやみません。

現在、香芝市内の本格的な地車としては、この上中地車の他に、別所が二年に一度(本年は曳行の年)曳行されているだけ。

下田にある鹿嶋神社の境内地車小屋では、残念ながら下田の地車が休眠中。

香芝市内では、北今市・尼寺・狐井・関屋・鎌田・虫穴二上・良福寺・五位堂・磯壁などの集落(自治会)で、10月中旬の秋祭りで子供地車や屋台などの曳行がおこなわれているようです。

私自身、近畿一円のあちらこちらへ地車・太鼓台などを見に出かけるのですが、神社祭礼のイベント化・氏子意識の低下・村社会の崩壊などが危惧される昨今、わずかな老人と子供らだけで細々とおこなわれている所が多く見られます。

町・村によっては、老人・子供、手を引く親御さんは多いものの、実際に地車の操作・曳行をおこなう中心的な存在の十代から三・四十代の若者の姿がほとんど見られない状況に出くわすことも多くあります。

50年振りに曳行復活を果たした香芝市上中。

いつまでも村祭りの風情を残し、幾久しく受け継がれていくことを願いながら、本日の『だんじり通信』は、これまで・・・・。

では、失礼します。

| <<前の記事 | 次の記事>> |