兵庫県淡路市郡家 里組、だんじり曳継祭・・・・

どもぉー、だん馬鹿です昭和の終わりから今日まで続く、恐ろしいほどの地車新調ラッシュ。

その余波であろうか、中古地車市場はダブツキ傾向。

新調や買い替えをおこなっても、古い地車の買い手が見つからないのが現状。

そのような状況下、昨年の秋祭りの終了後には、今年、新調・買い替えをおこなう町で昇魂式・曳き納めがおこなわれました。

その中の一台、高石市取石地区 大園の先代地車は、海を越え兵庫県は淡路島の淡路市郡家 里組に嫁ぐことが昨年の祭礼前に決定。

昨年の10月14日(日)に昇魂式・曳き納めがおこなわれ、11月4日(日)に里組に引き渡され、同日、淡路島に向けて旅立って行きました。

その後、里組では、2月11日(祝・月)に旧地車の昇魂式と大園から購入した新地車の入魂式を同日におこなうことが決まり、ほなら、淡路の地にもと海を越えて行ってきました。

午前6時、堺市陶器の我が家を出発。

阪神高速湾岸線から神戸線、第二神明から神戸淡路鳴門自動車道を通り、津名一宮インターで下り、瀬戸内海に面する淡路島の中西部に位置する淡路市(旧 一宮町)郡家に着いたのが午前7時30分。

所用時間1時間30分のドライブ。これも明石海峡大橋の恩恵・・・。

午前中に旧地車の昇魂式。午前8時30分に曳行開始と聞いていましたが、地車小屋のある里組青年会館の前に居るのは、大阪からやって来た顔なじみの者たちだけ・・・・。

小屋すら開けられていません。

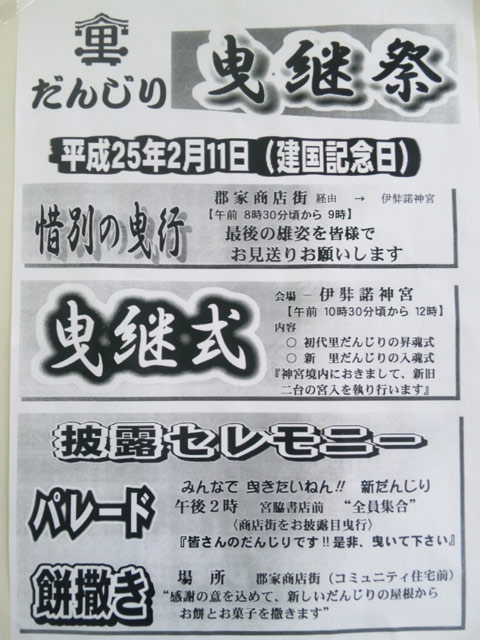

まずは、近所のコンビニで缶コーヒーでもと訪れてみれば、トイレの横には一枚の張り紙。

里だんじり『曳継祭』とは、なかなかのネーミング。

この日の予定が、記されていました。

会館に戻ると、既に小屋の扉が開けられ、旧地車が表に出されていました。

このだんじりとは、平成22年の春以来の御対面・・・・。

祭礼時さながらに、笹を立て、風船や色紙の飾り付け。

まるで、七夕まつりのよう。

我々が良く目にしている地車とは異なり、前が小屋根、後が大屋根。

そして、大屋根部分は二層式に細工されているのが特徴。

小屋根・大屋根の下には計5枚の彫刻がはめ込まれ、腰回りは「幕式」。

淡路の「だんじり」に精通されている方々の間では、『一宮型』と呼ばれるらしく、洲本市周辺に存在している、同じく前が小屋根、後が大屋根、「幕式」で舞台付きの『洲本型』とは区別されているよう。

この「だんじり」が里組初代の「曳きだんじり」で、明治23年(1890)に購入されたもの。

町の方の話では、中古で購入したらしいのだが・・・・?

それも、岸和田から購入と、午後からのセレモニーで話されていましたが、このタイプのだんじりが岸和田から流れて来たとは考えずらく、私も少々困惑・・・・。

彫物は、よくよく見ると、大阪市内の地車で見受けられる《辻田》一門の作風と酷似。

《辻田》の作であるのなら、江戸末期から明治中期までに造られたものと思われ、辻田庄兵衛、あるいは辻田友次郎の作であろうか。

中古購入・新調であろうが、明治23年購入は間違いないようで、里の地においては125年の長きに渡り活躍してきたようである。

コマはゴムタイヤになってはいるが、もともとは我々の知る地車同様に木製。

これは、明石海峡大橋開通を前に平成10年3月21日におこなわれた明石海峡大橋開通記念 『淡路島檀じりパレード』参加を機にゴムタイヤに履き替えたそうで、以後、タイヤで曳行されているのだとか・・・・。

また、平成7年1月に起きた阪神淡路大震災の際には、小屋もろともこの地車も被害を受け大破し修復。

大震災での影響もあったのでしょうか、里の地で125年、例年4月におこなわれる淡路市多賀に鎮座する伊弉諾(いざなぎ)神宮の祭礼で曳行されてきましたが老朽化も進み、修理をおこなうのか、新たに買い替えるのかの選択を余儀なく・・・・。

どちらにしても、里にとっては多額の費用を要する町上げての大事業。

苦渋の選択の結果、昨年、縁あって高石市大園より地車を譲り受けることになりました。

午前8時30分をまわり、里組の若者たちも勢ぞろい。

出発を前に、会館の前で「だんじり唄」を声高らかに歌い上げ、気合十分。

神事のおこなわれる、鎮座する伊弉諾神宮に向けて出発進行!

旧地車の「惜別の曳行」、新旧「曳継式」の模様は、次回『だん通』でのお楽しみ!

では、今日はこのへんでオシマイ。失礼します・・・・。

| <<前の記事 | 次の記事>> |