兵庫県淡路市郡家 里組、だんじり曳継祭・・・・その参

どもぉー、だん馬鹿です前回、前々回と二度に渡りお伝えしてきました、2月11日(祝・月)におこなわれた兵庫県淡路市郡家 里組の新旧だんじり『曳継祭』も、いよいよ今回が最終回。

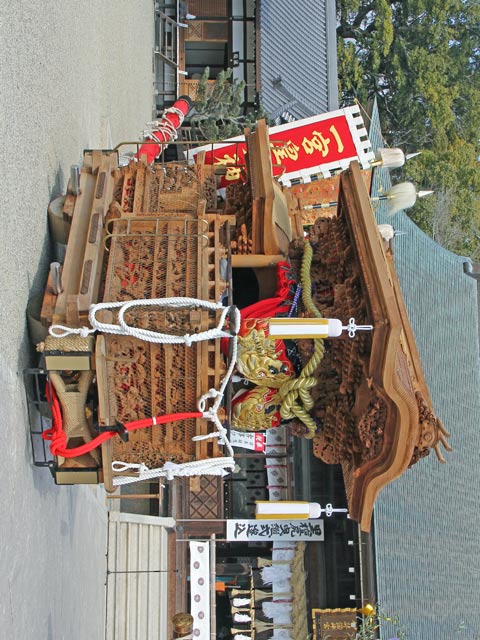

今日は、高石市取石地区 大園から譲り受けた地車での帰町、披露セレモニーなどの模様をお届けしましょう。

午前中に、同市多賀に鎮座する伊弉諾(イザナギ)神宮での新旧だんじりの『曳継式』を滞りなく終え、午後からは新たに購入した地車で、郡家の町内を目指します。

境内の参集殿での昼食を終え、里組青年団とお祝いに駆け付けた大園青年団とが、共に曳き綱を握り、午後1時30分に曳行開始。

午前中に旧だんじりで来た道を、今度は新しい地車で町民の待つ郡家まで・・・・。

時折、小走りをまじえながら、両町青年団に曳かれた地車は、およそ30分で郡家の商店街に到着。

本屋さんの駐車場に地車を停め置き、しばらく休憩。

多くの町民の方も、新しい地車の到着を今か今かと待っていた様子。

中には、彫物の数々を、食い入るように見つめているお年寄りもおられました。

2時30分からは、町内の子供らも曳き綱を持ち、町内のメインストリートである商店街をゆっくりとお披露目曳行。

商店街を一往復しただけでしたが、子供らの顔からは笑みがこぼれんばかり・・・・。

そして、商店街にある『国生み神楽みゅーじあむ』の前に停め置かれ、披露セレモニーがおこなわれました。

地車の前には、里組青年団が整列。

町内役員の方から、新旧だんじりの紹介、新だんじり購入のため多額の寄付をされた町民の方々へ感謝の意を込めて挨拶がおこなわれました。

ちなみに、セレモニーの会場となったこの『国生み神楽みゅーじあむ』は、「国生み神話」をもとに創生された「国生み神楽」を後世に伝えてゆくために創設された拠点。観光文化の振興事業や、伝統文化の伝承を図るための地域交流の拠点とし一般に公開されている施設です。

披露セレモニーも終わりを告げ、お次は町民や私を含めた見物客が待ちに待った『餅撒き』。

だんじりの屋根の上から、たくさんの餅やお菓子が撒かれました。

先を争うかのように、皆我先に・・・・。

そに中には、ポケットや両手にお菓子を持った友人の姿が・・・・。

私も負けず、餅19ケとお菓子5袋をGET・・・・(笑)。

これで、この日の予定は、すべて滞りなく終了。

餅撒きに狂喜乱舞状態の町民の方々も蜘蛛の子を散らすように撤収。

あとは、だんじり小屋のある青年会館を目指すのみ。

セレモニー会場をあとに、商店街を進んだところのT字の交差点で、なんとこの地車で初の「やりまわし」を披露。

初めての試みでもあり、前テコを持つ者はいなかったものの、見事に「やりまわし」を決め、小屋へと向かうのかと思いきや、後戻りし計3発・・・・。

あわやと思う場面もありましたが、事なきを得て、午後3時40分に入庫。

早朝からの『曳継式』は、滞りなく終わりを告げました。

里組が新たに購入したこの地車が新調された高石の地では、戦後の高度成長期に地車の姿が消え寂しい時期が続きましたが、昭和50年前後から各町にて花車・子供だんじりなどが登場。

その後、中古の地車を購入する町が増える中、昭和60年に高石で初めて新調されたのがこの地車。

高石では、今や『岸和田型』地車が主流となっていますが、その礎を築いた地車と云っても過言ではないでしょう。

私の知る限り、この里組の地車は、淡路島で初めての『岸和田型』地車。

太鼓台が主流とも云えるこの地において、また曳きだんじりはあるものの、その形・曳行形態はまったく異なり、今後どのような変化を見せるのか、地車ファンの一人としても気がかりなところ・・・・。

だんじりの形や祭礼形態がどのように変化しようとも、年に一度の祭りは祭り。

町内の人々の交流の場、親睦の場、町民の力の結集の場である祭りにおいて、末永く曳き継がれていくことを願いながら、郡家の地をあとにしました。

伊弉諾(イザナギ)神宮の祭礼は、例年4月20・21日の両日。

また、訪れてみたいものです・・・・。

では、今日はこのへんで失礼します・・・・(ペコッ)。

| <<前の記事 | 次の記事>> |