淡路島だんじり紀行、安乎町編 その弐・・・・

どもぉー、だん馬鹿です前回の『だん通』は、「淡路島だんじり紀行、安乎町編 その壱・・・・」と題して、3月20日(祝)に訪れた兵庫県洲本市安乎町の安乎八幡神社の祭礼の模様をお届けしようと思いましたが、本編に突入するどころか、私の淡路探訪の目的なんぞを、あーやこぉーやと書き綴っただけで終わっちゃいました。

そして今日は、宮入り開始を待つ間に訪れたお寺の彫物をまずはご紹介・・・・。

訪れたのは、安乎八幡神社から車で5分ほどのところ、淡路市里にある宝生寺。

ここは、淡路島七福神めぐりの七ヶ寺のうちのひとつで、寿老人が祀られています。

参道の石段を上ると、正面に本堂が見えてきました。

この本堂の蛙又が、地車・太鼓台彫刻のその名を残す一人の彫物師の作品。

父とともに、地車のみならず多くの太鼓台にも作品を残しています。

その父は、岸和田市中町・上町、和歌山県橋本市 市脇(貝塚市半田先代)、堺市北高尾(和泉市小田町先代)、神戸市御影西之町などの地車彫刻を細工した開 正藤。

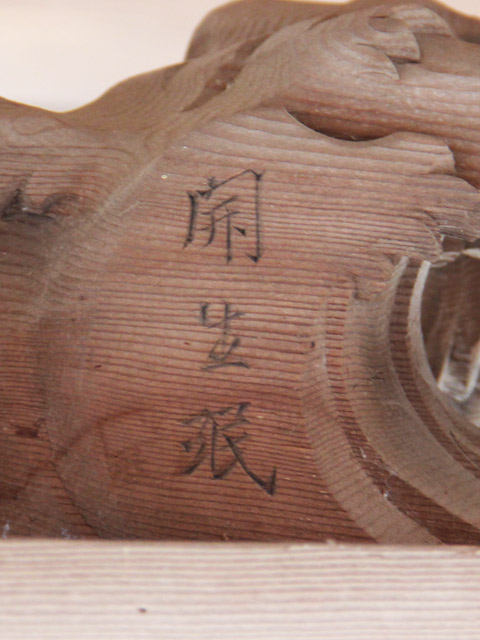

そう、この父の助として活躍、また多くの太鼓台彫刻のその名を残す、淡路生穂(現 淡路市生穂)に生を受け、大正から昭和にかけて活躍した彫物師、開 生ミン(王へんに民)その人。

蛙又に彫られた「龍」の姿は、今にも天高く舞い上がってしまいそうな生き生きとした姿。

裏面の隅には、「開 生ミン(王へんに民)」と銘が刻み込まれていました。

また、柱には銘はないものの、師の作と思しき見事な「獏」の木鼻が・・・・。

ひょっとしたら本堂内にも師の作品があるのではと頭を過りましたが、これはまたの機会にお寺の方に聞いてみたいものだと思いながら、宝生寺をあとにしました。

時間は、午前9時40分。

ボチボチ、安乎八幡神社へ安乎町濱・南・中田・北谷(きただに)の4台の『布団だんじり』とお目当ての直田(じきでん)の『曳きだんじり』がやって来る頃だろうと思い、神社に戻りました。

遠くで太鼓の音が聞こえたと思ったら、来た時に見かけた濱の『布団だんじり』。

他の4台を探しに行こうかとも思いましたが、勝手のわからない初めての土地。

行き違いになってはと、神社の山門の前で『だんじり』を待つことに・・・・。

10時を過ぎてもいっこうにやって来る気配もなく、ふと山門を見上げればこの山門の蛙又にも巨大な「龍」の姿が・・・・。

銘などは無いようで、先程の生ミン(王へんに民)のノミ跡とは全く違うものの、なかなか迫力ある出来栄え・・・・。

山門のところで、淡路島は志筑から来ていたアマチュアカメラマンの方と祭り・写真談議に華を咲かせながら待つこと1時間。

ようやく、先頭の北谷の『布団だんじり』が姿を現しました。

続いて、中田、南の『布団だんじり』が山門前に到着。

そして、4番目にお目当ての直田の『曳きだんじり』がやって来ました。

最後に到着したのは、宮本にあたる濱の『布団だんじり』。

いずれの『布団だんじり』も、タイヤの付いた台車に載せられ、ごろりごろり・・・・。

さて、お目当ての直田の『曳きだんじり』はというと、前方が小屋根、後方が大屋根の淡路島スタイル。

本体には、勾欄・縁板・縁葛・担い棒などは施されておらず簡素な造り。

彫物もほとんどなく、屋根に「獅噛み」が三面あるだけで、軒下から台木までは紅白幕で覆われているだけ。

しかし、淡路島の『だんじり』に精通している人の話では、『淡路洲本型』の「獅子だんじり」に分類されているのだとか。

しかし、よくよくその「獅噛み」を見てみれば、どうやら朝から見てきたお寺の蛙又を細工した開 生ミン(王へんに民)の父親である開 正藤の手によるものではあるまいか・・・・。

薄いながらも、なかなかよく彫られた作品で、味わい深い逸品。

この「獅噛み」が見れただけでも、この日は収穫収穫・・・・。

そして、次回、4台の『布団だんじり』に少し触れ、いよいよ宮入りへと突入します。

では、今日の『だん通』はこのへんで・・・・。

次回、「淡路島だんじり紀行、安乎町編 その参」に、乞うご期待・・・・!

| <<前の記事 | 次の記事>> |