住之江區だんじり、ほぼ初めての解体修理か?

こちらのブログではしばらくのご無沙汰でした、ワタクシ信濃屋です。いや~もう秋祭シーズンど真ん中の10月はあまりに忙しすぎて、ちょいとばかり休筆させて頂いてました….

まことに申し訳ござらぬ…

ちなみに、姉妹サイトである『だんじりeo Special Edition』では、新コンテンツ『関西の祭り』がスタート!

記念すべき第1回目は、滋賀県大津市の『大津祭』をご紹介してます。

また岸和田だんじり祭の特集番組 『命と絆』も、好評配信中!

そちらも併せてお楽しみ下さい。

さぁ!・・・そうこう言うてる間に、もう11月突入ですよ!

11月に入ってすぐの連休には、『だんじり IN 大阪城』という大規模なイベントも行われましたが、今回はこんな話題をお届けします!

11月1日(土)、ワタクシこちらにお邪魔させて頂いておりました。

はい、泉佐野市にある、板谷工務店さまです。

こちらには現在、神戸市東灘区・住之江區のだんじりが修理のため搬入されているのですが、この日、解体作業があるとのお知らせを頂いて、その様子を見学させてもろて来ました。

住之江區のだんじりと言えば、川原啓秀の手による『獅噛み』で有名な名地車ですが、その歴史はあまり知られてないようで・・・

今回はだんじりの解体作業を見学しながら、この住之江區のだんじりの歴史を振り返ってみましょう!

まずは姿見。

すでに担い棒は取り外されてあります。

担い棒がある事を前提に寸法取りがされているせいか、こうして見ると腰廻りに比べてずいぶん屋根が大きく作られていることが分かります。

次にこのだんじりの製作年代についてですが…

当サイトの『各町のだんじり』を見れば、『江戸末期~昭和初期』と、随分年代に幅を持たせて記載されています。

一方、若松均氏の著書や花内友樹氏の著書には昭和6年と書かれてあります。

そして、ワタクシが今回の修理に当たって地元の方に聞き取りをしたところ、昭和11年の製作と言われ、この内容が祭礼当日の宮入り時にもアナウンスされているという事でした。

いずれにせよ、彫師が川原啓秀である事も加味して、昭和の始め頃の製作で間違いないと思われます。

新調したのは住之江ではなく、同じ東灘区の高羽で、新調当時は神戸型独特の、屋根の軒がピンと跳ね上がった形をしていました。

大工は大石己代吉、彫師は川原啓秀で、同じ東灘区の山田區だんじりとは『兄弟地車』とされています。

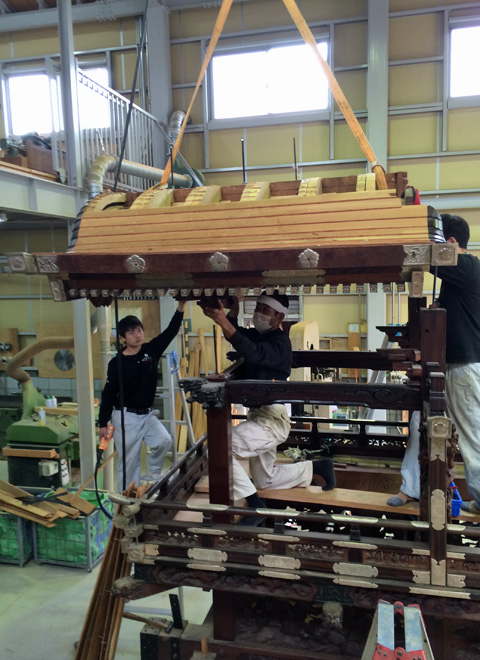

さて、解体作業の方は、大屋根の取り外しから始まります。

獅噛み・箱棟の付いた状態からの作業なので、まずは獅噛み・箱棟を取り外してから、いよいよ大屋根本体を取り外します。

今回の作業では、さらに枡合を先に取り外してからの大屋根取り外しになりました。

歴史の話に戻りましょか。

高羽にて新調されたこのだんじりは、昭和20年の空襲にて、屋根廻りを中心に大きく損傷してしまいます。

これを機に高羽はこのだんじりを手放し、昭和22年に住之江が購入しました。

この時に現在の屋根に改められ、獅再び川原啓秀の手によって獅噛み、車板、枡合といった屋根廻りの彫物を彫り替え、昭和25年に完成しました。

なので、現在の獅噛み、及び屋根廻りの彫物は、昭和25年の作…という訳ですね。

この勾欄は元々の部材で、右側の隅は今も空襲で焼け焦げた跡が残ってあり、当時を記憶する唯一の資料となっています。

解体作業の方は大屋根側を終え、小屋根の取り外しになります。

小屋根を外すと、柱が下だけの姿になり、姿見としてはいっぺんに寂しくなった感じがしますね~。

さて、昭和25年に現在の姿として完成してから、住之江區ではこのだんじりを解体修理した記録などは残っておらず、かつて細々とした修理は何度か経験しているようですが、こうして解体しての修理は、おそらく初めてではないかと言われています。

そのため、こうして一つ一つの部材を外した状態で拝見するのはワタクシも初めて。

という訳で、次回はちょっと、この取り外された彫物を、じっくり鑑賞してみたいと思います。

では、今回はこのへんで~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |