『だんじり IN 大阪城』で、この一台に目を奪われた… 《後編》

雨じゃ雨じゃ~!・・・と思っていたら、大阪はもう晴れましたね!信濃屋です~!

もうだんじりシーズンも終わって、土曜日の雨も、ワタクシ的には嫌じゃない…。

もとより晴耕雨読な生活を理想としているワタクシとしては、こんな日は家にこもって映像の編集に没頭していですな・・・

さて前回のつづき!

『だんじり IN 大阪城』に集まった20台のだんじりの中で、ワタクシが目を奪われた一台。

まぁ一週間も引っ張る意味があったのかは謎ですが、これからはこんなんが増えてくるかもね~。(いえ、こっちの話…)

その答えは?・・・

東大阪市の川田!

もうね、11月3日の朝に、トラックから降ろされると同時に、引き寄せられた一台です。

モチロン、この日参加した20台のだんじりは、どれも『名地車』の呼び声高いだんじりばかりであり、まただんじりは一台一台すべてに違った個性があるので、その優劣で論じている訳ではござんせんよ。

その上で…

川田を含む東大阪市・六郷地区の祭礼は10月の第三土日で、ワタクシお仕事の関係でなかなかこの地区へ足を運ぶ機会がなくてね…。

ワタクシが以前に川田のだんじりを見たのは2003年の秋祭。

その日はあいにくの雨で、だんじりはシートをかぶっていて、ワタクシもじっくり見ること叶わず。

この日参加した20台のうち大半は、ワタクシ普段からよく馴染みのあるだんじりが多いのです。

例えば生野区の中川、鶴見区の今津、西淀川区の野里の2台、城東区の各町など、よく拝見する機会が豊富なので、各だんじりの良さは織り込み済み。

それだけに、普段なかなかお目にかかれないだんじりに出会えるのは楽しみでありました。

その中で特にワタクシが『おぉ~!』っとなったのが、川田のだんじりだったのであります。

予想の当たった方は居ましたか?

『名地車』がたくさん参加していたので、難しかったと思います。

鍵となったのは、『ワタクシが普段あまりお目にかからない』だんじり・・・という事でした。

さてそんな川田のだんじりを見てみましょう!

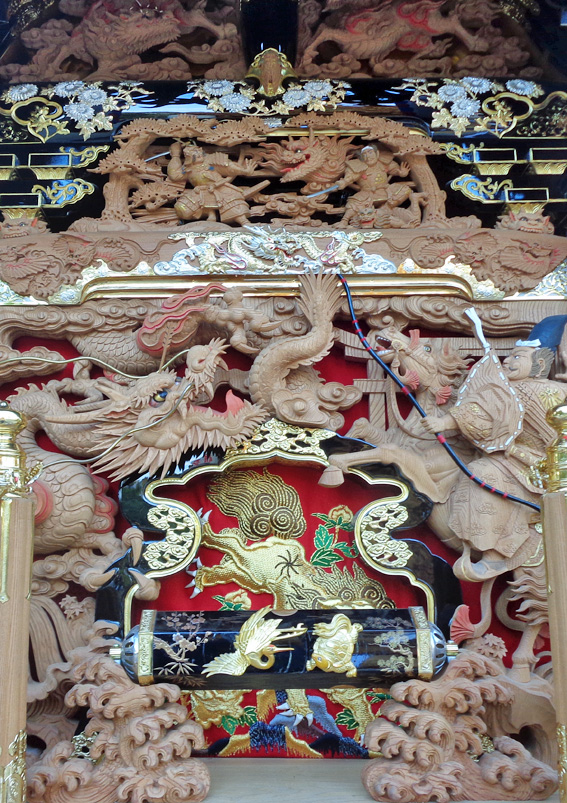

明治25年の作で、大工は《大佐》十一代目・川崎仙之助。

彫師は《小松》一門で、二代目・小松源助を名乗った岡村平次郎が責任者として刻んだ作品。

特に見送り三枚板は『太平記』より、『菊水三人姿』。

特に正面は普段の祭礼では後ろ旗が立てられていて、容易に見ることのない作品で、『楠木正成出陣』。

ちなみに左右は『楠木正季』、『楠木正行』で、正面と3セットのように彫り込まれる図柄なので、ご存知の方も多いかも知れませんね。

この図柄は、《小松》一門の作品には度々登場する柄で、下川安次郎の作品にも見かけます。

数ある『太平記』の場面の中でも、ポピュラーな部類かも知れません。

色々な時代の中で様々な形態のだんじりが生み出されていて、そのどれもが、その時代や土地柄を反映して作られています。

明治期のだんじりの魅力と言えば、何と言っても彫師の一門が実に多彩であり、一門ごとに違った魅力を放っているところではないでしょうか?

ワタクシは《小松》一門も大好きですが、《彫又》や《彫清》や《辻田》、さらに忘れちゃならない《相野》など、どれも魅力に思います。

そんな中からこの日お目にかかった川田のだんじりは、他の参加だんじりに負けない魅力を放っていました。

またこの川田のだんじりが曳行に入るとこれが、六郷地区の華やかな雰囲気そのままに、独特の存在感でイベントを盛り上げていました。

来年も是非、また大阪城でお会いしたいだんじりであります。

という訳で、2回に分けて引っ張ったお話もここまで。

次回はまたどの話題にしようかしら?

さて、最後はお知らせ。

当サイトでは引き続き『お年玉キャンペーン』を開催中!

来年度のだんじりカレンダーと、『泉州物語』一年分(計8冊)

が、抽選で50名様に当たります!

皆様どしどしご応募を。

また姉妹サイト『だんじり eo SE』では、新コンテンツ『関西の祭り』第2回目、『やっさいほっさい』の紹介ページがUPされています。

こちらも併せてお楽しみ下さい!

http://eonet.jp/danjiri/kansai/

それでは今回はこの辺で~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |