『石川型』俄だんじりを観賞す…《後編》

昨日は泉州某所にて、我が『モバイルテレビジョン・地車事業局』としての忘年会でした。今年一年、撮影を頑張ってくれたスタッフさん、お手伝い頂いた皆さま、いつもご協力頂いている皆さまと一緒に、ワタクシも美味しい料理とだんじり談議

を楽しませてもらいました。

一年に一回ぐらい、こんな日もなきゃ~ね。

しか~し!

これで今年のお仕事が全部終わったわけじゃござんせんでね~!

我が社のお仕事に加えて、私の年内のお仕事もまだまだ山積み状態!

果たして年内に片付くのか、焦りまくりの信濃屋なのです・・・

さて前回の続きね!

南河内に広く分布する『石川型』、いわゆる『俄だんじり』について、ちょいとばかり講釈を垂れてました。

要は、一般的な『上地車』とは、明らかに形態が違うよな…っていう話をお届けしてましたよね。

特に屋根廻りは他の『上地車』とは明らかに一線を画す形態をしており、また『俄だんじり』と言われるだけあって、舞台が前に大きくせり出しており、その舞台を支えるための『添え柱』なるものもあり、腰から下もなかなか複雑な構造。

そんな『石川型』の中から、千早赤阪村の水分のだんじりが、11月2日(日)に抜魂式を行い、修理のため岸和田の《吉為工務店》に搬入されました。

今回はその時の写真を参考にしながら、『石川型』だんじりの細部や彫物を鑑賞してみましょう。

水分のだんじりは、製作年代は不詳ですが、おそらく江戸末期から明治期に作られたもので、大工は当時の富田林で活躍した《新堂大工組》。

彫師は堺の《彫又》一門の手によるものと思われ、題材は人物よりも花鳥物、合戦物よりも神話物や中国物が主要を成しています。

見送り部分が幕式なので、彫物は主に屋根廻りに集中しています。

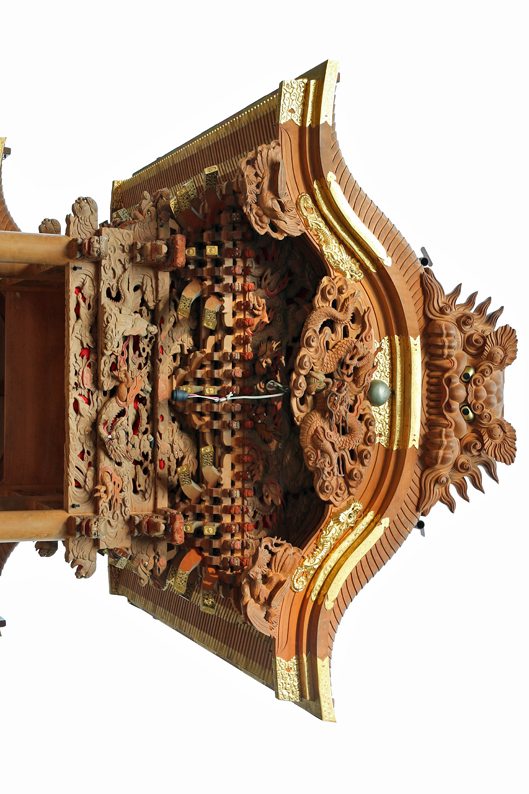

屋根を受ける枡組の形式はこんな感じ。

正面からみると、岸和田型『下地車』の枡組とは違っているのが明らか。

中央からも組み上げられていて、枡合が左右に二つありますよ。

平に目を移すと、大屋根側に6本の柱があり、中柱の上に枡の組み上げが接しています。

彫物はその枡組の下、虹梁部分に見ごたえのある作品が…。

この水分のだんじりは、寸法的にもバランス的にも、『石川型』の中では“標準型”というか、“石川型の見本”のような印象を受けます。

彫物で言えば、例えば《小松》一門が手がけた芹生谷や彼方など、見ごたえのある作品はまだまだあり、また南河内には『石川型』ではないだんじりも点在。

その中には二河原辺や五軒家といった『五枚板』と呼ばれる形式のだんじりもあり、その辺は過去に『だん馬鹿さん』も触れている通り、南河内には一見の価値のあるだんじりがわんさか現存しています。

いずれまた色々と、南河内のだんじりについて、また『石川型』だんじりについて、触れる機会もありましょう。

また来年、水分のだんじりの修復完成を楽しみに、今回はここまで~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |