シリーズ『だんじり街道』① ~桑津玉造街道をゆく~

さて~、前回ちょっと触れました、モバブロ版・不定期連載のコラム的なものとして、だいぶ前にちょっとやってた『シリーズ神社仏閣』に続く第2弾!『シリーズだんじり街道』

を、始めて参ります!

記念すべき第1回目は~?・・・

当初はやっぱり、だんじりと馴染みが深く、皆さんにもよく知られた街道を旅してみようと思い、『紀州街道』を選んで書き始めていたんですがね、実は書いても書いても終わらないんですよ!

あまりにも街道沿いに色んなものがありすぎて、濃すぎるんです・・・

で、まぁ~あんまり長くなりすぎるのもアレなんで、まず第1回目は単発で終われるものを選び直しました。

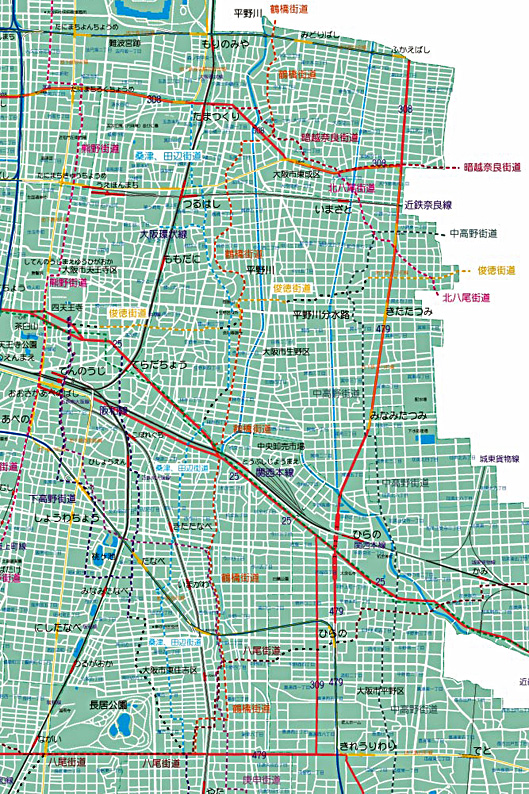

とゆー訳で、まずは大阪市の東部を南北に走る、

『桑津玉造街道』

を、旅してみましょう。

比較的短い道程の中に、だんじりがいっぱいです!

この街道の名称、実はいくつも言い方があるようで、ワタクシが参考にしているサイトでは『桑津田辺街道』と記載されてあります。

しかし、ワタクシが子供の頃に聞いたのは、北へ向かう時には『玉造街道』と言い、南へ向かう時には『桑津街道』と言うんや・・・などと教わったこともあります。

調べてゆくと、どうやら正式には『桑津街道』と呼ぶらしく、起点は現在の天王寺区・細工谷で、ここから桑津までを結ぶ街道だそうで、その所以はまたのちのち解明してゆきます。

今回は東住吉区の田辺あたりから、大阪城の玉造口までを結ぶ短い街道として扱います。

街道沿いには歴史的に重要な史跡もそれほど多くはなく、だんじりのある地域が連続しているので辿りやすいです。

ブログ的には丁度いいや(笑)

いきなり『紀州街道』だと、ちょっと壮大すぎます・・・

では出発は、南の起点とされている東住吉区の長居公園通りからスタートしましょう!

と・・・まぁ、この写真場所が、ワタクシが参考にしている地図による、『桑津玉造街道』の南の起点とされている場所であり、尚且つここは、『八尾街道』と『下高野街道』が交差する場所でもあるんですが・・・

それらしい道標も何もない…

てゆーか、周辺が区画整理され過ぎてて、そういう昔の面影を残すものはすべて消し去られている様子。

長居は無用なので、とっととスタートしましょう!

およそ街道には見えない駒川沿いの直線道路を北へスタートしてすぐ、神社を発見!

街道に背を向けるように建っているその神社は『鷹合神社』。

正面に回ると、そこは正に旧村の佇まい。

この神社はだんじりは無いですが、祭礼日には布団太鼓が出るそう。

神社のすぐ東側には『鶴橋街道』が通っており、ワタクシが辿っている『桑津玉造街道』よりもよっぽど雰囲気があります。

さて、この東住吉区の南部エリアは街道としては全く魅力がないので、ちょっと離れてここを訪れてみました。

JR阪和線・南田辺駅の東側にある、『山坂神社』です。

鳥居前の東側には、『下高野街道』が通っています。

ここ山坂神社のある田辺地区は、昔は南田辺、西田辺、北田辺、松原新田にそれぞれだんじりが存在していたとされていますが、昭和の初期にはすでにだんじりを手放していたと思われ、現在の祭礼日には商店会の布団太鼓と子供太鼓が出るそう。

神社周辺には商店街、駅前、旧街道、狭い路地、大通りと、だんじり曳行にはお似合いのロケーションが揃っているだけに、ここにだんじりが早くから失われている事実は残念でなりませんね・・・

『桑津玉造街道』に戻りましょう。

相変わらず街道の雰囲気など全く感じられない町を抜け、近鉄北田辺駅の東側へ抜けると、ようやくちょっとは旧街道の雰囲気になって来ました。

このまま北へ進むと、桑津のだんじり小屋を有する『桑津天神社』に到着。

やっとこさ現役のだんじりが活躍する地域まで来ました。

夏と秋の祭礼以外に、お正月の元日の朝にもだんじりが見られる事を、今年の『だんじりeo SE』のブログではご紹介しましたが、今回ちょっと触れたいのは、この桑津の地域が、実は軍事的防衛機能を有した『環濠集落』であったことです。

今からちょうど400年前の『大坂夏の陣』に於いて、ここ桑津は激戦地となったようで、戦乱の後、人々は村の周囲に環濠を巡らし、自衛機能を備えた『環濠集落』を築きました。

出入口は北に2箇所と、南と西の1箇所ずつに限定し、それぞれ木戸を設置して夜間はその木戸を閉めたそうです。

集落の内部は南北の一本道と言えど見通しの利かないようにカーブさせ、四ツ辻も敢えてずらしてあり、それ以外の道はすべて入り組んでいたり鍵曲がりになっていたりと、侵入者が容易に抜けられないように設計されています。

街道はこの環濠集落の西側を通っており、桑津天神社はそのまた西側に沿ってあります。

またここ桑津には遺跡も残っていたそうで、一万年前から人の居住があったことが伺い知れます。

現在は東住吉区全体が都市化され、全体に区画整理が成されていますが、ここ桑津は古い道や町並みが残されています。

だからこそ、東住吉で只一台のみ、昔からだんじり祭も続けられてきたのでしょう(ちなみに育和は昭和の終わりごろから)。

昔の面影を今に残す貴重な地域なのは間違いないところです。

さぁて、長くなりました。

次回はいよいよ『だんじりの町』生野区に入り、またこの街道の正式な呼び名の秘密にも迫ります!

今回はここまで〜!

| <<前の記事 | 次の記事>> |