大阪の市街地に舞い降りた新調だんじり

ゴールデンウイークも終わりを告げ、また日常が戻ってきましたね~!連休中どこかにお出かけした人も、だんじり三昧だった人も、まずはお疲れ様でした。

この連休の期間中は、『神戸だんじり祭』もモチロンですが、方々で様々なだんじり行事も行われ、その一つ一つを紹介して行くだけでブログのネタが豊富です。

その中から、今回はこちらの話題をお届けしましょう!

5月3日(日)

大阪市都島区・都島神社 新調だんじり入魂式、及びお披露目曳行

大阪市内で、だんじりが数多く現存、活躍しているのは、平野区、生野区、東成区、城東区、鶴見区といった市の東側です。

これらの地域は、東大阪市に隣接していて、それと併せてだんじりの現存数の多い地域になります。

同じ大阪市内でも、福島区と西淀川区に目を移せば、それら市内の東側とのだんじりとは少し違った雰囲気の祭礼を行っていて、その文化圏の違いのようなものを感じます。

さて、今回ご紹介する都島区というと、大阪市の中でも比較的市街地に分類されます。

ここ都島神社には、昨年まで屋台式の簡素なだんじりが曳行されていました。

町会や地域の保存会が維持管理しているだんじりではなく、いわゆる『宮附だんじり』といって、神社の所有物としてのだんじりで、曳行を行うのは、『地車講』という有志の組織によって行われます。

こうした『講』という組織形態は、『天神祭』に奉仕する各団体がそうであるように、大阪の市街地に行くほど多くなります。

この都島神社のだんじり以外にも現在の都島区には、櫻宮、善源寺、内代のだんじりが現存していますが、周囲を見渡せば、決してだんじり祭が盛んであるとは言えない地域に囲まれ、他の地域との交流も盛んな市の東側地域に比べれば、多少の温度差を否定できません。

そのような地域で今回、だんじり新調という事業が行われたことは非常に画期的なことであり、周囲の注目を集めました。

さて、そんな都島神社の新調だんじりは・・・

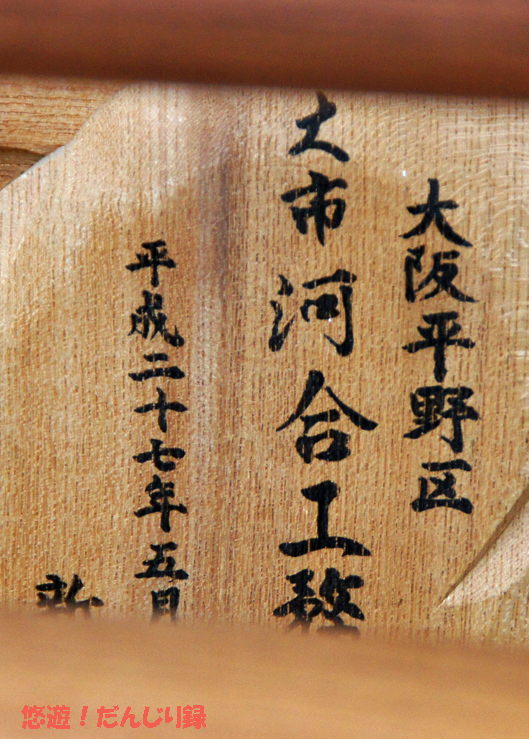

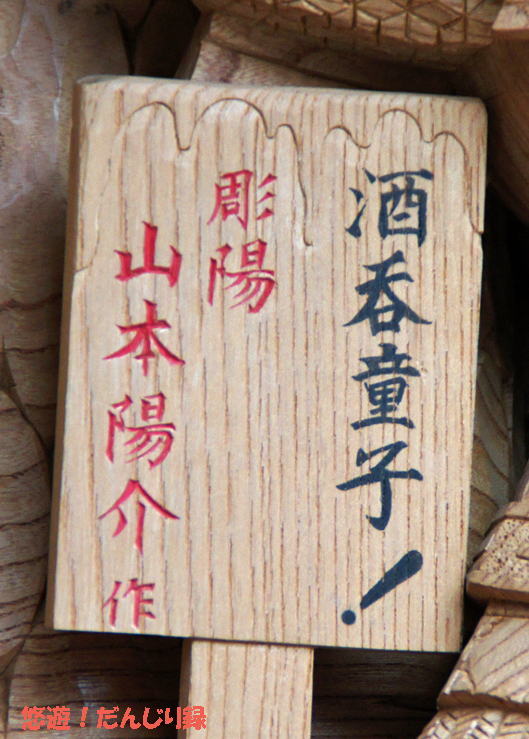

大工は平野区の《大市》河合工務店にて製作され、彫師は《彫陽》山本陽介 師、《井波彫刻》澤義博 師の手によります。

この獅噛みは澤師の十八番!

大屋根正面の懸魚には天の岩戸が施されています。

彫物の題材は主に『源平合戦』で、三枚板の正面には大江山の鬼退治。

入魂式および祝賀式典は午後から行われ、お披露目曳行も午後3時半頃からということで、非常に異例の入魂式であったと言えるでしょう。

だんじりを曳くことを今現在だんじり用語では『曳行』と表記しますが、宮附だんじりなど、神社的要素の強い地域では『巡行』と表記するのが通例で、ここ都島神社でも、だんじりを曳くことは『巡行』と表記します。

さて、夕刻になり再び神社へ戻ってきただんじり。

この日は夜から雨となりましたが、新調だんじりの巡行中はセーフ。

神社前のスロープは、先代だんじりの時には激しく駆け上がり、それが見せ場でもあったのですが、新調したばかりのだんじりは、ゆっくり丁寧に押し上げ、無事に神社へと収まりました。

夏祭は毎年7月23日固定です。

未来永劫、この地でこの新調だんじりが活躍されますことを願って。

都島神社、ならびに地車講の皆さん、この度はだんじり新調ならびに入魂式、誠におめでとうございます!

今回はここまで~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |