とある平日の朝から北河内型のだんじりを拝見!

ゴールデンウイークあたりから5月の後半にかけて行われた『春祭りシーズン』も終わり、ひとまず落ち着きを取り戻しております。

まぁほんの束の間の休息なのですが、このタイミングでちょっと、時期を遡った話題をお届けしましょう!

ただ今、5月としては記録的な暑さが続いておりますが、春の訪れすらまだまだ先だった3月まで遡ります。

3月4日(水)!

そう、平日でありますが・・・

寝屋川市の明和(国守)のだんじりの修復が完成し、この日に搬入されると聞き、拝見してきました。

午前9時半頃、トラックに載せられ到着しただんじり。

『北河内型(讃良型)』の巨大なだんじりなので、大屋根はまだ載っておらず、現地で載せる作業をします。

寝屋川市・明和という地域は、寝屋川市の南東部に位置していて、四條畷市に隣接しています。

氏神は國守神社で、神社横にだんじり小屋があります。

こちら明和(国守)のだんじりは、江戸末期から明治期に製作されたとされる、『北河内型(讃良型)』のだんじり。

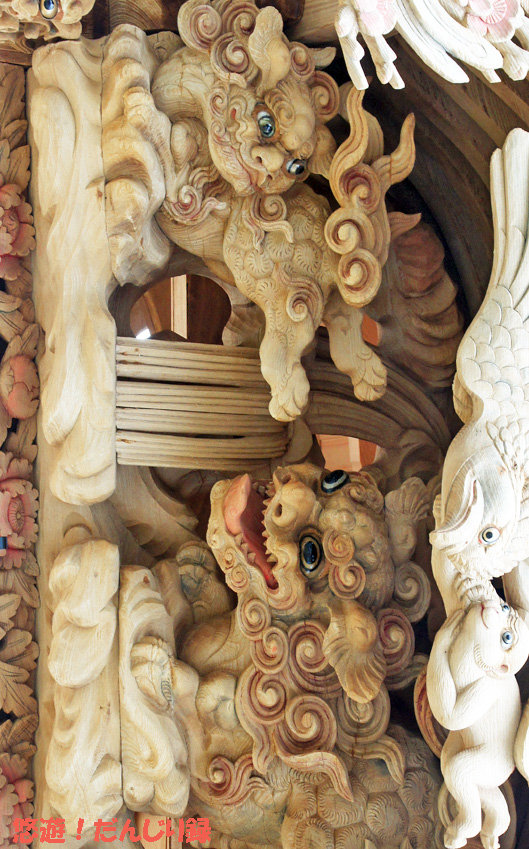

大工は不明ながら、彫師は《相野》一門の手によるもの。

小屋根車板の唐獅子は、《相野》の真骨頂を見せつける豪壮なものですね~。

他にも見るべき作品は数々ありますね~。

やっぱり年代物のだんじりは見逃せないです・・・

今回の修復は文化庁の助成を得て行われた『文化庁認定 地域活性化事業』の一環で、平野区の《大市》河合工務店にて施工されました。

かつてのだんじり本体には一部彩色も施されていましたが、今回の洗い・締め直しにより、それらの彩色も洗い流され、元の姿に復元されました。

彫物も洗いと、欠損部分のかけつぎ等がなされ、破損の激しかった大屋根正面の獅噛み、小屋根飾目等は、《井波彫刻》野原湛水 師により復元新調されました。

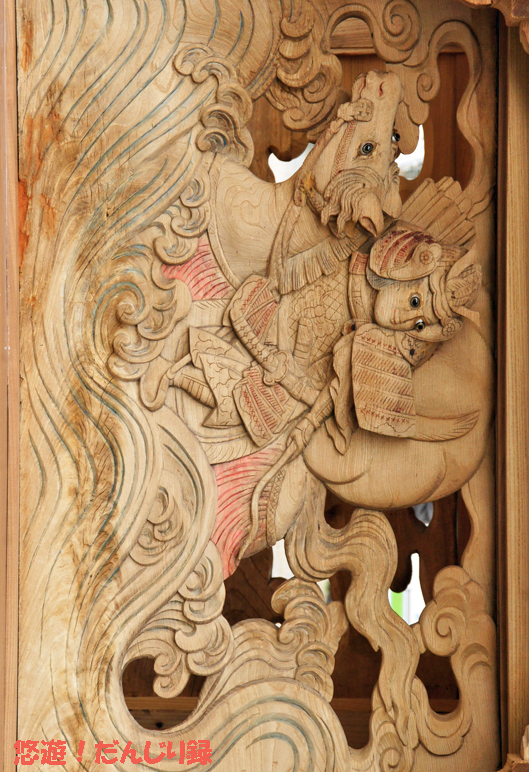

こちら土呂幕は、製作当時から施されていたものか、後から組み込まれたものか、意見が分かれるところです。

敦盛呼び戻す熊谷次郎。

土呂幕に彫られる題材としてはポピュラーな図柄です。

こちら國守神社は、祭礼日が10月の秋祭シーズン真っ只中という事で、なかなかこの地域まで祭礼を見に来るチャンスもなく、こういう貴重な機会に拝見させてもらおうと、足を運ばせてもらった次第です。

とは言え、この日は平日の午前中とあって、地元の人達の姿もまばら。

大屋根が載せられ、完成した姿のだんじりを小屋に納めるには、凹凸の激しい土地を押さねばなりません。

巨大なだんじりを、見学に来ていた我々もお手伝いに加わらせてもらい、みんなでだんじり小屋に格納しました。

この小屋も大変古い建物のようで、一部損傷もあり、この古いだんじりを末永く保存するには、小屋の補修、もしくは建て替えなども必要かも知れません。

どうかこのだんじりを、こへからも大切に保存してもらいたいと願う次第です。

大々的なお披露目行事等は、行われない模様。

また祭礼日に、是非一度足を運ばれてはいかがでしょうか?

今回はここまで~。

| <<前の記事 | 次の記事>> |