幕地車と担ぎ上げへのこだわり…猪飼野だんじり大改修

大阪市平野区では、6月7日の日曜日あたりから、早くも だんじりの『制動テスト』の便りも聞こえてきています。

もう『大阪夏祭』の開幕が見えてきました。

ブログの方は前回に引き続き、5月31日(日)に行われた色々な『だんじり行事』をお伝えします。

前回はロータリーの一角を利用して行われた柏原市・上市の入魂式の模様をお伝えしましたが、今回はこちら!

大阪市生野区・猪飼野のだんじりの大改修完成に伴う入魂式、ならびにお披露目曳行の模様をお伝えしましょう!

昨年11月に、大改修に伴う抜魂式(地元では昇魂式と呼んでいた)が行われ、一路、岸和田の《大下工務店》にて大改修が行われました。

その時の模様はこちらのブログでもお伝えしていますが、かつて猪飼野には地元の大工《大浅》こと岡田浅三師がこの猪飼野のだんじりを一手に引き受け修復をして来ましたが、その岡田師が平成20年に永眠したため、今回の初めて猪飼野の地を出ての修復となりました。

詳しくは、過去ブログ2014年11月15日更新分をご参照くだされ。

さて5月31日(日)当日・・・

5月9日(土)に工務店より搬入されていただんじりは、氏神・御幸森天神宮の境内に小屋があるので、まずは小屋から拝殿前へ出され、多くの来賓を招いて入魂式。

今回の大改修では、彫物以外の用材はすべて新調され、屋根の形も復元されました。

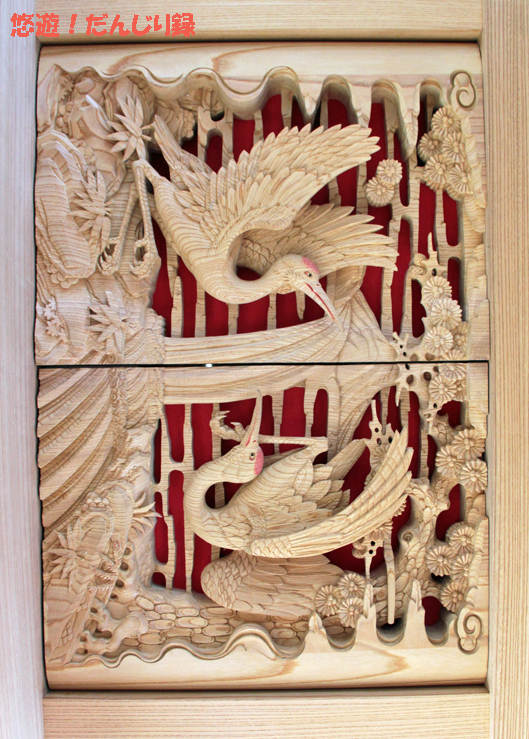

三枚式の『幕地車』の形式を残しつつも、土呂幕の後面だけ、平野川に鶴が舞う様子を描いた彫物が追加されています。

式典後、午後1時からお披露目曳行に出発です。

神社を出発しただんじりは、猪飼野村の墓へと向かい、先人たちにだんじりの大改修完成を報告。

ここで一発『担ぎ上げ』を見せます。

この猪飼野を語る上で外せないのが、村の由来から現在に至るまでの経緯です。

仁徳天皇の時代、渡来人によってこの地に猪が飼われたことにより、『猪飼野』と呼ぶ様になったとされており、また渡来人の優れた技術により、日本で最古の橋『つるのはし』が架けられたと言われています。

また大正時代から昭和にかけて、大阪と済州島とを結ぶ直行便が就航し、それにより朝鮮半島からの移民が定住するようになります。

現在、『韓流ショップ』で賑わう観光地となった『生野コリアタウン』の地盤は、こうして出来上がっていったのです。

さてお披露目曳行のだんじりは、その『コリアタウン』を賑わいを抜け、かつて岡田浅三師が居住した『旧・岡田村』へと入って来ました。

猪飼野のだんじりの曳行コースの中でも最重要箇所である『旧・岡田村』は、猪飼野のだんじりが通れる最も狭い道でもあり、今回の大改修でも寸法を変更しなかったのは、このあたり一帯を通るため、また神社の鳥居をくぐるためであります。

そして、明治20年頃の製作当時の姿を守るべく、見送り部分にも新しい彫物は増やさず、土呂幕も彫物は後面だけにして、あくまでも『三枚式幕地車』を形式を継承しました。

明治20年にこのだんじりを新調した永田熊次郎も猪飼野の大工であり、またこのだんじりを常に見守り、睨みを利かせていた岡田浅三師も生粋の猪飼野人でした。

その両大工への敬意と、『猪飼野はどこまで行っても猪飼野である』…という強烈なこだわりが、こうした部分から見て取れます。

午後4時すぎ、宮前へと戻ってきただんじりは、ここでも名物の『担ぎ上げ』を披露。

担ぎ上げるだんじりとしては福島区の海老江のだんじりも有名ですが、ここ猪飼野も、昔は谷町筋の『高津宮』(猪飼野の祖、仁徳天皇を祀る宮)へと曳行し、その石段を担いで上がった名残りとして、宮入り前には必ずこうしてだんじりを担ぎ上げます。

『幕地車』を継承するのも、寸法を変えないのも、そしてこの『担ぎ上げ』も、すべて猪飼野が、これからも猪飼野であるためのこだわりであります。

浅三さん、心配せんでも猪飼野のだんじりは、姿形を崩さんと、ええだんじりになって帰ってきたでェ~!

これからもこのだんじりが、猪飼野のだんじりとして愛され、末永く活躍する事を願います。

猪飼野の皆さん、この度は大改修完成ならびに入魂式、おめでとうございます!

| <<前の記事 | 次の記事>> |