だんじり全体の歴史が塗り替えられる!…最古のだんじり判明!

現在、『摂河泉紀和』に900台を数えると言われる『だんじり』。それらの中には、明らかに古いであろうけど製作年代の判明していないだんじりが数多くあります。

製作年代の判明しているだんじりの中で一番古いとされているのが、南河内郡・太子町にある、大道のだんじりで・・・

文化4年(1807年)の製作であります。

実は今年・・・

この記録を大きく塗り替える新事実が判明しましたので、ここにお知らせ致します!

ではまず、現在のところ最古とされている、太子町は大道のだんじりについて、少し触れておきましょう。

大工は宮屋文蔵で、彫師は名門《小松》の七代目・小松源蔵とされています。

江戸時代から明治に数多く製作されただんじりは今なお摂河泉から紀州大和にかけて数多く現存していますが、中でも江戸時代に製作されただんじりは特に当時を知る記述が残されておらず、正確な製作年代や作者を特定するのは困難であります。

大道についてはそれらの記録が残されており、製作年代や作者が特定されていますが、各地に残る古いだんじりを見るにつけ、年代の特定されていないだんじりの中には、もしやこの大道の製作年代である文化4年(1807年)を越える古いだんじりも存在するのではないか?・・・

という意見もある反面、文化4年(1807年)というと、かれこれ210年前の事であり、これを越える古いだんじりは、なかなかそう簡単には出て来ないであろうという意見も、多くのだんじり愛好家や研究家の間では議論されてきた事でした。

それが今年・・・

この大道よりも古い時期に製作されただんじりが明らかになり、これにより『現存最古のだんじり』の記録が大きく塗り替えられる事となったのです。

それは、同じく南河内郡・太子町の、東條のだんじりです!

ご存知、太子町に現存する、2台の『船形だんじり』の内の一台。

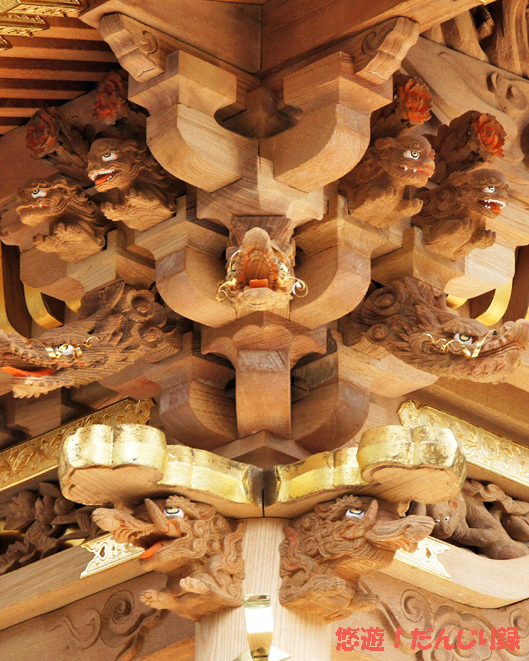

もう1台の『船形だんじり』である後屋のだんじりは、幕末頃の製作で彫師は堺の《彫又》一門とされており、東條のだんじりに比べると凝った彫物が細工されている分、年代の新しさを垣間見る事ができます。

おそらく東條は後屋よりも古いであろう事は推察されていましたが、今回、文化庁の助成を得て行われた復元修理によって、その製作年代が明らかになりました。

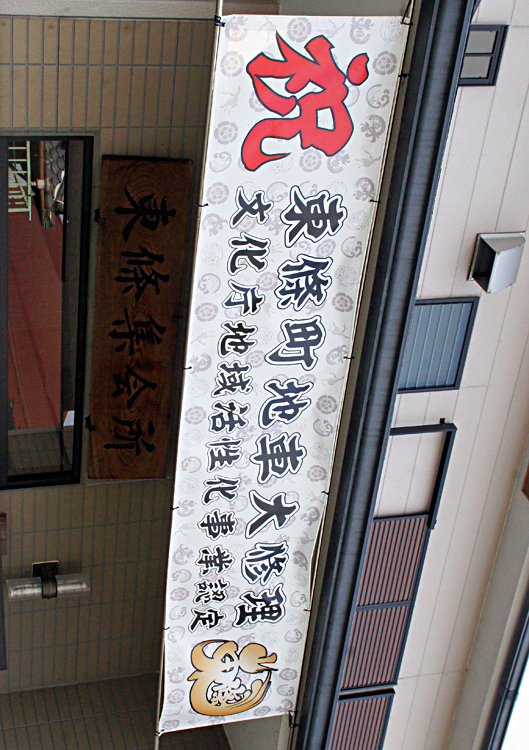

大屋根後面の枡合より発見された墨書きには・・・

『天明七未年・・・』

天明7年と言えば、1787年となり、文化4年(1807年)よりも、さらに20年も遡るだんじりであることが判明したのです。

これにより、1700年代に製作されただんじりが現存している事になりました。

さらに彫師は『佐武宗七』なる銘が発見され、大阪の本町にて居を構えていた彫師であるそうで、だんじり彫刻として発見されたのは、この東條が初めてとなります。

このだんじりは同じく太子町の永田より、盆踊りの『櫓』と交換して入手した物と言われており、もとは永田の初代だんじりに当たるそうです。

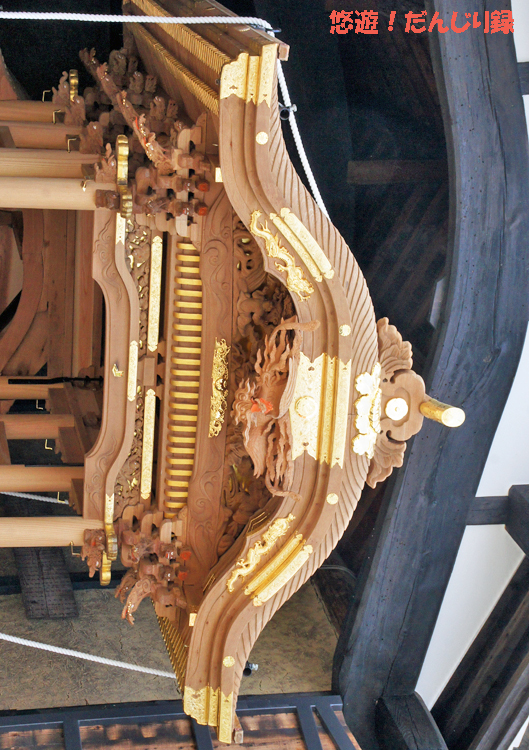

今回の修復は文化庁認定『文化遺産を生かした地域活性化事業』として行われ、岸和田の《大下工務店》にて施工。

大屋根を上げ下げするカラクリ細工も復元され、まさに原型を損なわない『復元修理』なればこそ、製作当時の姿を今に残す事が出来、それでこそ文化財的な価値も失われず、後世に伝える事が出来ます。

この東條のだんじりの修復完成に伴う入魂式は、3月1日(日)の雨の日に行われ、その時すでにこの情報は得ていたのですが、ブログでの発表は少し時期を吟味させて頂きました。

新たに判明した『現存最古のだんじり』は、あくまでも製作年代の判明しているものに限定しての事ですが、230年近く前のだんじりが判明した事で、まだまだ同じような年代のだんじりが判明するのではないか?・・・という期待感と、反面さすがにもうこれ以上古いのは判明しないのではないか?・・・という思いとが、相半ばする状況になりました。

今後もこのだんじりが、東條にて末永く愛され、大切に大切に守り伝えられてゆくことを願っています。

入魂式の時期からは少し時間が経ちましたが、東條の皆さん、この度は復元修理完成ならびに、製作年代判明、おめでとうございます!

| <<前の記事 | 次の記事>> |