珍しい社殿が大阪府の有形文化財に!

梅雨真っ只中の6月ですが、そんな中でも、先日21日(日)は平野郷夏祭の『前夜祭』が行われ、『夏祭』の足音は確実に近づいて来ております。

その平野の前夜祭などの模様は『だんじりeo SE』の方のブログに書き記しておりますので、そちらの方も併せてお読み頂ければ幸いです。

さてこちらのブログは、もうちょっと濃い話題に触れましょう。

こうして祭礼以外に入魂式やイベント、さらには前回お届けした原木祭など、様々な『だんじり行事』が執り行われる中で、ちょいと珍しい行事がありましたので、お知らせ致します。

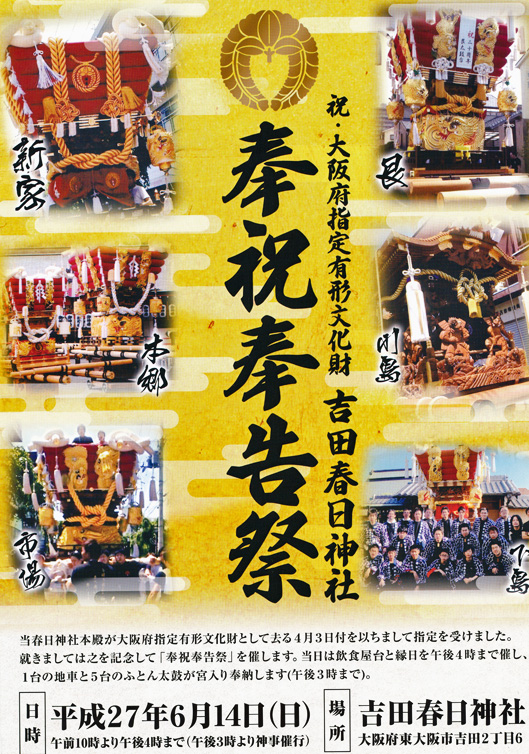

東大阪市の、英田(あかた)地区にある、『春日神社』の本殿が、大阪府の指定有形文化財に登録された事で、それを祝う『奉祝奉告祭』が執り行われました。

なんか、難しい言葉がいっぱい出てきましたね~!

まず、英田(あかた)地区ってどこやねん?・・・

と思われる方、近鉄花園ラグビー場の近く!…と言えば、ピンと来るかな?

そう、『春日神社』は、近鉄花園駅から北へ10分ほど行った場所。

『先生、「花」って、10個書いたら花束みてーだぜ。

100個書いたら・・・』

『花園だ!』

by:スクールウォーズ

そう、その花園。

話を戻しますが、その春日神社の本殿というのが非常に珍しい構造で、なおかつ建造されてからかなり古い事が認められ、この度晴れて府の有形文化財に指定されたのです。

それを祝って、氏子6ヶ村から5台の太鼓台と、1台のだんじりが宮入りし、『奉祝祭』を執り行ったのです。

この事についてあれこれ調べてみると、ブログに書きたいネタを色々と発見したのですが、全部は書ききれません。

本殿のこと、太鼓台のこと、だんじりのことと、どれかにテーマを絞るとするならば、やっぱり『だんじり』の事に触れようと思います。

ここ英田地区は東大阪市の中央やや東に位置し、『だんじり文化』と『太鼓台文化』が相半ばする地域。

本郷、新家、市場、下島、艮(うしとら)の5台の太鼓台もなかなか見応えのあるものですが、今回は、氏子唯一のだんじりである、川島をご紹介しましょう。

このだんじり、製作年代は江戸末期~明治の初め頃と思われ、大工は特定されていませんが、彫師は《彫又》一門で、『板勾欄出人形式住吉型』のだんじり。

平成6年まで、堺市は八田荘地区の、家原寺町のだんじりとして曳かれていて、平成7年にここ、川島へと購入されてきました。

家原寺町に嫁いで来る前は、現在の住吉区・遠里小野の一字が所有していただんじりだそうで、かつては住吉区の『若松神社』、正式名称を『止止呂支比売命(トドロキヒメミコト)神社』の祭礼時に曳かれていたもの。

かつて数多くのだんじりが繰り出した『若松神社』の祭礼も、明治29年の『堺だんじり騒動』以降、その余波を受けてか次第次第にだんじりが姿を消して行きましたが、このだんじりは昭和16年まで遠里小野が所有していたそうで、若松神社氏地に最後まで残っていただんじりであったようです。

そんな数奇な運命を経ただんじりが、今もこうして現役で活躍しているのを見ると嬉しい限りでありますなぁ。

この川島のだんじりは、東大阪市の中央よりも東の地域でありながら、お囃子は割と正確な大阪流の『天神囃子』を打ち、また宮入り時のパフォーマンスの中にだんじりの『担ぎ上げ』を取り入れるなど、なかなか見応えのある宮入りが展開されるのです。

祭礼本番は10月の15・16日ですが、川島のだんじりは7月31日の夏祭の日にも曳行されるので、もし興味を持たれた方は、この夏、一度この地を訪れてみては如何ですか?

なお、この川島にはもう1台、小ぶりなだんじりが現存しています。

今回は見れませんでしたが、昭和61年か62年頃に、『梶内だんぢりや』から購入したもので、松田正幸が彫物を手がけています。

平成7年に現在のだんじりを購入するまでは、このだんじりで祭礼を行っていました。

夏のだんじり探訪の、ご参考にして下さい。

今回はここまで~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |