天神祭のだんじり体験記 ~浪速の夏の夢物語~《第1回》

あっ・・・と言う間に8月も9日まで来ちゃいました。

あの毎日毎日だんじり一色だった7月、あれは『夢』だったのかと思うほど、時間の流れが早いですね~!

今回から数回にわたり、そんな7月の『夢』の跡を、ちょっと振り返ろうと思います。

実は今年、大阪最大の夏祭『天神祭』にて、唯一曳き出されるだんじり、すなわち『天満市場の地車講』のだんじりに、曳き手として参加させて頂く機会を得ました。

そこで今回から続きモノで、その『体験記』を綴ってみようと思います。

7月25日(土)・・・

それは『天神祭』の本宮の日でございます。

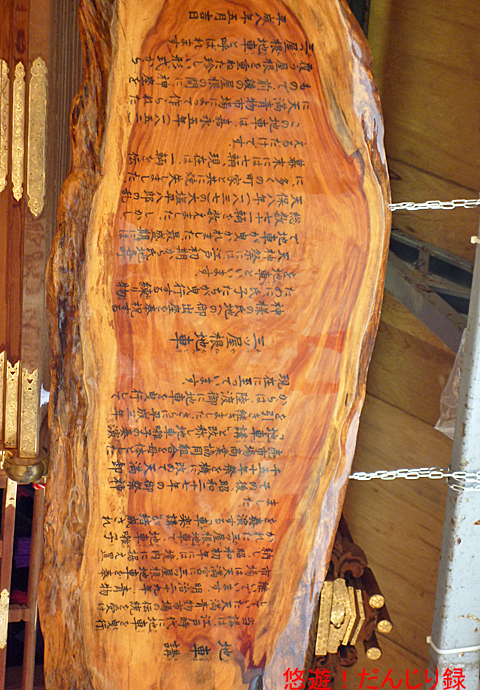

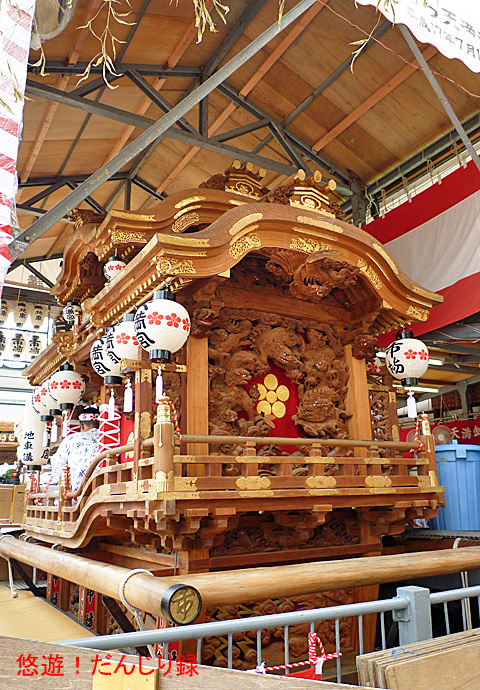

『天神祭』に曳き出される唯一のだんじりである天満市場『地車講』のだんじりは、別名『天満の三ッ屋根だんじり』と呼ばれ、寛政7年(1795年)よりも前に製作されたとされる、大変年代物のだんじりです。

ちなみに大阪天満宮のアナウンスでは、嘉永年間と言われています。

彫師は江戸時代から明治にかけて活躍した名門《相野》一門によるものとされ、見送り正面に施された『獅子の子落とし』は、大変味のある彫物です。

平成3年に岸和田の《植山工務店》にて大修理を行い、土呂幕に彫物を追加しています。

このだんじりは『天神祭』の期間中、常に天満宮の境内に設置された『地車講』のテント内に据え置かれてあり、大阪の祭のテーマミュージックとも言える『だんじり囃子』(別名:天神囃子)を、常時演奏・奉納しています。

この『だんじり囃子』こそ、大阪のだんじりの最も『核』となる部分で、地車講のテントの周りは、一般観光客や見物客に混じって、大阪各地のだんじり参加者が多数詰めかけ、そのお囃子に熱い視線を送っています。

そんな『天満市場』のだんじりが、唯一曳行されるのが7月25日に行われる『陸渡御』の時なのです。

この時に当然だんじりを曳く『曳き手』が必要なのですが、このだんじりは、いわゆる『地元の人たち』によって運営されているものではなく、天満市場が『地車講』を組織して維持管理を行なっていますが、祭礼の実行部隊は他所から集められてくるのです。

その最たるものはお囃子の打ち手や、前で『龍踊り』を披露する踊り手さん達ですが、これも『地車講』と古くから繋がりのある某所の人達が来ています。

大阪でだんじりに関係ある人達にはよく知られた事ではあります。

そして、『陸渡御』時の曳き手ですが、これも地元の人たちではなく、『地車講』と繋がりのある人達が集められています。

今回ワタクシ、とある関係の筋から参加枠があるとのお声がけを頂いた事で、晴れて貴重な機会を得ることが出来たのです。

では!

いよいよ次回から、この『天神祭』のだんじりによる『陸渡御』→『船渡御』→『宮入り』までの一部始終をお届けする『体験記』をお送りします!

お楽しみに~!!

| <<前の記事 | 次の記事>> |