天神祭のだんじり体験記 ~浪速の夏の夢物語~《第2回》

前回から始まりました、『天神祭』の天満市場『地車講』に曳き手として参加させて頂いた『体験記』です。

前回は、天満市場のだんじりの概要を、予備知識程度にザッとお話しました。

さていよいよ今回から、その体験記に入って行きますよ!

7月25日(土)・・・

お昼過ぎに、JR大阪環状線・天満駅の北側にある『天満市場』(ぷらら天満)に集合です。

『天満市場』はかつて、『大阪の北の台所』と呼ばれ、南の黒門市場、鶴橋卸売市場、木津市場と並んで、昔から栄えた市場でした。

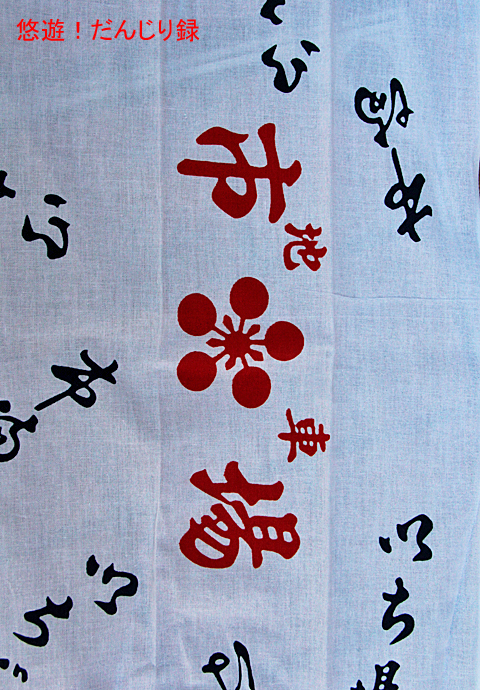

この『ぷらら天満』にて、この日に着る法被と帯をレンタルされ、頭に巻く手拭いは記念としてもらえます。

法被の下に着るシャツや短パン、地下足袋は自前。

午後2時を回り、揃いの衣装に着替えた参加者が招集され、ここから天満宮まで、『高張り提灯』を先頭に歩いて移動します。

『日本一長い』とか言われている『天神橋筋商店街』の、ほぼ端から端までを歩く感じ。

『陸渡御』は、天神祭で一番の講組織である『太鼓中』が運営する『催太鼓』を先頭に、午後3時半に天満宮を出発します。

だんじりは『陸渡御』の列の4番目にあたり、我々『曳き手部隊』が天満宮横の待機場所に到着したのは午後3時のちょいと前。

『催太鼓』の出発を見送ってから、天満宮の境内へと誘導されます。

地車講のテントでは、すでに踊り舞台が撤去されていて、だんじりはいつでも前に曳き出せる状態。

そしていよいよ!

天満の『三ッ屋根だんじり』が、夏の陽射しのあたる境内中央へと曳き出されます!

天満宮の拝殿では、『陸渡御』に向けて菅原道真公の御霊(みたま)を、黒塗りのお神輿『御鳳輦』(ごほうれん)に載せ替える『神遷しの儀』が執り行われる前。

まだ本殿におわす御神体にご挨拶をしてから、だんじりは反転して山門を向きます。

曳き綱が伸ばされ、我々『曳き手部隊』がそれを持ち、出発です。

山門をくぐり、いざ道路へと曳き出されるだんじり。

年に一度、この時だけ、『天満の三ッ屋根だんじり』が曳行される瞬間です。

『陸渡御』の列はすべてが順番通り、同じコースを辿ります。

天満宮の山門を出発して最初の交差点を右折し、『老松通り』へと入ります。

順番を抜かすわけには行かないので、前が進むと同じように進み、前が詰まるとしばらく時間待ちになります。

そんな感じで『老松通り』では、所々で休憩場所が設置されているため、前を行く各『講』が休憩している間は、後続の『講』も時間待ちになるので、なかなか前へ進みません。

こんな時にスゴイと思うのは『お囃子』。

元来、大阪のだんじり囃子は、だんじりを動かす時だけ打つものではなく、舞台で演奏するための『芸能』でもあるので、だんじりが止まっても囃子が鳴り止むことはないのです。

むしろだんじりが止まると、すぐさま『演奏曲』の部分である『へたり』に入り、再びだんじりが動き出すとすぐさま『道曳き』(道中)に戻るという風に、お囃子に休憩はありません。

お囃子の打ち手は時折交代しながら打つのですが、その時も打ちながら交代し、決して音を止めない事にこそ、大阪を代表する打ち手としてのプライドを感じます。

さて、ここでワタクシからの苦言!

ちょっと言わせて下さいこれだけは。

さすがは大阪を代表する『天神祭』のだんじり。

お囃子は間違いなく天下一品!

大阪中のだんじり参加者が憧れ、手本とするに足りるだけのお囃子だと思います。

しかし、それに伴う曳き手の掛け声はというと・・・

これが一緒に声を合わすのが恥ずかしくなるぐらい、お囃子に合わせないのです。

ワタクシは毎年この『陸渡御』には撮影としてだんじりについて歩いてましたので、昔から曳き手の掛け声がお囃子とは無関係に出されている事は知ってました。

参加させてもらった今年も、申し訳ないけどワタクシはこの掛け声に合わせる事は出来ません。

何が一体アカンのか?

それは次回、ちょっと詳しめにお話したいと思います。

| <<前の記事 | 次の記事>> |