《賢申堂》河合賢申の出世だんじり、その製作記…《後編》

前回からの続きで、我孫子の新調だんじりの製作工程を振り返っています。

今年に入ると、腰廻りの彫物はほぼ完成を迎え、枡合などの屋根廻り、さらに見送りなどへと作業は進んで行きます。

それと時を同じくして、岸和田市筋海町にある 《地車製作 隆匠》の作業場では、だんじり本体の組み立ても開始されました。

こちらは一番の基礎、『台組み』の様子です。

一方、《賢申堂》の作業場では、色々な部材が彫られていました。

その中の一つ、こちらは大屋根後部の枡合。

我孫子のだんじりとして、何か地元にまつわる題材をという事で、『泉穴師神社の御神幸祭』の様子が採用されました。

完成するとこんな感じ。

毎年秋の『だんじり祭』において、日曜日の午後から行われる『御神幸祭』の風景を彫り込んだもので、『飯之山』のだんじりに、御霊を載せたお神輿、獅子、高張り提灯などが列をなして進む様子が彫り込まれています。

今年5月には、再び我孫子の会館にて『彫物実演会』の第2回目が開催され、新しく《賢申堂》の門を叩いた中正司 師を加え、3人での実演となりました。

彫りあがった正面枡合『天之岩戸』を前にして、子供たちに場面の説明をされる河合 師の姿です。

この時期になると色々な部材が出来上がっていました。

こちらは脇障子の上にくる『物見』

夏を迎える頃にはだんじり本体も腰まで組み上げられ、完成している彫物もハメ込まれていきます。

腰廻りが彫物で埋め尽くされると、いよいよ『だんじり』としての姿が表れてきます。

お盆を越えるとだんじりの製作工程も追い込みに入ってきます。

こちらは大屋根の枡組を組み上げて行く作業。

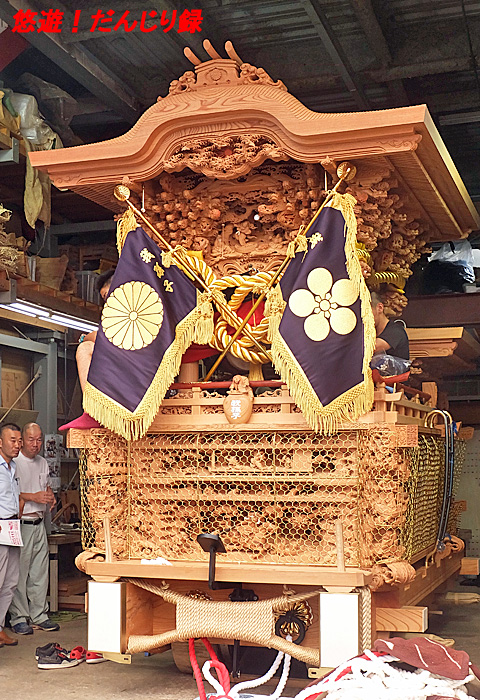

そしていよいよ大屋根が載せられると、これで『だんじり』としてのシルエットが完成した事になります。

派手さを抑え、寸法も抑えめに設計された、『切妻造り』のだんじりが、姿を表しました。

だんじり本体がほぼほぼ完成したところで、我孫子の祭礼団体が入魂式に向けての準備のため、工務店を訪れます。

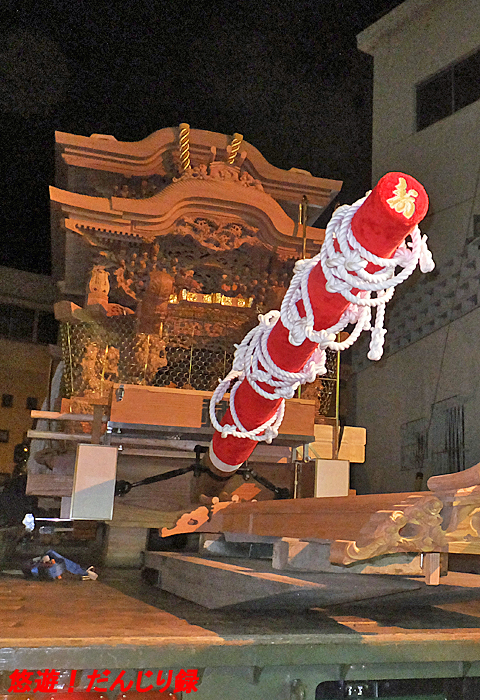

こちらは前梃子を受ける『ツヅミ』を巻く若頭会の皆さん。

ご存知の方も多いと思いますが、《隆匠》の作業場は筋海町のだんじり小屋のすぐ前にあり、道路に面しています。

こうして新調完成したばかりのだんじりも道行く人の目に止まり、しばし眺めて行かれる通行人もしばしば。

さらに8月後半の日曜日には筋海町もだんじり小屋を開けて準備しており、筋海町の人たちも完成した新調だんじりを見て、

『ウチと比べて、こうやなぁ、どうやなぁ…』

と、だんじり談義。

入魂式に向けての雰囲気が高まります。

そして9月12日(土)・・・入魂式前日です。

この日は青年団を中心に、鳴物の積み込み、曳き綱付け、化粧飾り付けが行われました。

交差旗を取り付けると、化粧飾りも完成。

これで、明日に控えた入魂式・お披露目曳行の準備はすべて整いました。

ちなみに、正面に据えられた『番持ち』は、瓶の酒をすくい飲む『猩々』の姿が彫られています。

これはお酒好きの我孫子の町柄を表しているのだそうです。

9月13日(日)入魂式当日・・・

この新調だんじりは、午前3時半に工務店を巣立ち、待ちに待った我孫子の皆さんに大きな拍手で迎えられ、晴れて入魂式を行いました。

《地車製作 隆匠》の皆さん、《賢申堂》の皆さん、長期にわたるだんじり製作、本当にご苦労さまでした。

また事あるごとにお邪魔させて頂き、ありがとうございました。

そして我孫子の皆さん、この度はだんじり新調、誠におめでとうございます。

| <<前の記事 | 次の記事>> |