山あいのだんじりを訪ねて・・・西宮市、下山口

ちょっと9月の『こぼれネタ』をご紹介しましょう。

9月5日(土)、兵庫県は西宮市、下山口(小)のだんじりの入魂式が行われました。

宝塚市の西隣となる西宮名塩からさらに西へ、国道176号線の『西宮山口』こそ、その地域であり、氏神さまは『公智神社』です。

ここ山口の地域は上(かみ)と下(しも)に分かれ、それぞれ2台ずつのだんじりを保有しています。

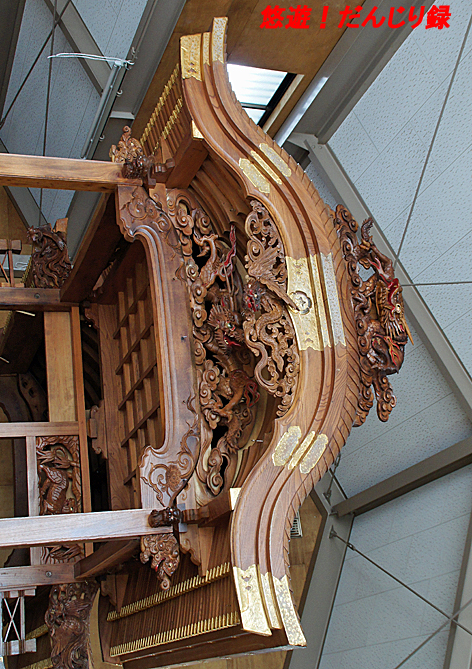

今回修復が行われたのは下山口の『小だんじり』と呼ばれるものですが、この呼び名は『大だんじり』に対しての『小だんじり』であって、だんじり本体は決して小型ではありません。

『宝塚型』に準ずる形式で、それなりの大きさがあります。

特徴的なのは、『宝塚型』には珍しい、屋根の隅の跳ね上がり(テリ)が大きい事でしょうか?

むしろ『大阪型』に近いかも知れませんね。

これは下山口のもう一つのだんじりである『大だんじり』も同様の形式です。

この『下山口(小)』のだんじりは、製作年代、大工ともハッキリしません。

彫師に関しては服部清七(?)との見立てもありますが、確証はナシ。

但し、服部の名が挙がるぐらい、年代物のだんじりである事に間違いはないようです。

昭和55年に大阪市の《太鼓正》にて修復が行われていますが、それから30数年を経て、今回の修復は岸和田の《大下工務店》にて行われました。

全体的な洗いと締め直しのほか、ニス落とし、台木の交換、欠損部分の彫物の追加などがされたようです。

さて9月5日(土)の当日は、午前中より『公智神社』にて入魂式が行われ、その後、お披露目曳行となりました。

ちなみに、ここ下山口のもう一つのだんじりである『大だんじり』も、当日小屋が開けられていて、拝見することが出来ました。

こちら、背の高さもさることながら、幅もあるだんじりで、『大だんじり』の名にふさわしい堂々たる大型だんじりです。

写真からも分かる通り、屋形の中央にもう一本の柱がありますが、その柱は台までは通ってないようで、屋形の間仕切りのような役割でしょうか?

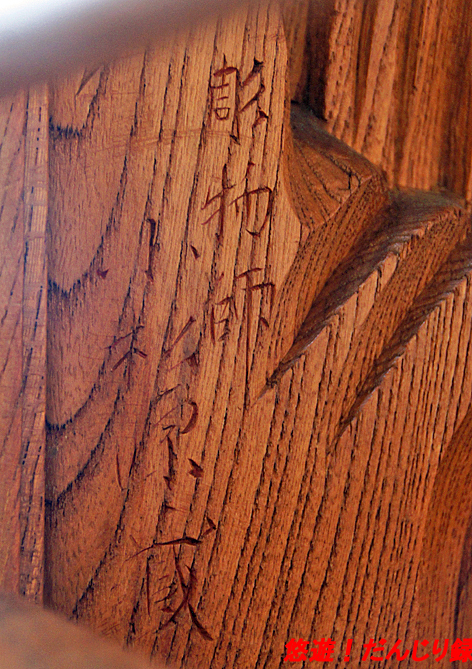

こちらのだんじりは明治28年に、麻尾徳蔵なる大工が棟梁となり、今井寅三、播磨枩蔵、麻尾鶴蔵、麻尾耕太郎らの大工が作事したもので、彫師は小松源蔵で、脇障子にその銘があります。

彫物に関しても小松のノミ跡を思わせる作品が随所にあり、見応えのあるだんじりですね~!

こちらも『小だんじり』と同じく昭和55年に大阪市の《太鼓正》にて修復しており、いずれこのだんじりも、再び修復される日が来るやも知れません。

こちら下山口を含む『公智神社』の祭礼は、10月11日(日)に終了しました。

ちょっと話題が前後してしまいましたが、そこはご容赦あれ。

ちょっと山あいのだんじりの話題、お届けしました。

| <<前の記事 | 次の記事>> |