30年ぶりの再会!六反のだんじり工務店へ・・・

前回、平野区は六反のだんじりの祭礼の様子をお届けしました。

そのブログの結びに、『修復のため工務店へ搬入』と記述していましたね。

実はその搬入日というのが10月27日(火)だったので、平日ではありますが、ちょっくらその様子を取材させてもらいに行って来ました。

大阪市平野区という区は、市内24区の中でも面積、人口ともに『マンモス区』と呼ばれ、北は生野区の巽、東大阪の衣摺や大蓮と隣接していて、東は八尾市、南は大和川まで、広大な面積を有しています。

区の中心部は言わずと知れた『旧・平野郷』で、杭全神社を中心に江戸時代から変わらぬ町並みを残していますが、その『旧・平野郷』から外へ出ると、八尾市と隣接する東側から南東側へかけてはつい最近まで田畑が広がり、最近になり再開発が進むエリアが広がっています。

長吉六反という地域は、正に今、そんな再開発の真っ最中といった感じの地域です。

午前8時半頃に、六反のだんじりが保存されている『赤坂神社』に到着。

数年前、ちょっと用事で八尾市太田へ出かける際にこの近辺を通ったのですが、その時はまだこんな大きな道路はできてなかったけどなぁ・・・

昔はこの地域はまだ旧村で、赤坂神社もそんな村の中にあった神社やったのに、時代の流れはかくも急速に町の様子を変えて行くんですな・・・

さて神社横の『だんじり収納庫』には、搬出を待つだんじりの姿が・・・

実はワタクシ、このだんじりと直にお目にかかるのは、昭和60年(1985年)の『御堂筋パレード』以来、 まる30年ぶりになるのです!

前回のブログは取材チームの写真から文章を起こしたもの。

その写真に誘発されるようにこのだんじりを見たくなり、本日の搬出日を知ったことで実際の見学と相成りました。

裸の状態で見たかったので、修復される前の状態で見せて頂けるとは、なんともタイムリーな機会ではありませんか!

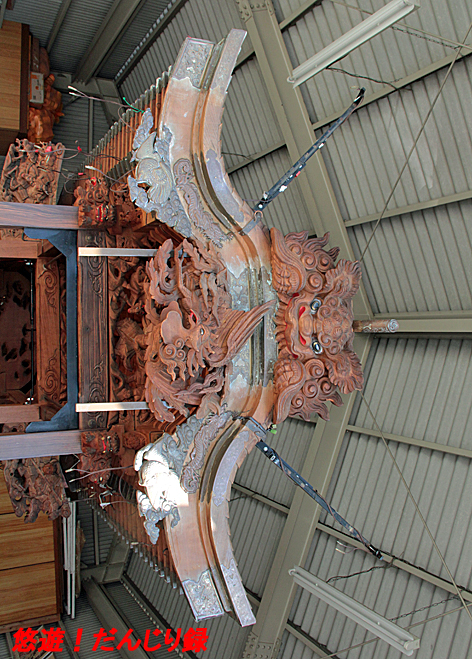

『とんび屋根』と呼ばれる強烈な個性を放つ独特の破風形。

彫師は《彫寅》北野寅蔵の作と聞いていますが、特に『獅噛み』に目が行きます。

どうも後ろの面の獅噛みの方が、神戸市東灘区の田中區のだんじりと酷似していて、《彫寅》の雰囲気出まくりです。

前の獅噛みも《彫寅》の様ですが、かなり精悍な顔つきで、もしや知らぬ間に彫り替えたか?・・・と思うぐらい男前です。

30年前と言えばワタクシも鼻垂れ小僧だったので、『変わった形のだんじりやなぁ』ぐらいしか思っていなかったのです。

今こうしてこのだんじりを直に拝見して、興味深いこと限りナシです。

昭和53年に奈良県の広陵町からここ六反が購入して以来、おそらく大修理は今回が初めてとなるはず。

前回、神戸市東灘区の郡家のだんじりと類似していることを申し上げましたが、もう1台、神戸市兵庫区の和田宮に、『和田宮2』という扱いでこれとよく似ただんじりがあります。

しかしその『和田宮2』のだんじりは、元は『大阪型』であったのを昭和の初めに『神戸型』に改造したとされています。

その昭和の初期というのが、この六反のだんじりの製作年代と重なるので、郡家のだんじりと並んで、同じような年代に作事されたものと推察されます。

さて、そんな事を考えている間に、トラックが到着しました。

だんじり小屋のすぐ前までトラックを接近させての搬出です。

箱棟を外すなどの作業も必要なく、だんじりは同じ平野区の《大市》河合工務店へと旅立って行きました。

河合棟梁より、今回の修復によって寸法や姿見が大きく変わる事はないとのお話を頂き、ほぼ原型通りに修復される様です。

来年、美しくなってまたこの地に戻ってくる事を楽しみに待ちたいと思います。

今回はここまで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |