『無事是名馬』は最高の賛辞!…桑原町だんじり現役を去る 《前編》

11月に入りました!

秋もグッと深まり、朝晩は底冷えするほど寒い日もあります。

そんな11月3日(火祝)・・・

前回のブログでもお知らせした通り、大阪市内では『だんじり in 大阪城』が開催され、25台ものだんじりが華々しく駆け巡りましたが・・・

忘れちゃいません、そんな日の早朝・・・

和泉市では、1台のだんじりがその役割を終え、昇魂式ならびにお別れ曳行が行われていました。

そのだんじりとは郷荘地区の 『桑原町』のだんじり。

今回はこの桑原町のだんじりにスポットを当ててみたいと思います。

昔から、雷様が落ちないように『くわばらくわばら』と唱えますが、その由来となった『雷井戸』のある西福寺が、ここ桑原町にはあります。

そんな桑原町のだんじりは、昭和10年に同町が新調したものとされていますが、ちょっとこれに関しては、後で述べます。

で、大工は岩出秀吉、彫師は玉井行陽により製作されました。

とはいえ、この町も昭和40年代の『だんじり下火時代』には一時期曳かれず、昭和59年に岸和田の《池内工務店》にて大修理を施して復活。

その後も平成15年に再び《池内工務店》にて、また平成17年には《北本工務店》にて修復を経て、今年の祭礼まで活躍してきました。

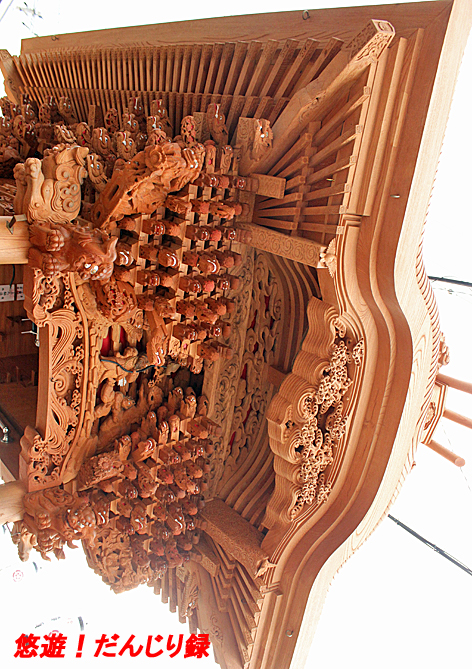

その昭和59年の大修理にて、腰廻りを除くほとんどの部材を新調交換されており、富山県は井波の中山慶春をはじめ、当時の彫師によって彫り替えられています。

昭和10年の新調といわれていたものですが、この新調当時から残されている『腰廻り』の構造を見て頂くと…?

『大連子』と『小連子』が、上下逆さまになっていることにお気づき頂けるでしょうか?

これにより、昭和10年よりは古いであろうと言わざるを得ません。

大正時代に新調された数多くのだんじりは、すでに『大連子』が上に作られており、昭和に入ってから上下逆さまに組まれる事はちょっと考えにくいのであります。

かと言って、玉井行陽 師が責任者となり彫り刻んでいる事から、明治の中期という訳でもなさそうで、明治の末期~大正初期の製作ではないか?・・・というのが、わが社の精鋭取材班による見立てなのですが、さて、真相や如何に?・・・

ではその新調当時の面影を今に伝える、腰廻りの彫物を中心に鑑賞して行きましょう。

↑こちらは正面土呂幕『秀吉本陣へ討ち入る佐久間玄蕃』

彫師の玉井行陽 師は、幕末の慶応2年(1866年)、岸和田の浜の大工、玉屋信吉の子として生まれ、幼名は『熊吉』。

二代目・高松彦四郎(安田卯ノ丸)の弟子として明治期より彫師として活躍。

名門《絹屋》と深いつながりがあり、《絹屋》製作のだんじりには数多く参加し、大正4年製作の岸和田の本町先代だんじり (現在の忠岡、生之町だんじり)は、行陽 師が責任者となり彫り刻んだ代表作。

左目が不自由であったようですが、そのハンデをものともせず、その後も責任者、助を問わず数多くのだんじり、太鼓台等に作品を残し、挙げて行けば枚挙にいとまがありません。

このだんじりも、その年代を解き明かしていく上で大変貴重なだんじりと言えます。

わがモバイルテレビジョン(株)の取材班がこのだんじりを見学させて頂いたのは、9月21日のことで、岸和田祭の翌日でした。

今年で役割を終えるだんじりを拝見させて頂くという事で、大変貴重な機会を与えて頂きました。

桑原町の皆さん、ありがとうございました。

さて次回はいよいよ、このだんじり最後の晴れ舞台、お別れ曳行及び昇魂式の模様をお届けします!

| <<前の記事 | 次の記事>> |