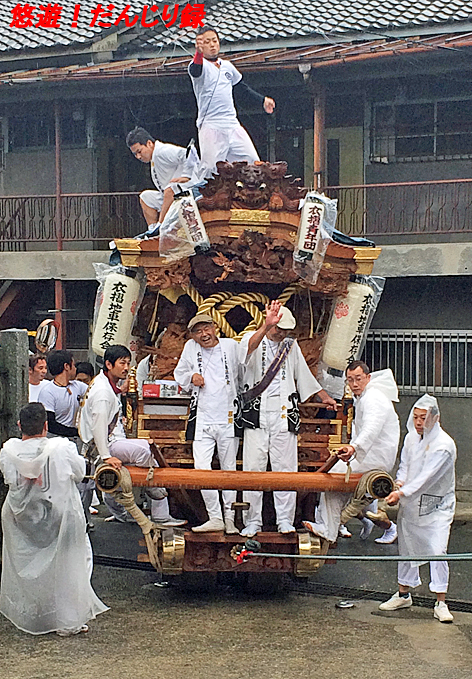

雨の11月…衣摺のだんじりの旅立ち《後編》

前回に引き続き、東大阪市は長瀬地区・衣摺のだんじり についてお届けしていきます。

前回はこのだんじり本体に関するあれこれを紐解いてみました。

どれも確証のあるものではないのですが、だいたいの見立てをまとめてみた感じです。

さて11月8日(日)は、このだんじりの衣摺における引退の日。

朝からシトシトと雨の降りしきる中、午前10時よりお別れ曳行に出発しました。

今年は10月にほとんど雨が降らなかった反動なのでしょうか・・・

11月に入ってから雨の降る日が一気に増えましたね。

その走りとなったこの日、午前中から夜にかけて、一日中雨という久々のお天気となりました。

そんなお天気の中でもだんじりはシートでスッポリ覆ってしまうことを避け、出来るだけだんじり本体がよく見える形で曳行されました。

獅噛みが濡れてしまうのは仕方ないところですが、この地で最後を迎えるこの日、少しぐらい濡れても、隠されてしまうよりはずっと喜ばしい事だと思います。

『秋雨じゃ、濡れて参ろう』

心に沁み渡るではありませんか・・・

お昼の休憩となったところで、だんじりはシートを外され、本来の姿に。

ここでちょっくら、その彫物を鑑賞してみましょか!

大屋根正面の獅噛みです。

この顔つき、目が優しい感じなのですが、厚みといい雰囲気といい、個人的に好きな獅噛みに数えられます。

この獅噛みなどを見ると、《彫清》の雰囲気を感じますね・・・

大屋根正面の拝懸魚は『素戔嗚尊の大蛇退治』。

龍の首が彫り替ええられているのが残念ですが、なかなか秀逸な作品でしょう。

ワタクシ的に一番魅かれるのがこちら。

小屋根の車板『牛若丸の鞍馬山修行の場』です。

こうして車板を傾斜させて組み込むのも、《大佐》がよく用いる手法ではあります。

見送り三枚板の、正面です。

一見、これも『素戔嗚尊の大蛇退治』にも見えなくもないのですが、それは大屋根正面にあります。

肝心な人物の上半身が、いつぞやの修理(平成2年か?)で彫り替ええられてあり、その人物は中国風。

これはおそらく中国の韓信もしくは劉邦の『大蛇退治』の場面と思われます。

いずれにせよ稀な図柄であり、また人物と龍の首が彫り替えというのが、なんとも勿体ない感じがします。

隅障子には桜の木に歌を詠む児島高徳。

小屋根の正面の獅噛みに懸魚も見応えあります。

このだんじり、見送り部分には昭和から平成にかけての間、大阪系のだんじりによくある 『護り』が、サラシによる網状に編まれていて、この三枚板正面の彫物は、長年お目にかかれないものでした。

平成も年を追うにつれ、次第に『護り』をサラシで編まなくなった事で、見る事ができるようになったのです。

ワタクシ若かりし頃、何気に近寄って見たこのだんじりの彫物の良さに、当時は驚いたものでした。

さて午後も降り止まぬ雨の中、お別れ曳行は続きます。

午後3時頃、ようやく神社前に到着しただんじりは、そこから八尾街道を経由して、車両の出入口から神社の中へと参入。

普段の祭礼時の宮入りは鳥居前に並べるのですが、こんな特別な日は境内の中へと入り、拝殿前に付けられます。

去りゆくだんじりの名残を惜しむかのような涙雨の中、昇魂式。

やがてだんじりは、岸和田の《地車製作 隆匠》のもとへと運ばれて行きました。

嫁ぎ先は、東大阪市の『盾津(北江)地区』にある鴻池となるそうです。

次の地でも末永く愛され、活躍されますように・・・

さて来年の秋に完成する予定の新調だんじりは、《地車製作 隆匠》にて製作だそうで、彫物は《辰巳工芸》が担当するそうです。

新調だんじりの完成も、楽しみにしておきましょう。

今回はここまで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |