ここに蘇った『まぼろし』のだんじり彫刻…《前編》

今年は秋が長ったですね~。

9月が涼しくて10月が秋晴れで、そして11月は暖かかった。

各地でだんじりシーズンがピークを迎える季節としては、ある種理想的な気候だったと言えるでしょう。

さぁそんなだんじりシーズンも、とうとう終了してしまった感じです。

この時期、だんじりの引退や修理のための抜魂式、工務店への搬入などの話題はまだありますが・・・

今回お届けするのは、遥か昔に思いがけず祭の表舞台から姿を消しただんじりの面影に迫ります。

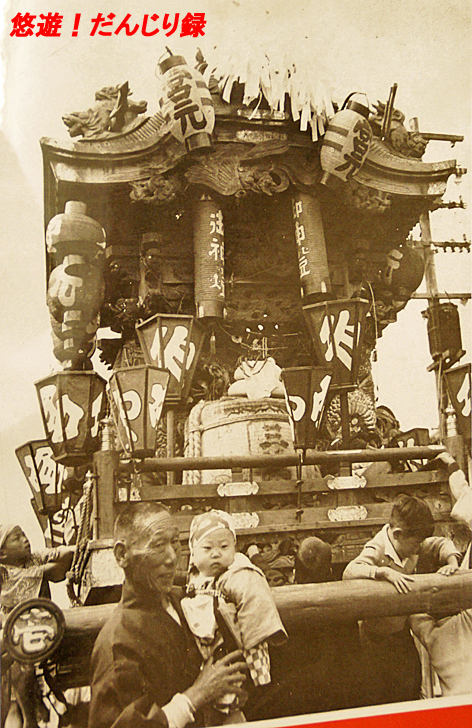

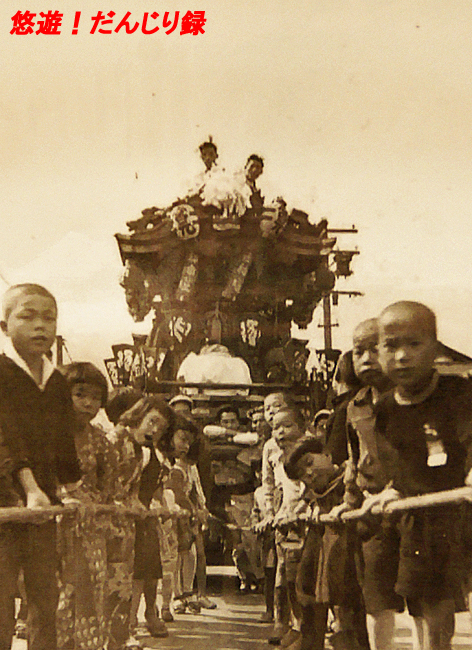

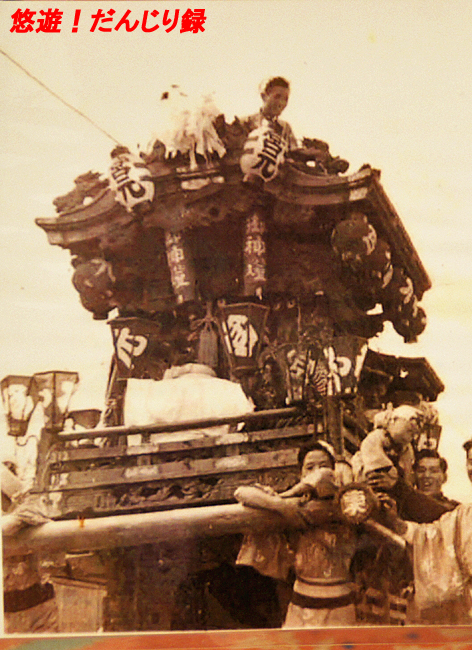

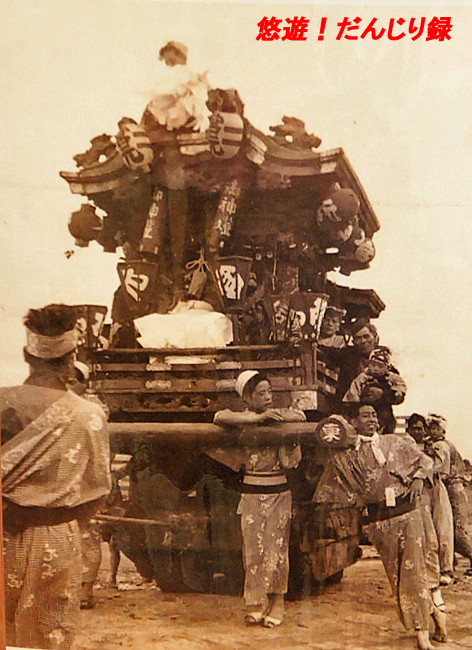

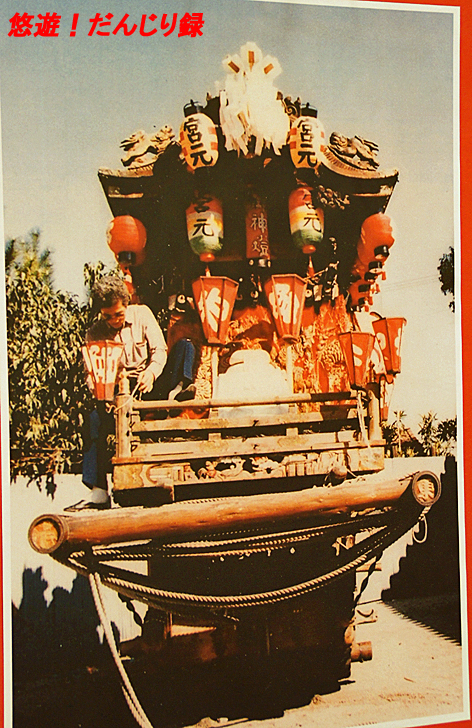

それがこちらの写真なんですが・・・

これはですね~、奈良県は大和高田市の『宮元』のだんじりの、在りし日の姿を記録したものです。

おそらく昭和の20年代末期から昭和30年代にかけての写真と思われます。

氏神は大和高田市の中心部、JR高田駅の東側に鎮座している天神社。

現在も祭礼には『本町壱(本壱)』や『高田』、さらに『大和地車保存会』のだんじりが曳き出されています。

ここ大和高田市に現存するだんじりの多くは、堺市あたりから流れてきたものが多く、ここ『宮元』のだんじりも『擬宝珠勾欄式・堺型』で、通称『箱だんじり』と呼ばれる形式のものでした。

形態から推察するに、江戸末期から明治10年頃までの製作と思われ、大工は堺の《萬源》こと木村一門、彫師も堺の名門《彫又》一門であろうと見立てられています。

購入先は現在の広陵町の馬見であると伝えられていますが、泉州や摂津方面からの購入との説もあり、詳細は不明です。

いずれにせよ、堺の祭礼にて活躍していたもので、明治29年のいわゆる『堺だんじり騒動』をきっかけに活躍の場を奪われ、堺から各地へと流出して行った多くのだんじりの一つでありましょう。

『宮元』という呼び名はいつ頃から呼ばれているのかは定かではありませんが、昭和の後半頃には東一丁目~4丁目、本郷一丁目~三丁目、駅前一丁目・二丁目、高砂町一丁目・二丁目、八幡筋一丁目、曙一丁目・二丁目、天神橋筋の合計15町が連合で運営していたそうです。

このだんじりは昭和の終わりか平成元年頃まで曳行していたそうですが、その後、修理のためとある工務店(だんじり専門の大工ではなく、おそらく地元の?)に依頼し、解体までは進められたものの、その後の諸事情により修理は行われず、解体されたままの状態で返却されたそうです。

そのまま『宮元』のだんじりは平成5年頃に廃絶。

こちらのカラー写真は、その在りし日の中でも晩年に近いものと思われます。

解体された部材は焼却処分されたのではないか?・・・と言われていたのですが・・・

今年の11月!

大和高田市文化会館にて行われた、第57回『大和高田市美術展覧会』の特別展にて、この『宮元』のだんじりの彫物が展示され、その多くが現存していたことが判明しました!

とゆー訳で次回は!・・・

その現存していた彫物を、じっくりご覧頂こうと思っております!

今回はここまで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |