ここに蘇った『まぼろし』のだんじり彫刻…《後編》

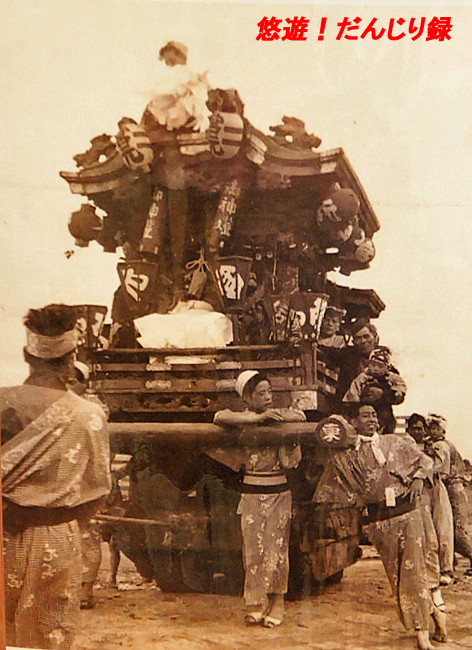

奈良県は大和高田市の『宮元』のだんじり。

平成の初期に、修理のため一度は解体されたものの、その後の諸事情により組み立てられる事なく廃絶となった、『まぼろし』のだんじり。

焼却処分されたのではないかと思われていた、そのだんじりの彫物の多くが、現存していた!

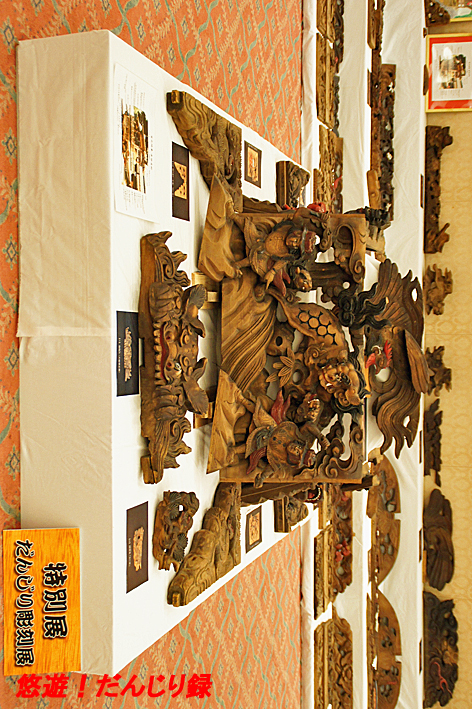

今年の11月、大和高田市文化会館にて行われた市展にて、『特別展』という枠を設けて、その彫物が展示されました。

では早速それらを見て行きましょう!

ざっとこれが全景。

すべての部材が揃っている訳ではありませんが、かなりの数の彫物が残されていました。

一番真っ正面に据え置かれていたのが、大屋根正面の虹梁、すなわち車板の下にあたる部材で、『武者に唐獅子』

唐獅子を真ん中に、その両側に配置された武者の服装が、ずいぶん変わった出で立ちをしています。

頭には花笠というか花帽子をかぶり、服装は中国風。

あまり見かけない図柄であります。

こちら大屋根正面の獅噛みは片目が欠損していますが、平野区の脊戸口町や細田のだんじりに雰囲気が似ており、西岡の獅噛みっぽい雰囲気です。

見送り三枚板の右とされるのが、『悪鬼を払う鍾馗さま』で・・・

同じく左とされるのが、『和藤内の虎退治』です。

そう、近松門左衛門の人形浄瑠璃『国性爺合戦(こくせんやかっせん)に登場する、和藤内。

太鼓台の担ぎ唄『虎追うて走るは 和藤内』の、和藤内です。

見送り三枚板の正面が『石橋(しゃっきょう)』の場面なのですが、その彫物は現存していないのか、見当たりません。

いずれにせよ、現在となってはあまり彫られる事のない、製作当時ならではの『遊び心』というか、題材選びに束縛を感じない自由さがありますね。

これは屋根の両端、軒の上に配置される部材。

便宜上『提灯持ち』とか呼ばれる部材ですが、提灯を持つ仕様にはなっていない唐獅子です。

これはおそらく大屋根後ろ側の車板にあたる部分でしょう、『猩々』が大瓶の酒を煽っています。

現在、大和高田市に現存する『本壱』や『高田』それに『奥田』などのだんじりもかなり見応えのあるものですが、この『宮元』のだんじりも、それに負けず劣らずのだんじりであったことが伺い知れます。

当時の時代背景や事情などを加味すれば致し方のない事なのでしょうが、修復途中で復活を成しえず、そのまま自然消滅のように廃絶に至った事が、今更ながら残念でならない気持ちになります。

まぁ、今からこのだんじりを復元など、雲をつかむような話でしょう。

せめてこの彫物を、未来永劫できる限り大切に保存して頂きたい。

それはワタクシ含め多くのだんじり好きの切なる願いであります。

今回の貴重な機会に、『まぼろし』とされてきただんじりの彫物が現存していた事が明らかになり、それだけでも大変意義深い事でありました。

今回はここまで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |