大東市御領・・・そのだんじりの往く道 《前編》

とうとう12月・・・

師走を迎えてしまいました。

信濃屋です。

『1年なんてあっと言う間』・・・なんて言葉はよく耳にしますが、年齢を重ねるごとに、その早さがどんどん加速してゆくのについて行けなくなってきました。

とは言え、1年12ヶ月あるうちのまだ12分の1が残ってますさかいになぁ、最後の最後まで走り抜けて行かなあきまへん。

さて、当サイトのDXコンテンツに、『地車新調情報』と『地車修理情報』があるのは折につけ触れていますが、この『地車新調情報』では、現在発表できるもので6年先の情報までを網羅しています。

まぁそんな未来の事はさておき、さしあたって来年完成予定の新調だんじりを見ていきますと・・・

今年の新調だんじりが4台であったのに対し、来年は6台の新調だんじりが完成予定となっています。

さらに東大阪市の衣摺がここに加わりますので、7台のだんじりが完成予定という事になります。

その中に・・・

大東市『御領』の文字を見ることが出来ます。

今回は、この『御領』のだんじりについてあれこれ書き綴ってみたいと思います。

こちらが御領の、今年まで活躍していただんじり。

大東市の南郷地区(旧・南郷村)にあり、『北河内型(讃良型)』のだんじりです。

江戸時代末期~明治の初期の作とされていて、大工は不詳です。

『北河内型』のだんじりには珍しく、小屋根下の見送り三方には三枚板の彫物が施されてあり、また土呂幕にも彫物が。

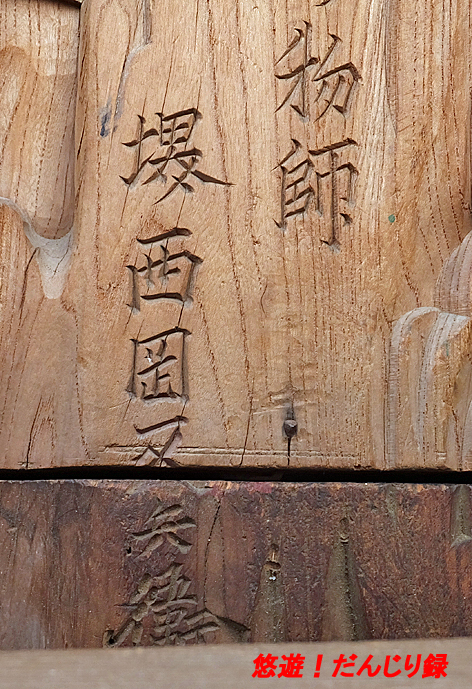

そしてその彫師なのですが・・・

どうやら複数の手が入っているようなのです。

もともと巨大な『北河内型』のだんじりの彫物というと、屋根廻りを中心とした部分にメインとなる彫物を施し、あとは脇障子や勾欄合、縁葛ぐらいまでです。

御領のだんじりの場合、そうした部分の彫物は《彫清》一門のものとされています。

三枚板や土呂幕については後から付け加えられたと見て良いでしょう。

彩色に関しては、もっともっと最近の事だと思いますよ。

正面の舞台柱の前に据え置かれた『花台』の下の部分に『西岡又兵衛』の銘が刻まれてあり、ご存じの方も多いでしょう堺の名門《彫又》一門であります。

おそらく三枚板と土呂幕を、《彫又》西岡又兵衛によって彫り加えられた時に、この花台も添えられたのでありましょう。

実はこの御領のだんじり、ワタクシはとある機会を得まして今年の2月にちょっと見学させて頂いていたのです。

そう、かれこれ1年になるんですな。

今年のだんじりシーズンが始まる前にこのだんじりを見学させて頂いてから、今はもうだんじりシーズンを終了して、年末なのですから、ホンマに1年は早いです。

だんじり小屋の天井が低く、だんじりを小屋に収める時にはこうして箱棟を外して保存されています。

それでも!・・・

この御領のだんじりは、他の『北河内型』のだんじりに比べたら、少し小振りな部類に入るのだそうで、

『ええ?これでもまだ小さいの?』

と思ってしまうぐらい、『北河内型』のだんじりは奥が深いであります。

さて、その三枚板や土呂幕の彫物がいつの頃に彫り加えられたのかですが・・・

長くなったんで次回に譲ります。

こういう古いだんじりに秘められた謎に迫るのは、興味が尽きませんね。

| <<前の記事 | 次の記事>> |