すんまそん!…間違うてまーした!

ワタクシとて、まだまだ『だんじり勉強中の身』であり、何もかも詳しい訳ではないのは昨年の春にこのブログを受け継いだ時からお断りしてきたことではありますが・・・

ちょっとシャレにならん間違いを犯してしまいましたね。

以前このブログにて、奈良県・大和高田市で曳かれていた宮元のだんじりの彫刻が展示された話題をお届けしましたが・・・

そこでとんでもない間違いを犯しておりました。

少々の間違いなら、後でこっそり修正しておいて、何食わぬ顔も出来ますが、今回の間違いはちょっと根本から書き直す必要があると判断し、ここに再ブログとして掲載するものであります。

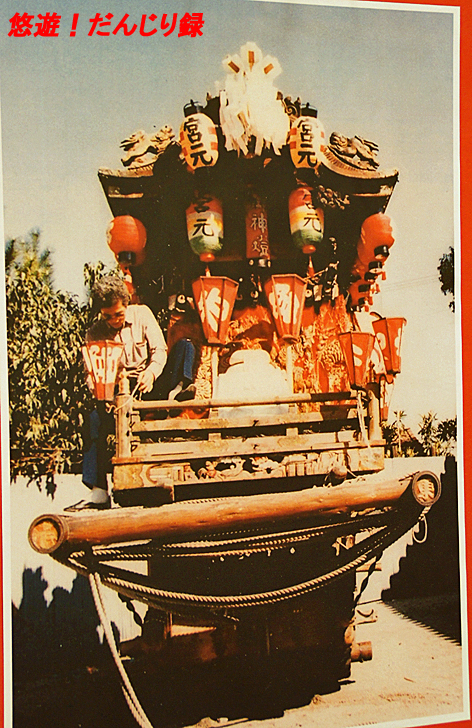

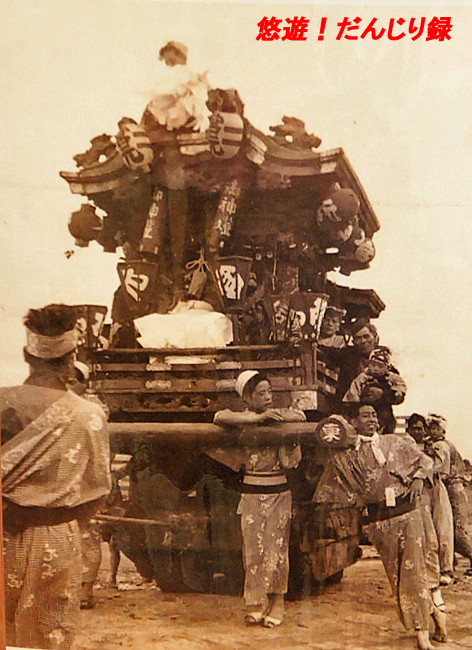

平成の初期まで曳行されていたものの、その後修理のため解体され、諸事情により組み立てられず、廃絶に至った『まぼろしのだんじり』、宮元。

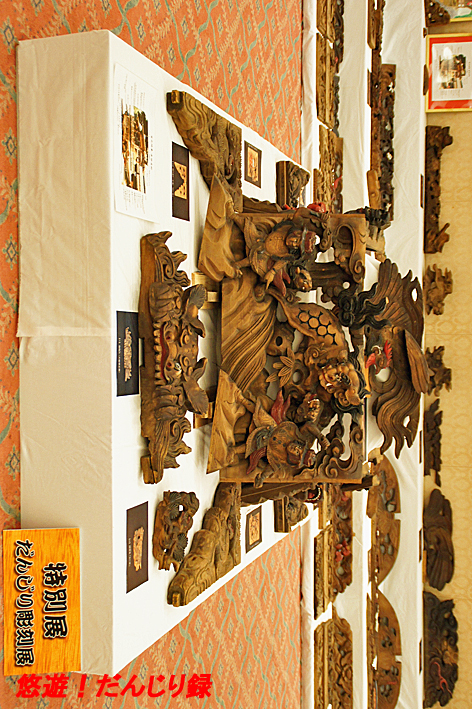

一時は焼却処分されたと思われていた彫物の多くが、実は残されていました。

その、今は亡き宮元のだんじりの彫物が、今年の11月、大和高田市文化会館にて行われた『市展』において、特別展示されました。

ここまではいいんです。

ワタクシが、やってはならない間違いを犯したのはこの次。

この彫物を車板の下の虹梁として紹介したことです。

これは見送り三枚板正面の『石橋(しゃっきょう)』であり、ワタクシが『見当たらない』とまで記述していたものでした。

こらー!どこがやねーん!

お前の目は節穴か!

その通りでございます。

節穴でございました・・・

まことに申し訳ござらぬよ・・・

どこをどう血迷って、これを『武者に唐獅子』などとのたもうたのか・・・

今となってはお恥ずかしい限りですが、見誤って書いてしまったものを、今さら隠したりも出来ますまい。

ここに謹んで訂正させていただくものでございます。

『石橋(しゃっきょう)』とは、日本では主に能楽の演目にある中国の説話。

中国、インドの仏跡を巡る旅をしていた寂昭法師が、中国の清涼山(しょうりょうぜん)にある石橋の近くに辿りついた時、一人の少年が現れてこう言うのです。

『この橋の向こうは文殊菩薩の浄土であり、この橋は長く狭く、なおかつ深い谷に架かっていて、容易に人が渡れるものではありません。

ここで待てば奇端を見るでしょう』

と告げて、その少年は姿を消します。

寂昭法師が待っていると、橋の向こうから文殊菩薩の遣いである唐獅子が現れ、牡丹の花とたわむれ舞を舞った後、文殊菩薩の乗り物である獅子の座へと戻るというもの。

ワタクシの記憶に新しいのは、滋賀県・大津市の『大津祭』に曳き出される曳山の中に『石橋山(しゃっきょうやま)』というのがあり、それに載せられた『からくり人形』が、その『石橋』を演じてみせます。

曳山の名前に『石橋』を冠しているので、印象に残りやすいのです。

だんじり彫刻にも『石橋』はちょこちょこ登場するのですが、パッと写真を紹介できるのは、河内長野市は松ケ丘のだんじりの、大屋根正面の懸魚。

昨年11月の抜魂式の日に、ワタクシもこのだんじりは見ていたはず。

にも関わらず今回の見誤りは、もはやだんじりブロガーとしては失格・・・と、言わざるを得ない失態でしょうなぁ。

以前のブログにて誤って記述した部分に関しては、ここに訂正して書き加えることで、これを正規の記述として替えさせて頂きます。

と同時に、ワタクシ自身の勉強不足と見識不足を露呈してしまったことへの反省とさせて頂きます。

まぁ、取り繕っても仕方ないので、敢えて自分の未熟さを白日のもとに晒すことで、今後への戒めにさせて頂こうと思っております。

ブロガー交代?

いえいえ!・・・なんのこれしき!

まだまだ続投させて頂きます。

こう見えてもワシゃ~図太いし、ハートも強いわよ。

間違いは、それを正すために未来がある。

間違いから学ぶものもあり、今後の糧にもなります。

失敗を恐れていては前には進めないので、これからも勉強しながら、また細心の注意をはらいながら、ブログは続行して参ります。

では今回はここまで~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |