このだんじりを見ると僕は今でも・・・

12月やというのに台風が発生したことに驚いております、信濃屋です。

先週末バタバタしてまして、ちょいとブログの更新が遅れてしまいました。

今週はあと2発ね!

さてこの時期になりますと、次第に『時事ネタ』は底をついてきまして、またコラム的な内容か、掘り出しネタに移行してくるのですが・・・

今年のネタの中で、書こうとしていてこぼれているネタ、忘れているネタはないか、あればまた整理して書こうと思うのですが・・・

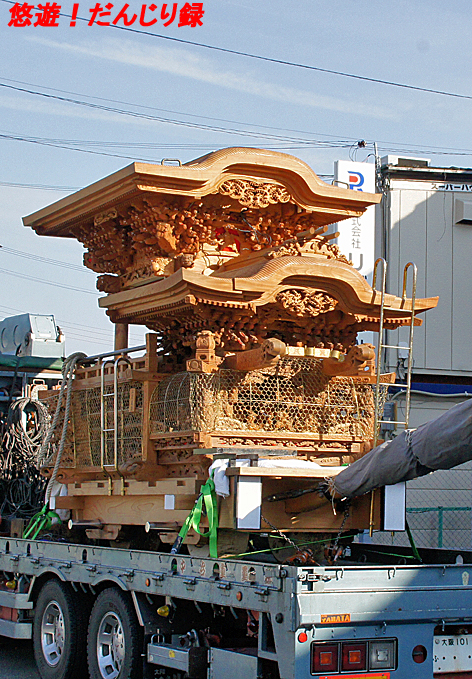

今回はまだ、秋祭りを終えて修理に入るだんじりの話題です。

こちら!

東大阪市は『盾津(六郷)地区』の、本庄(ほんじょ)のだんじりです。

懐かしい、懐かしい。

ワタクシにとっては馴染み浅からぬ、懐かしいだんじり。

平成9年の祭礼より、ここ本庄のだんじりとして活躍しているこのだんじり、前年の平成8年までは泉大津市・穴師地区の池浦町のだんじりとして活躍していました。

穴師地区と馴染みの深いワタクシとしては、今でもこのだんじりを見ると、池浦町で活躍していた頃の勇姿を思い出さずにはいられません。

今回この本庄のだんじりは修復のため、11月29日(日)に抜魂式が行われ、岸和田の《植山工務店》へと旅立ちました。

このだんじりは昭和3年に製作されたとされ、大工は山内安太郎、彫師は一元正、金山源兵衛となっています。

岸和田は作才の古物商《氏原氏》にて展示されていた3台のだんじりの内の1台で、同年に池浦町が購入したとか。

昭和50年代後半に《植山工務店》にて大型化の修復が施され、現在の姿見に落ち着きました。

こちら、均整のとれた美しい切妻造りの屋根は、植山工務店によるもの。

幾度か修復は行われていると思いますが、この美しい屋根のフォルムは変わらず健在。

ここ本庄では、先代だんじりを現在の東大阪市は稲田上町へと売却し、このだんじりを購入してからは本格的な『泉州式の曳行』へと様変わりを遂げました。

それまで東大阪市内にも数台の『岸和田型』(下地車)は存在しましたが(角田・菱屋東・玉串など)、だんじりの周囲には担い棒を巡らし、屋根の鬼板は獅噛みに替えられるなど(角田は鬼板のまま)のアレンジが施され、曳行方法もこの地域独特のものでした。

平成3年に、お隣の『成和地区』の寺島が岸和田市の八幡町から『岸和田型』のだんじりを購入し、担い棒は組まず、鬼板も取り替えずに曳行を始めました。

但し、『本格的な泉州式の曳行』・・・とまでは行かなかったようで。

そういう意味では、現在の東大阪市、特にこの『六郷地区』に於いて盛んとなった『泉州式の曳行』も、その草分けとなったのは本庄でありましょう。

↑この写真は同じ六郷地区の角田のだんじり

このだんじり購入から18年を数える現在、本庄の遣り廻しもずいぶん上達し、勇壮で豪快な曳行を見せるようになりました。

また遣り廻しに適した道路や交差点が数多く存在したことも、この地に泉州式の曳行を根付かせた要因の一つかも知れません。

さて、今回久しぶりに、古巣の《植山工務店》へと搬入されただんじり。

《植山工務店》には池浦町のだんじりに参加しておられる職人さんも居られ、懐かしいだんじりとの再会となったようです。

古巣で新しく生まれ変わり、また来年、その姿を見せてくれる日を楽しみにしたいと思います。

今回はここまで~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |