今年のこぼれネタシリーズ①・・・河内国分にこの1台あり!

年の瀬が迫って参りました。

世間では『年末ジャンボ宝くじ』の一等賞金がついに10億円に到達だそうですよ。

この間も某・彫師さんが、布施あたりでよく当たりが出る売り場があるとかで、わざわざそちらへ出向いて宝くじを買われたそうです。

誰とは申し上げませんが・・・当たるといいですね~。

さて、世間では『宝くじ』たけなわですが、当サイトでは今年も年末恒例、『お年玉キャンペーン』を開催中です。

この『お年玉キャンペーン』では、だんじりカレンダーを30名様、『泉州物語』1年分を20名様にプレゼント!

アナタの来年を、1年通してお供する賞品をご用意しておりますので、会員の皆様どしどしご応募下さい!

では、ブログ本編へと参りましょう。

ぼちぼちこのブログでも、今年1年を振り返ろうかと思うのですが、それより、シーズン中に色々と重なって、書こうと思っててまだ書いてなかったネタがないか、今年の写真たちを掘り起こしておるのですが・・・

そんな中から、今回はこんな話題をお届けしましょかね。

堺市内のほとんどの地区では秋祭本番の真っ只中、さらに泉州十月祭礼の地区ではほとんどの地区で試験曳きが行われるという、10月4日(日)・・・

まぁだんじりシーズンの中でも特に数多くのだんじりが曳き出されるそんな日の朝から、修復を終えて入魂式を迎えただんじりもありました。

こちらのブログでは、泉大津市の出屋敷と下之町が同じ日の時間差で入魂式を行なった話題を、そのときの時事ネタとしてお届けしましたが・・・

同じ日、実は柏原市のこの町でも、だんじりの修復を終えての入魂式が行われていました。

それが、国分神社の氏子である『昭和町』です。

ここ河内国分は、柏原市の中でも大和川より南側にあたり、もとは『南河内郡国分町』でありました。

現在のJR柏原駅周辺を中心とした『旧・柏原町』と合併して『柏原市』となった経緯があります。

そのため、現在の柏原市は『中河内』に分類されていますが、ここ河内国分は今でも『南河内郡』としての名残りをとどめています。

そのためか、国分神社の祭礼に曳き出されるだんじりは富田林や河南町など『南河内』のだんじりと同じく、曳き唄を唄いながら曳き廻す形式を採っており、東町と昭和町は、『石川型』(俄だんじり)であります。

とはいえ、いずれも平成に入ってからの復活であり、昭和の終わり頃は国分のだんじり祭は途絶えていたのです。

そんな国分にだんじり復活のきっかけを作ったのは、この昭和町で長年だんじりに携わってきた塩路鐡砲水さん。

(写真がなくてすまんこってす…)

この方が昭和59年に作った手作りだんじりが、『国分連合青年団』のだんじりとして活躍し、それが現在の各町のだんじり購入、復活へと繋がっていったのです。

そんな塩路鐡砲水さんの居てはる昭和町、平成6年に東大阪市の若江西部から購入したのが、この『石川型』のだんじり。

若江では昭和の始め頃に、富田林の寺内町から西部がこのだんじりを購入したのが、若江のだんじり祭の先駆けであり、現だんじり購入に伴い、ここ国分昭和町に売却しました。

昭和町ではこのだんじりで本格的な復活を果たし、現在まで曳行してきました。

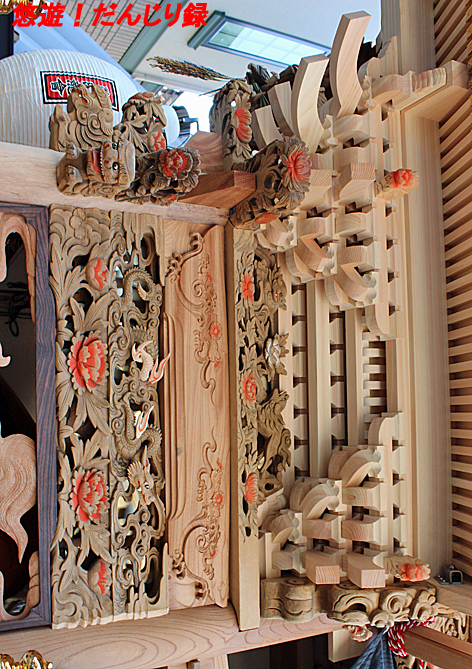

製作年代、大工、彫師とも不詳でありますが、富田林方面で製作されたものであろうとされ、おそらく富田林方面で活躍した大工一門《新堂大工組》の製作ではないかと思われます。

この度、文化庁の『地域活性化事業』の認定を受け、岸和田の《大下工務店》により復元修理がなされました。

新しく組み込まれた部材に混じり、古い彫物も健在です。

このだんじりは長らく個人宅の敷地にて保存されてきましたが、数年前にだんじり小屋が完成。

その小屋の隣の敷地にて入魂式が執り行われました。

が・・・、昭和町といえばこの人!

塩路鐡砲水さんの姿は、この日は見られませんでした。

しかし、地域の人々の喜びはいくばくも変わらず、入魂式の後、町内をお披露目して廻る姿は、とても晴れやかなものでした。

このだんじりがますます地域に愛され、末長く曳かれることを願います。

昭和町の皆さん、遅ればせながらではありますが、おめでとうございます。

今回はここまで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |