鴻池のだんじり旅立つ

ワタクシ、このブログを引き継いでからというもの、この地域のだんじりについて触れるのは初めてです。

だん馬鹿さんは、もしかしたら過去のブログで触れてたかな?

でもワタクシの記憶にはないんですね~。

東大阪市の盾津(北江)地区の・鴻池のだんじりが、来年、同じく東大阪市の衣摺から先代だんじりを購入するに伴い、現だんじりの昇魂式が行われましたので、ちょいと見て参りました。

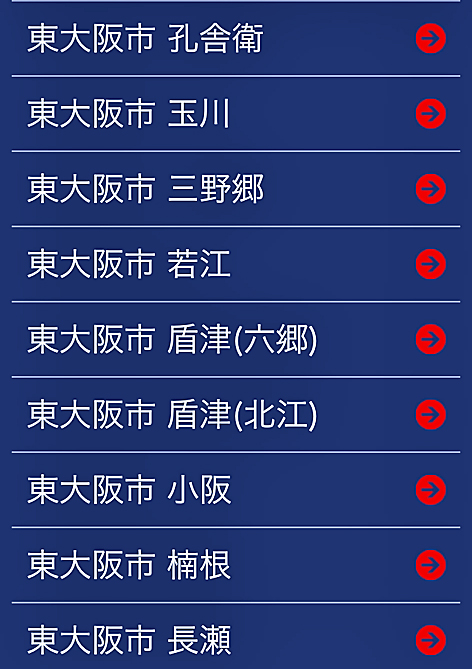

当サイトの『各町のだんじり』のコンテンツを参照して頂ければ分かるとおり、東大阪市の『盾津地区』は、その中も『六郷』と『北江』に分けられています。

いわゆる『盾津中学校』の旧校区ゆえ『盾津地区』なのですが、だんじり的には『六郷小学校』の旧校区となる地域と『成和小学校』の旧校区となる地域では別の祭礼を行なっているため、この分け方をしています。

現在はもっと学校も増えてますけどね・・・

また『六郷』はだんじり祭が非常に盛んであることで、それに比べると『北江』は少し目立ちにくいというか、影に隠れがちな印象は否めず・・・

そう、ワタクシ自身もほとんど足を向けたことのない地域なのですわ。

地域の氏神・『産土神社』の秋祭には7台のだんじりが参加します。

鴻池のだんじりもその1台で、平成4年に八尾の《彫忠》によって製作された、比較的簡素なだんじりに分類されます。

年末も押し迫った12月20日(日)、このだんじりの曳き納めをかねて、午前9時にだんじり小屋を出発。

昇魂式のため、産土神社までの道のりを曳行されました。

さてその風景を見ながら、ここ鴻池にまつわるお話を紐解いて行きましょう。

JR学研都市線『鴻池新田』駅を中心に広がる鴻池、及び北江校区の地域は、その名を聞いて分かるとおり、『鴻池善右衛門』によって新田開発された地域です。

江戸時代初期、もとは伊丹の酒造屋の八男坊として生まれた初代・鴻池善右衛門(正成)が、大阪の今橋で両替商として財をなし、上方で随一の大財閥となります。

現在、NHKの朝ドラ『あさが来た』のヒロイン・あさの生家、今井家のモデルは、のちの『三井住友銀行』となる三井家でありますが、それとタメを張る大財閥、鴻池一族。

その初代から数えて3代目となる鴻池善右衛門(宗利)が、宝永元年(1704年)に大和川の付け替え工事を行い、その際に生じた土地を新田開発します。

そうして生まれたのがこの鴻池新田であり、その維持管理を行うための事務所として建造されたのが『鴻池新田会所』であります。

この建物は現在も史跡として残され、国の重要文化財として指定されています。

さて、歴史的な話ばっかりでなかなかだんじりには到達しませんが、昇魂式に向かうだんじりは、氏神である産土神社に到着しました。

鴻池のだんじり小屋から約1キロ半ほどの道のりを曳行してきて、このだんじりを曳くのはこれが最後となります。

鴻池のだんじりとしては、昭和30年代まで町内が東西に分かれてだんじりを所有していたらしいのですが、やがて廃絶。

もとは東側の地域が平成4年にこのだんじりを購入してから、祭礼が復活。

以来『鴻池のだんじり』として23年間、活躍してきました。

このだんじりは、平成7年に見送り三枚板を、平成10年に土呂幕を追加しているそうで、平成20年には《金剛組》にて、足廻りを改修しています。

町内は非常に狭い道が多く、来年よりこの地域のだんじりとなる衣摺の先代だんじりも、この地域の路地を通らせるのはなかなか大変であるかもしれません。

それでも、この地域に念願の『本だんじり』がやって来ることは非常に喜ばしく、その搬入、そして入魂式、お披露目と、来年は楽しみなことが控えています。

ひとまず、今年まで鴻池の地域で活躍し、地域にだんじりを根付かせてくれたこのだんじりには、

『お疲れさま、ありがとう』

の言葉を贈りたいと思います。

今回はここまで~。

| <<前の記事 | 次の記事>> |