クリスマス前に修復完了!《前編》

今年も始まって間もないというのに、1年の24分の1が早くも過ぎ去ってしまいました。

ね!・・・こんな事からも1年なんてあっと言う間だってこと、実感できるでしょ?

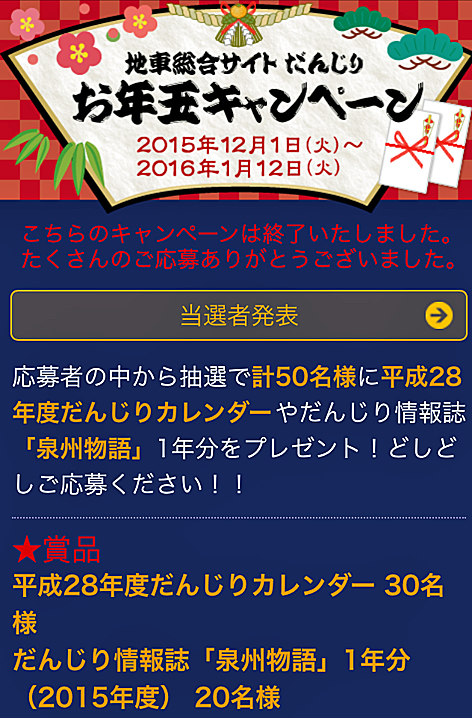

先日、1月12日をもちまして、当サイトで行なって参りました『お年玉キャンペーン』を、締め切らせて頂きました。

当選者は当サイト上で発表しておりますので、ぜひご確認下さい!

で、当選された皆様には当社より連絡を差し上げ、賞品をお届けするためのご住所やお名前などをお伺い致します。

『0663』で始まる番号から着信がありましたら、おそらく当社からのものと思いますので、ヨロシクお願い申し上げます。

さてさて、ブログの方は更新が不定期になっておりますが、遅ればせながら今週分の2回を更新して参ろうと思います。

ちょっと昨年に話を戻すのですが、クリスマス前の12月23日(水祝)・・・

ワタクシ好みの『北河内型(讃良型)』のだんじりを拝見してきましたので、その話題に触れたいと思います。

大東市・西宮(深野北)のだんじりが、このほど岸和田の《植山工務店》にて修復を終え、この日町内へと搬入、午後から入魂式が行われました。

位置的な事からお話すると、西宮と呼ばれる氏神・菅原神社は、大東市の北側に位置し、深北緑地の南側にあります。

だんじり小屋は神社の境内。

同じ菅原神社でも、宮前に6台のだんじり小屋がズラリと並ぶ『三箇菅原神社』は、川を隔てた西向いにあります。

さて、修復を終えただんじりは、四條畷警察署(大東市に大東警察署はないのです)のすぐ東にある、深野北小学校・跡地のグラウンドに到着していました。

ちょうど大屋根を載せるところ。

大屋根がかぶさる前に、正面車板を拝んでおきましょう。

やがて大屋根が乗せられ、箱棟もともに、獅噛みが取り付けられると、だんじりとしての姿見があらわになります。

このだんじりの製作年代は不詳とされているのですが、もとは寝屋川の木田のだんじりであったと言われており、おそらく幕末頃~明治の初め頃に製作されたものではないでしょうか?

大工は不詳、製作当初の彫師は《花岡》一門であったそうです。

明治30年に《彫清》一門の手により改修が加えられています。

この大屋根正面の獅噛みは《彫清》のもの。

小屋根の獅噛みも《彫清》のものに間違いないですが、大屋根後面の獅噛みは明らかに違いますね。

それにしてもこの前後の獅噛みは、ワタクシが愛してやまない顔つき。

大好きな獅噛みの一つに数えられます。

また土呂幕の獅子も《彫清》の作品なのですが・・・

残念ながら土呂幕の真ん中を担い棒によって遮られているのですが、この獅子も絶品です。

下から覗き込んだらこんな感じ。

そして、ワタクシが個人的に目にとまったのが、こちら小屋根の懸魚。

これはどこかで見たことがある。

そう!

心持ちなんとな~くではありますが、生野区は鶴橋の小屋根の拝懸魚と・・・まぁ年代も違うし左右の向きも違うのですが、同じ飛龍を題材に用いた小屋根の拝懸魚という部分で、似たような雰囲気を感じます。

探せば他にもあると思いますけどね・・・

なかなか味わい深いだんじりなので、次回もこのだんじりについて、もう少し深く見ていきたいと思います。

(次回に続く)

| <<前の記事 | 次の記事>> |