申年にちなんで『お猿さん』紀行・・・

緊急・信濃屋ウェザーニュースです!

今週末から来週にかけて、10年に一度と言われる大寒波が襲来する模様です!

積雪、路面の凍結、また水道管の凍結などの恐れがありますので、十分注意しましょう!

さて、お正月頃までは季節外れの暖かさが続いていた今年の冬ですが、『えべっさん』を過ぎた辺りから、ようやく本格的な冬に入りました。

そう思った途端、この大荒れの天気に見舞われておりますが、そんな今年は『申年』なんですね!(エライ強引な…)

そんな『申年』にちなんで、だんじりに彫られた お猿さんの彫物をちょいと見てみましょう。

お猿さんというと、だんじりの彫物のメインに据えられる事はめったにありませんわな。

『上地車』の場合だと、特に小屋根の懸魚に、鷲と一緒に彫り込まれる場合が多いですね。

こちらはちょっと前に紹介した寝屋川市・打上(上)のだんじりの小屋根・拝懸魚。

これは東大阪市・川田のだんじりの小屋根・拝懸魚。

こちらは西淀川区・野里の『中神車』の小屋根拝懸魚。

3匹のお猿さんが鷲にいたずらしてます。

奄美大島で被災した、『原野農芸博物館』所有のだんじりも、小屋根の拝懸魚には『鷲に猿』の図柄が・・・

こちらも猿がやんちゃしてて、鷲が迷惑そうに猿を睨んでますね・・・

福島区・海老江西之町のだんじりは、大屋根正面の拝懸魚に『鷲と猿』がありますよ・・・

モチロン、探せばもっともっと出てくるとは思いますけどね!

西淀川区の『中神車』と言えば、中央の欄間に『岩見重太郎の狒々退治』の図柄があります。

同じ図柄は岸和田市の上松町の正面土呂幕にもありますが、『狒々』はまぁ、猿の怪物とも言われていますが・・・

ひとまず『お猿さん』ではないわな・・・

『下地車』(岸和田型)でお猿さんの彫物というと、番号持ちや後旗を受ける『旗台』などに『見猿・言わ猿・聞か猿』の題材が彫られている場合があります。

また平成3年に新調された春木宮本町の旗台のように、目を開け、口を開け、耳を開いている三匹の猿を彫った『見太郎・言う太郎・聞い太郎』という彫物もあります。

(その写真がすぐに出なくてスイマセンね…)

こちらは堺市・片蔵のだんじりの台に彫られた猿。

またこちらは『岸和田型』だんじりの土呂幕です。

堺市・八田南之町の左土呂幕の片隅に、お猿さんがさり気なく彫り込まれています。

片蔵の台と、八田南之町の土呂幕のお猿さんは、現在岸和田市の本町にて『賢申堂』の看板を掲げる彫師・河合賢申 師の作品です。

本名が河合申仁さんで、昭和43年生まれで今年は『歳男』。

お名前に『申』の文字が入っているという事もあって、ご自身の作品には、どこかにお猿さんがひっそりと彫り込まれる事があります。

昨年新調完成した出世作、泉大津市の我孫子のだんじりにも、後ろの旗台に『樽酒を酌み交わす猿』の様子が彫られています。

我孫子のだんじりには、実はまだ他にもお猿さんが隠れているやも知れません。

さて、その『賢申堂』のお名前は、河合師の『申』の字の上に、師匠である木下賢治 師の『賢』の字を頂戴して『賢申堂』なのですが、おそらくそのネーミングのインスパイアとなったであろう建物があります!

こちら!

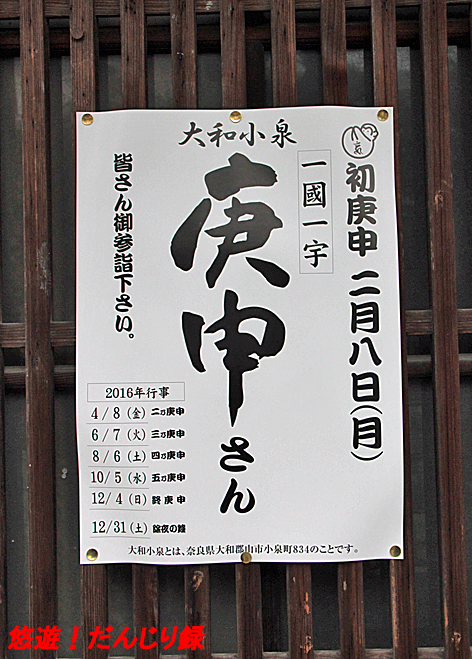

はい、これは奈良県・大和郡山市の小泉町にある『金輪院』というお寺さんで、別名『小泉庚申堂』と言います。

山門には、大ぶりな獅子の彫物と・・・

ありましたお猿さんの彫物。

残念ながら誰の手によるものかは判明しませんが・・・

『申年』にちなんで訪れてみました。

この『庚申堂』は他にも全国各地にあり、日本の『庚申信仰』の象徴として建立されているものだそう。

同じく奈良県は奈良市にある『庚申堂』、京都市は東山区にある『八坂庚申堂』、東京は豊島区にある『巣鴨猿田彦庚申堂』などなど。

2月8日には『庚申さん』というお祭りもあるみたいだし、『申年』のご利益を授かりたい人は、まだ間に合うんじゃないでしょうか?

ちなみにこちらは静岡県、浜松市にある『庚申寺』。

ここにもこんな形の山車が曳き回される祭礼があるのですが・・・

おっと!・・・これは名古屋型の山車ですね!

またこの祭礼のことをご紹介する機会があればいいですね~!

では今回はここまで・・・

| <<前の記事 | 次の記事>> |