美しき年代物のだんじり…『木間』 編

前回のブログでご紹介した、吹田市・泉殿宮の『吹田戎』ですが、だんじり社の周りは柵があり、内部への立入は禁止されています。

また宮司さんがいつも掃除されており、防犯カメラも設置されています。

ご見学に訪れた際はくれぐれもマナーと節度を持って見て頂きますよう、重ねてお願いしておきます。

さて・・・今日も今日とて、また相変わらず『だんじり』ネタを書き綴って行くのですが・・・

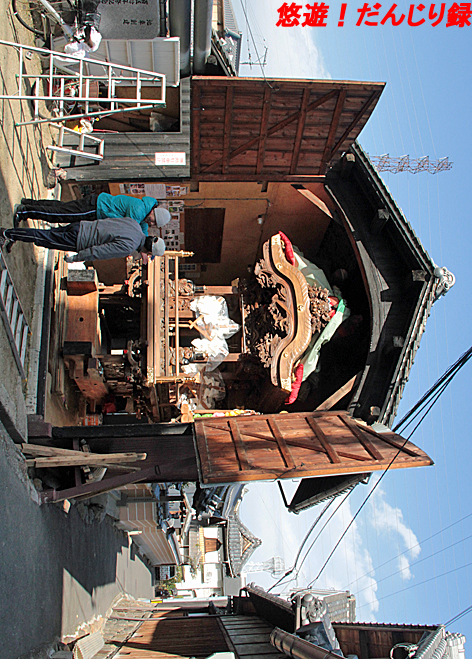

1月24日(日)、四條畷市内でいくつかのだんじりを見学させて頂ける機会を得まして、『北河内型(讃良型)』の貴重なだんじりを拝見してきました。

それを一つ一つ、ちょっとじっくり目に掘り下げてみようかと思うのですが・・・

まずは『木間』のだんじりから!

この見学会については、姉妹サイト『だんじりeo SE』のブログでもその模様を簡単にリポートしていますが、そちらを先にお読みになった方は、『二丁通』から紹介すると思ったでしょ?

へへへ~、そんな順番通りにご紹介しても、面白いことおまへんがな!…

『二丁通』よりもたくさんの人が見学に来られたこちら『木間』のだんじりから触れて参りましょう。

こちらのだんじり、天保10年の製作で、大工は地元の《木間村の大工》とされています。

その氏名までは特定されていないのですが、かつてこの木間村に、こうしただんじりを製作する大工がおられた模様。

こちらのブログでは年末にご紹介した、寝屋川市の『打上(上)』(慶応4年製作)と、『打上(下)』(明治16年製作)のだんじりを作事したのも、ここ《木間村の大工》でした。

但し、この『木間』のだんじりから『打上(下)』まで、年代に44年の開きがありますので、すべて同一人物の製作とは考えにくいのですが、それだけ何代かにわたって、ここ木間村ではだんじり製作を行う大工が存在したという事は考えられます。

またこれらの彫師がいずれも《小松》一門の手による事も考えると、ここ木間村に限らず、《小松》一門が永きわたり、ここ北河内に多大な功績を残した事も伺い知ることが出来ると思います。

さてこの木間のだんじり、彫師は《小松》七代目・小松源蔵と八代目・源助(福太郎)とされています。

年代的に天保という事もあり、源蔵が主となり作事し、助で源助が参加したのでありましょうか?

土呂幕には『那須与一の扇の的』

反対側の土呂幕は『宇治川の先陣争い』なのですが、ちょっと上手く撮れんかった・・・

おや?・・・この中柱の木鼻の上の彫物・・・中柱に密着してないなぁ・・・

反対側の木鼻上の彫物はちゃんと中柱に密着してるんだが・・・

このだんじりは平成24年に《金剛組》にて修復が行われ、締め直しに彫物の欠損部分の欠け継ぎ、飾り金具の鍍金直しなどが行われましたが、薬品による洗いは行われず、欠け継ぎした部材も古い部材に色あわせされています。

この大屋根正面の拝懸魚などを見ると、その部分が判明すると思います。

今回、貴重な機会を作って下さった皆様ならびに、お世話になった木間の皆様、ありがとうございました。

ちなみに、この木間のだんじり小屋は、『正願寺』というお寺さんの隣にあり、そのお寺さんにも立派な彫物が施されてあります。

その正願寺の本堂・蟇股の龍と、木間のだんじりの正面車板の龍を見比べてみますと・・・

ふむ・・・、どうやら違うようですな・・・

次回はまた、別のだんじりに触れてゆきたいと思います。

今回はここまで・・・

| <<前の記事 | 次の記事>> |