現役を退いても今なお存在感は・・・

だんじり新調の影で、それまで活躍していただんじりの、その後の余生の事もたまには触れたいと思います。

特に昭和の終わり頃から現在まで連綿と続く、各地域での『だんじり新調』の流れの中で、待望の新調だんじり登場とともに、それと入れ替わるようにその町での役目を終え、見送られてゆくだんじりがあります。

それらの多くは、次の活躍地へと売却され、その町での祭礼において曳行され、新たな歴史を紡いでゆくのですが・・・

一方で、そうではない例もあります。

曳かれる目的で売却されないだんじりのその後は様々ですが、先日、昨年新調だんじりを迎えた町の、先代だんじりに会ってきました。

ハイ、こちらは、神戸市東灘区・本住吉神社の宮本『西區』の先代だんじりです。

ここは、神戸市立東灘図書館の建物で、その中に『住吉だんじり資料館』が併設されてあり、そこに!・・・

この西區の先代だんじりは展示されてあります。

どうです?・・・現役時代と変わらぬ姿のまま、まるで今さっきまで曳行されていたかのような、この佇まい。

このだんじりの現役時代の様子をご存知の方も多くおられましょうが、すぐにでもその時の記憶が蘇ってきそうな姿で、訪れた人たちを迎えています。

昨年新調完成しただんじりは、岸和田の《植山工務店》にて製作されたもので、彫師は《木彫 近藤》近藤晃 師。

この先代だんじりより、ひとまわり寸法を抑えた設計になっており、曳きやすさ、動かしやすさも加味されています。

この先代だんじりは、神戸市の中でも特に大型のだんじりとして知られ、曳行されるさま、『とばせ』で走って来るさま、さらに『シャントーセー』で練り廻すさま、すべてが規格外の迫力を誇ったものでした。

西區では、昨年から活躍している新調だんじりが四代目だそうで、その先代であるこのだんじりは三代目。

先々代のだんじりを昭和20年の空襲により焼失し、その後昭和34年に垂水区の東垂水からこのだんじりを購入。

東垂水は明治38年頃に淡路からこのだんじりを購入したと言われ、よって製作年代はそれよりも前、明治中期とされています。

大工は不詳で、彫師は《平間勝利》とされていますが、獅噛みなど、《彫清》一門との見立てがされています。

大屋根正面の拝懸魚は、中央を向いた朱雀で、これは現だんじりにも引き継がれています。

その他、虹梁などの屋根廻りの彫物。

土呂幕はこんな感じ。

片側三面の土呂幕なんですが、全体は撮ってなかったの。

この『住吉だんじり資料館』は、この地域の氏神・本住吉神社のだんじりに宮入りするだんじりに限定しての資料展示ですが、住吉が誇る『だんじり文化』を後世に守り伝えてゆくために建設されました。

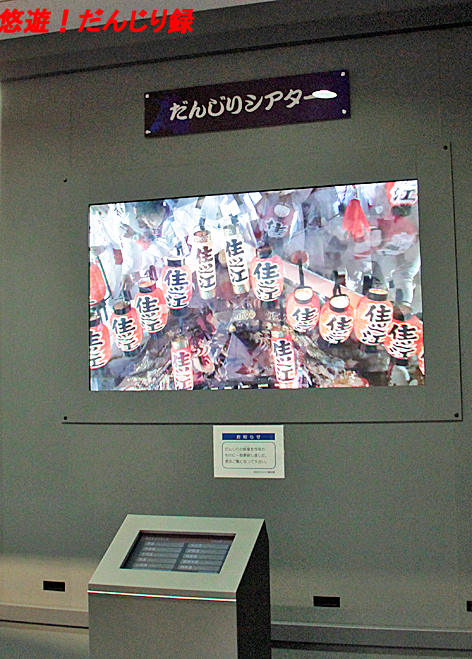

この西區の先代だんじりを据え置く周囲には、住吉各地区の様々なものが展示されている他、庄内地区・住吉地区、合わせて11台のだんじりの、宮入りの映像も鑑賞できます。

本住吉神社の祭礼、特に宮入りをご覧になった事のある方なら、境内に巨大なクレーンカメラが設置されているのをご存知の方もありましょう。

あの、クレーンカメラが上下に動きながら撮影している映像が、この資料館で見ることが出来ますよ!

現役を退いても、今なおこれだけの存在感を発揮する西區の先代だんじりと、宮入りの映像、その他の貴重な展示物を見に、皆さんも一度足を運ばれてはいかが?

この冬が終わり、春の訪れとともに、東灘区はだんじりシーズンを迎えます。

言うてる間に、もうすぐ祭ですよ~!

| <<前の記事 | 次の記事>> |