北河内で随一の名だんじり…《前編》

今週末は雨ですが、暖かくなります。

週明けはまた、寒くなります。

こうやって寒暖を繰り返しながら、春はやってくるのですね。

当サイトの『行事暦』を参照して頂くと、今月はもう『入魂式』の情報が掲載されています。

まただんじりの勇姿が見れるのも、もうすくですよ〜!

さて先月の終わり頃、何回かにわたってお届けした四條畷市内における何台かのだんじりの見学会の模様ですが・・・

まだご紹介していないだんじりが控えておりますので、今回はそれを見ていきましょう!

こちら!

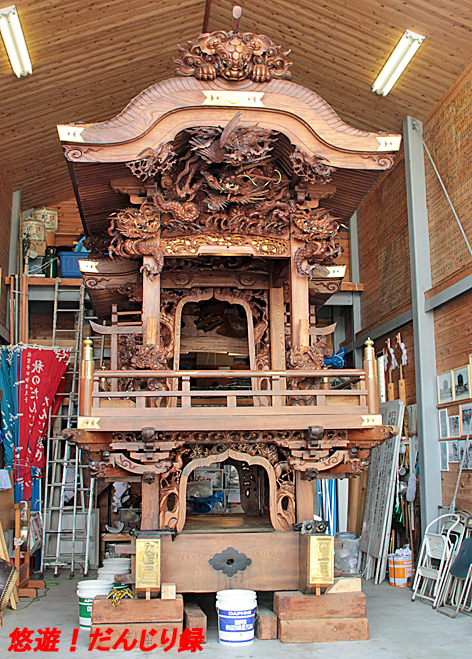

『雁屋』のだんじりです。

この日行われた見学会の『目玉』と申し上げても差し支えない、数ある『北河内型』の中でも別格と言えるだんじりです。

『北河内型』のだんじりも、さらに分類すると『讃良型』と『交野型』に分けられるのですが、現存数や現存範囲では『讃良型』の方が上回っており、一般的に『北河内型』と言えば、この『讃良型』の事を指す場合が多いです。

↑これは『交野型』に分類される、星田西のだんじり

↑『讃良型』に分類される深野北のだんじり

それら『北河内型』のだんじりは、そのほとんどを江戸時代末期〜明治期に製作されているのですが、製作大工がハッキリしているのもは数限られています。

さらにそれらも、《北条の大工》、《木間村の大工》という風に、姓名がハッキリしない場合が多いのです。

共通しているのは、木間村も北条も、いわゆる『東高野街道』に面しており、この讃良郡の集落の中でも、文化や商業の栄えた地域で活動していたという事ですね。

そうした中で、ここ雁屋のだんじりは製作大工がハッキリしており、四條畷神社の設営などを手掛けた地元の宮大工・《大重》田中重太郎の作であります。

ここ、雁屋のだんじりは明治16年に製作を開始し、明治18年に完成したというもので、彫師は《小松》八代目・小松源助が責任者となって作事したものですが、数ある《小松》一門の中でも、ひときわ別格という印象のあるだんじりで、当時から現存していた他のだんじりに比べ、かなり巨額の費用が投じられて製作したものであろう事が伺えます。

まずその大工仕事から拝見していきますと・・・

基本的に背の高さが特徴とされる『北河内型』のだんじりの中でもひときわ大型で、まごう事なき『巨大だんじり』と申し上げて良いでしょう。

前にご紹介した『木間』や『二丁通』のだんじりが、『北河内型』の中では比較的大型ではなかった分、この雁屋の大きさには圧倒されます。

その重厚な葺地、腰の高さ、舞台柱の長さとも、息を呑むほどの寸法取り。

そして目に飛び込んでくるのは、明らかに別格と思える彫物の数々。

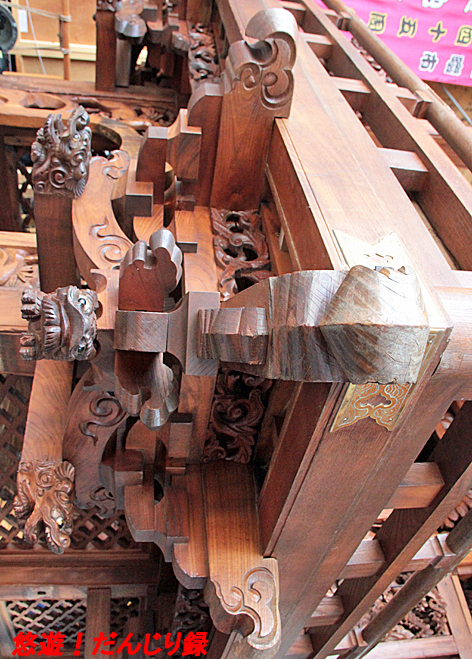

まずは大屋根正面の獅噛み。

そして大屋根正面の拝懸魚と車板の龍。

これら木鼻なのですが、もう木鼻としての範疇を超えてますね。

左右で阿吽の龍が柱に巻きつき、車板の龍と合わせて3匹の龍がその鋭い眼光で見る者を圧倒してきます。

さて、まだだんじりの前方部分しか見てないのに長くなってしまいました。

この続きは次回に譲ります〜。

今回はここまで・・・

| <<前の記事 | 次の記事>> |